さて、木工DIYで新たな作品を製作開始した。

スライドレール式の七段のツールボックスを木工で自作することにしたのだ。

では本題に入ろう。

現状レターケースにハンドツールなど収納しているが問題が多い

現状では、下写真のような事務用のレターケースを2個使ってに各種のハンドツールや小物などを保管している。

写真 レターケースに収納しているハンドツールなど(現状)

ところが一個千円くらいで買った安っすいレターケースの棚に、ペンチやモンキーやラチェットレンチやスパナなど多数の金属製のハンドツールを収納すると、その重量に耐えられなくなり棚がレールから外れてしまう事があるのだ。

それに、多数のハンドツールを重ねて収納すると取り出しにくい問題もある。

あるいは、棚間隔が狭いので少し大きめのツールは収納出来ない問題もある。

|

|

|

| ハンドツールが取り出しにくい | 長い金切り鋏が入らない | 厚みのある工具が入らない |

写真 工具収納にレターケースを使うと様々な問題がある

ちなみに上写真中央の金切り鋏は去年の三木金物まつりで買ったやつだ。長いのでレターケースに入らない。

写真右の赤い金属ケースに入っているのはHOZANのインパクトドライバーだが大きいのでレターケースに入らない。以前にハードオフで買ったが一度も使っていないのでヤフオクで処分しようかなあとも思ったのだが、いつか使う機会もあるかも知れないので取り敢えず保管しておきたい。

こんなふうにレターケースには収まりきらない工具類も多いので、大きめの引き出し式ツールボックスを作ることにしたのだ。

スライドレール式木製ツールボックスを3D CADで設計する

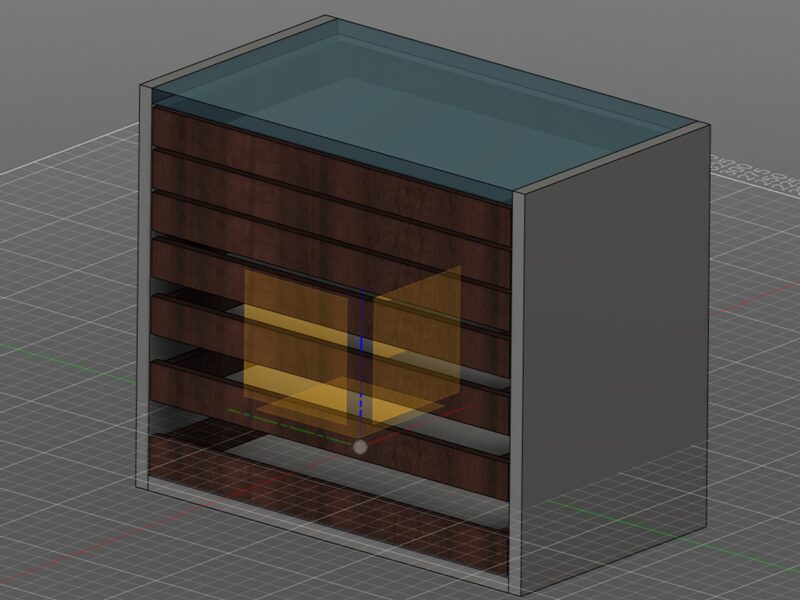

下図がFusion360を使って設計したスライドレール引き出し式木製ツールボックスの設計図だ。ツールチェストと呼ばれる場合もある。

図 今回製作するスライドレール引き出し式木製ツールボックス設計図

上図のように七段式の引き出し式で、下部へ行くほど引出し間隔を広めに設計しているので、高さのあるツールも保管出来る。

下図は天板と右側板を非表示にして内部構造が見えるようにしてみた。

図 天板と右側板を非表示にして内部構造が見えるようにした

上図のように長さ300mm、移動距離300mmの三段引スライドレールを合計14本取り付ける。

採用したスライドレールはスガツネ工業さんのやつだ。

スガツネ工業 LAMP 3段引 横付 スライドレール 完全スライド 3618型 3618-300 左右セット

このスライドレールは左右2本のセットで千円前後で売っている。左右の区別は無いので扱いやすい。

このスライドレールはペアで耐荷重20kgfなので十分な性能だ。

設計したツールボックスの寸法は以下の通り。

高 474mm

奥 320mm

では、早速製作を開始する。

七個の引出しの製作開始

まずは七個の引き出し部分を製作する。

使う木材は自宅に買いだめしている部材を優先して使うことにした。

引出しの枠を作成する

下写真はサザンレッド(45x12x910)と言う棒材を七本まとめてカットする為にクランプしている様子だ。

写真 サザンレッド(45x12x910)棒材を七本まとめてカットする為にクランプ

このサザンレッド材は以前にホームセンターの在庫処分で、大安売りしていたのを買い込んだやつだ。

この45x12x910サイズだけでなく、45x12x1820、150x15x1820、300x15x1820などのサイズをそれぞれ数枚買った。

下写真のように七枚まとめて卓上スライド丸鋸で一気に切断する。

写真 引出しに使うサザンレッド材を七枚まとめて卓上スライド丸鋸で一気に切断

切り出した板材を下写真のように木工用ボンドで貼り合わせた。

写真 切り出した板材を木工用ボンドで貼り合わせる(高さ45mmx幅12mmサザンレッド材)

上写真で引出しの底板は嵌めていない。

ここで使っているクランプは以下の通り。

底板には5.5mm厚のラワンベニア合板を使う予定だが、実はこの時点では底板を引出しにどのように取り付けるか決めていなかったのだ。

いろんな案を考えたのだが、自分の加工技術で実現可能かどうかなど考えていると考えがまとまらず、取り敢えず枠だけを作ることにしたのだ。

迷って作業が停止するよりは、兎に角、前に進む事が重要だ。

七個の引出し枠を同じ寸法で接着する工夫

七個の引出しを作る際の注意事項は当然ながら同じ寸法に組み上げる必要がある。

もし同じ寸法に切断した底板が有れば、その底板に引出し枠をクランプすれば同じ寸法に接着出来るだろう。

でも、この時点では底板が無いので、4本の引出し枠部材を精度良く長方形に貼り合わせる工夫が必要だ。

卓上スライド丸鋸で部材を七本まとめて切断しているので部材の寸法は±0.1mmくらいの精度で揃っている。

ところが、木工用ボンドで接着する際にズレてしまったり、歪んでしまったりすると七個の引出しが同一形状にならない問題がある。

そこで、取り敢えず一つの引出し枠を木工用ボンドで貼り合わせて完成させた。

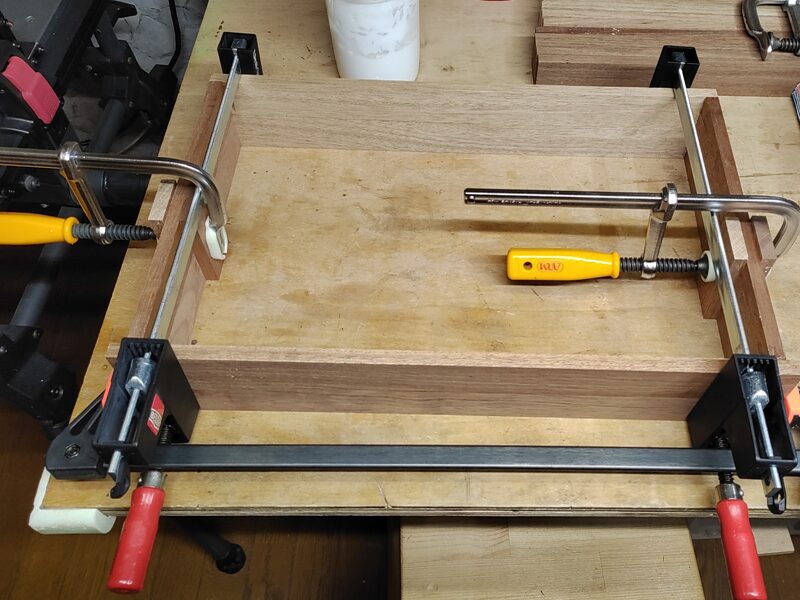

その引出しを基準にして下写真のように二個目の引出しをその上に載せてクランプを沢山使って貼り合わせた。

写真 下段の引出しを基準にして上段の引出しを貼り合わせている様子

上写真のように沢山のクランプを使って上下の引出しが同じ形状になるように工夫したのだ。注意事項としては、上下の引出しが接着材で貼り付いてしまうと剥がすのが困難なのでその点は注意を払った。

下写真のように無事に七個の引出し枠が完成した。底板はまだ取り付けていない。

写真 七個の引出し枠が完成(底板はまだ取り付けていない)

引出しの底板を貼り付ける

引出しの底板は手持ちに有った5.5mm厚のラワンベニア板を使う事にした。これも以前にホームセンターの端材売り場で買ったやつだ。端材や安売りが好きなワテである。

写真 丸鋸で直線カット可能な自作作業台で5.5mmベニアを直線カット

上写真のベニア板から4枚の底板が確保出来たが、残り3枚は他にも5.5mmベニア端材が有ったので、どうにか手持ちの材料だけで七枚の底板を確保出来た。

七枚のベニア板を同じ寸法にカットする為に、作業台の端に下写真のようにクランプ固定して丸鋸で切断した。

|

|

写真 七枚の5.5mmベニア板を重ねて丸鋸で切断

これで基準となる一辺が直線加工出来たので、下写真のようにテーブルソーを使って同じ幅に切り揃えた。この作業は一枚ずつカットした。七枚まとめて切断する必要はないし、テーブルソーではそんな作業は向いていないし。

|

|

写真 テーブルソーを使って同じ幅に切り揃えた

それら七枚の底板を重ねてクランプで固定して、下写真のように卓上スライド丸鋸を使って同じ寸法に長さを切り揃えた。

|

|

写真 七枚の底板を重ねて卓上スライド丸鋸を使って同じ寸法に長さを切り揃えた

ちなみにワテが使っているテーブルソーはSkil社の製品なのだが、輸入品なので日本での実売価格は15万円弱だ。

ワテは2年ほど前に運良くかなり安く購入する事が出来た。

スライド丸鋸とテーブルソーが有ると木工作業の作業性が格段に良くなるのでお勧めだ。

アマゾンには小型の卓上テーブルソーも一万円前後で安く売っている。かなり強力なモーターを使っている製品なら実用性は高いと思う。

底板を引出し枠に嵌め込む案は失敗

さて、引出し枠は完成したが底板を取り付ける必要がある。

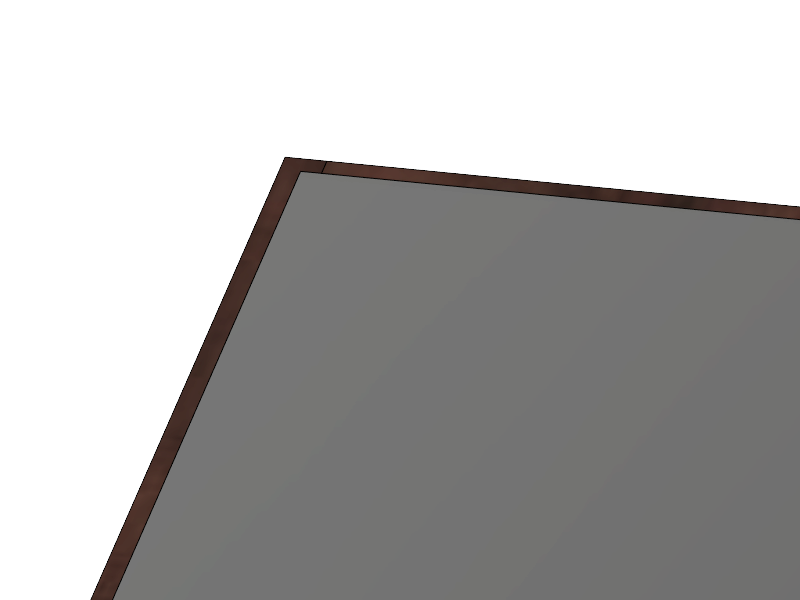

そこで、下図左のように引出し枠にトリマーを使って5.5mm深さの段差加工して、下図右のように5.5mmベニア板を嵌め込んで接着する事にした。

|

|

図 貼り合わせた引出し枠にベニア板を嵌める段差加工をする事にした(Fusion360で作図)

そこでトリマーにストレートビットを付けて下写真のようにカット定規をガイドに加工を試みたが、行き成り失敗。

写真 引出し枠にトリマーで段差加工は難しくて失敗

あかんがな。

練習すれば上手く加工出来るかもしれないが、その作業を7個もの引出しに繰り返すのは作業量も多いし、危険も伴う。

なので、この段差加工は中止した。

優柔不断に見えて、実は決断が早いワテである。

単純に底板を嵌め込んで接着する方式を採用

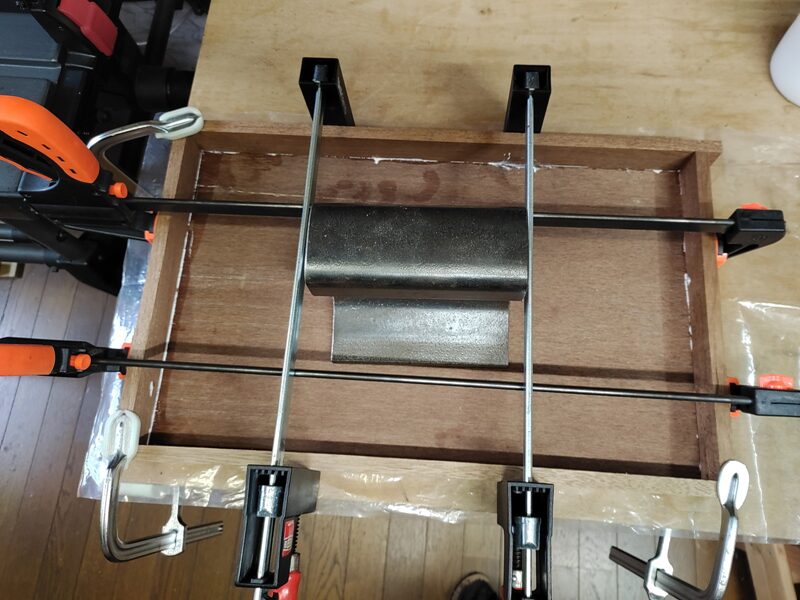

最終的には下写真のように引出し枠の内寸と同じ寸法に切り揃えた底板を木工用ボンドで貼り付ける事にした。まあこれが最も簡単だし。

写真 引出し枠に底板を嵌め込んで木工用ボンドで接着

上写真で、作業台の上にはビニールシートを敷いている。

下写真のように、はみ出した木工用ボンドは水雑巾で拭き取るとボンドが乾いた時に仕上がりが綺麗になる。

写真 はみ出した木工用ボンドは水雑巾で拭き取る

三時間ほど乾かしてある程度はくっついたので、ビニールシートを剥がした(下写真)。

写真 ビニールシートを剥がした側の接着剤を乾かしている様子

上写真のように木工用ボンドは空気中の水分と反応して固まるので、空気に触れない部分は長時間経っても乾かない。この状態で2時間くらい放置して乾かした。

下写真のように無事に1つ目の引出しが完成した。この作業を繰り返して七個の引出し枠に底板を貼り付けた。

写真 底板を貼り付けて完成した引出し

下写真のように底板からはみ出している木工用ボンドを仕上げサンダーで研磨した。室内で電動工具を使う場合はサイクロン集塵機は必須だ。ワテの作業部屋のサイクロン集塵システム紹介記事はこちら➡️

写真 底板からはみ出している木工用ボンドを仕上げサンダーで研磨

底板を引出し枠に嵌め込んで木工用ボンドで貼り合わせただけだが、木工用ボンドはかなり強固に接着されるので強度的には問題ないだろう。

もし収納したツールの重みで底が抜けたら、その時は改めて対策を考えれば良い。

トリマー加工で失敗した箇所を埋め木する

下写真のトリマー加工で失敗した箇所を埋め木する事にした。

写真 トリマー加工で失敗した箇所を埋め木する事にした

下写真のようにノコギリ(アサリ無し)や鑿や切り出し小刀を使ってルーター加工失敗箇所を取り除いた。

写真 ノコギリ(アサリ無し)や鑿や切り出し小刀を使ってルーター加工失敗箇所を取り除く

そこに同じサザンレッド材で埋木してタイトボンド3で接着した(下写真)。

写真 サザンレッド材で埋木してタイトボンド3で接着しクランプ固定

タイトボンド3を使った理由は木工用ボンドよりも乾燥が速いので。

なおタイトボンドは幾つかの種類があるが、ワテお勧めはタイトボンド3だ。

その理由はタイトボンド3はマナ板の貼り合わせなど食品が触れる部材の接合にも使えるからだ(FDAアメリカ食品医薬品局の認可済)。

数時間後に下写真のように貼り合わせ成功した。

写真 数時間後にタイトボンド3で埋め木の貼り合わせ成功

下写真のように寸四鉋で表面を平坦に削った。

写真 寸四鉋で表面を平坦に削った

あとは仕上げサンダーで研磨して下写真のように埋め木がまあまあ良い感じで成功した。

写真 仕上げサンダーで研磨して埋め木が完成

と言う事で下写真のように無事に七個の引出しが完成した。

写真 無事に七個の引出しが完成した

ちなみに上写真で引出し前面部の左右には各13mmの出っ張りがある。

これはスライドレール厚みが12.7mmなので、正面から見た時にスライドレールを隠す為にこのような設計にしたのだ。

YouTubeなどで類似のスライドレール式引出しの製作例を見ると、引出しは出っ張り無しの長方形に組み上げて、その引出しをスライドレールに固定する。

その後で、スライドレールが隠れる幅の正面板を切り出して、それを引出し前部に貼り付ける手法が沢山紹介されていた。確かにその手法のほうが正面から見た時に精度良く組み上げる事が出来るだろう。

ワテの場合はその作業を簡略化するために、正面板を左右に各13mm延長したものを接着して引出し枠としたのだ。

ツールボックスの外枠を切り出す

七個の引出しを収納する外枠の製作を開始した。

使った部材はパイン集成材18mm厚x350mm幅だ。

ツールボックスの奥行きは320mmで設計しているので、350mm幅パイン集成材をSkilテーブルソーを使って320mm幅に切り揃えた。

まずは外枠に使う部材をスライド丸鋸で切り出す。

ワテ所有のHiKOKIのスライド丸鋸はカタログ上は最大切断幅305mmだが、320mm幅ならギリギリ切断する事が出来た。

写真 パイン集成材18mm厚x320mm幅を卓上スライド丸鋸で切断

下写真のように4枚のパイン集成材を切り出した。短いのが側板2枚、長いのは天板と底板。

写真 4枚のパイン集成材を切り出した(短いのが側板2枚、長いのは天板と底板)

ちなみにこれらのパイン集成材もホームセンターの端材コーナーで見付けて以前に購入していたやつが数枚有ったのでそれらを優先して使った。

ただし、一部足りなかったので18x350x950と言うサイズを1枚購入した。2千円くらいだった。

切り出したパイン集成材と完成した引出しを組み合わせてみた(下写真)。

写真 切り出したパイン集成材と完成した引出しを組み合わせて寸法間違いが無いことを確認

その結果、引出し枠は設計通りにパイン集成材の外枠に収まった。

今日は取り敢えずここまで。

まとめ

実は年末年始辺りから気分が停滞気味だった。

どうもワテは「寒いとやる気が出ない症候群」かも知れない。

でも最近は晴天の日には春の兆しを少し感じるので、やる気も出てきたので木工DIYを開始したのだ。

当記事では、ワテが木工作業で七段式の引き出し式工具箱(=ツールボックス、ツールチェスト)を製作する作業を紹介した記事の第一作目だ。

記事中に多くの写真を埋め込む事にしたので記事が長くなるので三部作の記事に分けた。

ワテ設計の引き出し式ツールボックスの特徴としては、以下の通り。

- 七段式

- 3段引スライドレール採用(全長300, 引出し長さ300)

- 収納可能高さ:上段引出し40mm、最下段引出し81mm

- 木製

- 接着剤貼り合わせ(金属ネジは不使用、ただしスライドレール固定は金属ネジ)

掛かった費用の概算は以下の通り

| 項目 | 数量 | 単価 | 小計 |

| サザンレッド材(12x45x910など)セール品 | 数本 | 150円 | 500円 |

| ラワンベニア5.5mm厚(端材セール品) | 数枚 | 100円~200円 | 500円 |

| パイン集成材18mm(端材や18x350x950を1枚購入) | 数枚 | 500円~2000円 | 3500円 |

| スガツネ工業 3段引 スライドレール 3618-300 左右セット | 7 | 600円 | 4200円 |

| 合計 | 8700円 |

表 7段引き出し式ツールチェストの製作費用概算

ワテが作成するツールチェストは市販品で言うと下写真のようなやつに似ている。

市販品で7段引き出し式ツールチェストなら2万円以上するので、DIYで自作する事で製作費用をかなり節約出来たと思う。

それは端材や安売りの木材を沢山採用した事で実現出来た。

(続く)

コメント