明日からまた寒波が来るらしい。

寒さに弱いワテである。

金田式No.291 Nutubeハイブリッドプリアンプ自作プロジェクトの第二回目の記事だ。

前回記事ではKiCadを使って専用基板を設計し、基板製造メーカーのPCBWayさんに発注するまでの作業を紹介した。

今回は、PCBWayさんから届いた基板の紹介と、その基板に部品をハンダ付け完了したのでその作業過程を紹介したい。

動作確認も近日中に行う予定だ。

前回記事はこちら⤵️

ヤフオクに出品中の専用プリント基板はこちら⤵

では本題に入ろう。

金田式No.291 Nutubeハイブリッドプリアンプ基板の紹介

PCBWayさんから届いた小包の写真を以下に示す。

今回はOCSと言う配送業者さんを選択した。

写真 OCSで届いたPCBWayさんから小包

ワテはPCBWayさんにプリント基板を発注する時にはFedexを利用する事が多いのだが、FedexやDHLは年末年始などの時期によっては料金が上がる場合もあるようだ(繁忙期における追加金)。

実際、昨年末に基板を発注した時にはFedex料金が割高になっていた。

なのでOCSと言うのを使ってみたが料金も比較的安く、発送に要する日数もFedexなどと同じくらいで3日程で届いた。

その結果、PCBWayさんに発注してから一週間ほどで基板が自宅に届いたのだ。速いわ。

では段ボール箱を開封してみる。

写真 PCBWayさんから届いた段ボール箱

下写真のように数種類のプリント基板が厳重にクッション材に包まれて入っている。

写真 PCBWayさんから届いた数種類のプリント基板

PCBWayさんの発注システムは使い易い

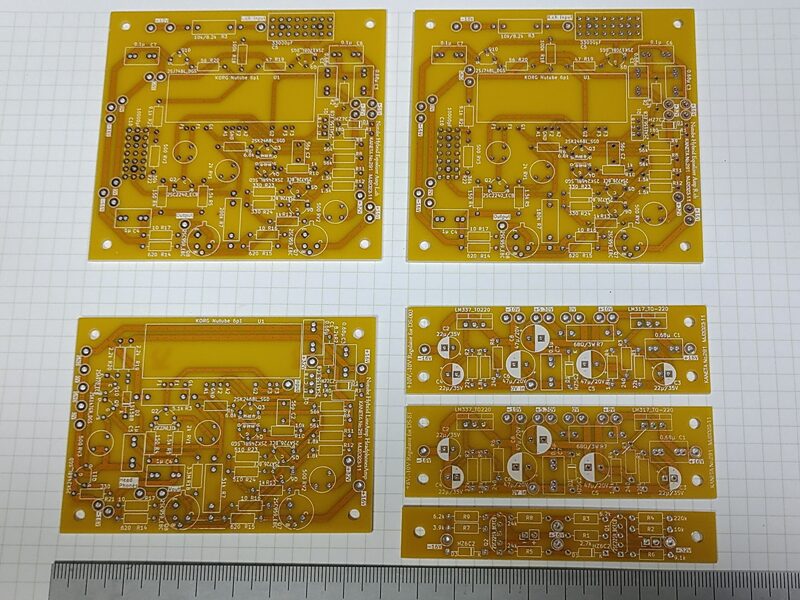

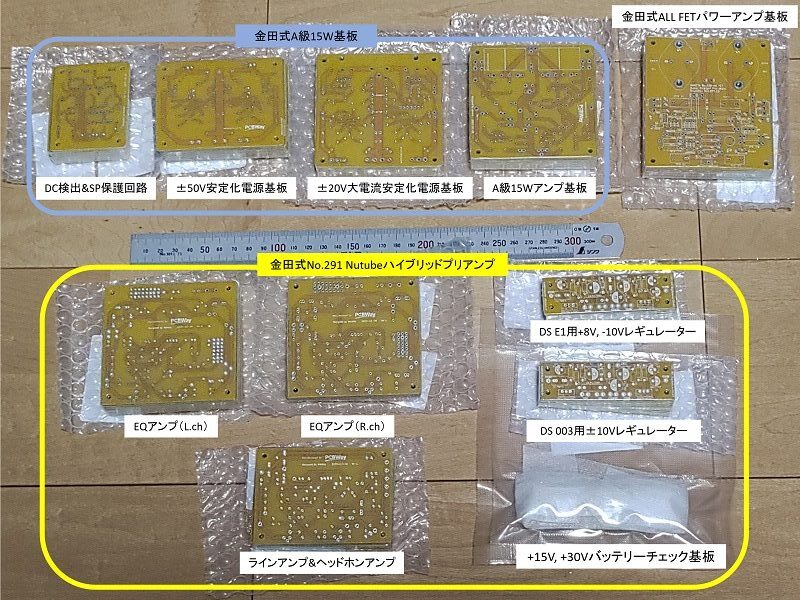

今回は下写真のように11種類のプリント基板を発注していた。それぞれのプリント基板は種類ごとにエアーキャップで真空パックされているので輸送中に互いに擦れて傷が付くなどの事故が無いのだ。

ステンレス定規の下にある六種類の基板が金田式No.291 Nutubeハイブリッドプリアンプの基板一式だ。

写真 PCBWayさんには11種類のプリント基板を発注していた

一方、ステンレス定規の上にあるのは金田式A級15WパワーアンプやALL FETパワーアンプ用の基板で、Nutubeプリアンプ用基板を発注したあとから追加発注したものだ。

PCBWayさんの発注システムでは、先に発注した基板(Nutubeプリアンプ用基板)が製造中の場合、追加で別の基板を発注するとそれらを先に発注している基板と同梱発送するかしないかを選択出来る。

今回は送料を節約したいので同梱発送を選んだのだが、その場合にはPCBWayさんの発注システムでは追加発注した基板のサイズや枚数から自動で追加重量が計算され、先に発注しているNutube基板との合計重量やサイズが求められ、送料の追加分が自動計算される仕組みになっているのだ。

なので、追加発注した基板の製作費用と追加送料の合計金額を支払えば良い。これらの手続きが発注システム上で簡単に行えるのでPCBWayさんの発注システムは良く出来ていると思う。それに完全日本語対応になっているのも分かり易い。

金田式No.291 Nutubeハイブリッドプリアンプ用基板の詳細

今回の「金田式No.291 Nutubeハイブリッドプリアンプ」製作プロジェクト用のプリント基板の拡大写真を以下に示す。

写真 「金田式No.291 Nutubeハイブリッドプリアンプ」用のプリント基板(部品面)

基板の仕様は以下の通り。

厚さ:1.6mm厚

レジスト色:黄色

シルク文字:白色

銅箔厚さ:35μm

上写真で、上段の二枚が「Nutubeハイブリッドイコライザーアンプ基板」のL.ch用とR.ch用だ。

DS E1やDS 003と言う光カートリッジは、PD(フォトディテクター)で検出する光信号検出回路の構造がR.chとL.chとでは同じでは無いらしい。

その結果、イコライザーアンプの回路図がRchとLchとで異なっているのだ。具体的にはMJ2023年11月号[後編]の記事ではEQアンプR.chは非反転アンプ、L.chは反転アンプになっている。

なので上写真の上段のようにEQアンプ基板が左右チャンネル用に二種類あるのだ。

一方、上写真左下が固定ゲインNutubeハイブリッドラインアンプ&ヘッドホンアンプ基板で、非反転アンプだ。このラインアンプにはSAOC(スーパーオートオフセットコントロール)と言う回路も搭載している。

MJ2023年10月号[前編]の記事の説明によるとSAOCとはラインアンプの出力電圧VOからDC成分であるオフセット電圧V0を検出し、V0が0Vに近づくようにコントロール電流Izを増減する回路との事だ。

プリアンプのゲイン調整は、一般的なプリアンプと同じくこのラインアンプの前段にAカーブの2連ボリュームを入れる。記事ではコスモス2連Φ30 VR10KΩAが指定されているが、そんなボリュームは手持ちに無いので、手持ちにあるALPSの2連ボリュームを使う予定だ。

他の横長の三種類の基板は上から順に以下の通り。

- +8V, -10Vレギュレーター基板

- +10V, -10Vレギュレーター基板

- +15V, +30Vバッテリーチェック基板

汎用性を考慮して基板を設計した

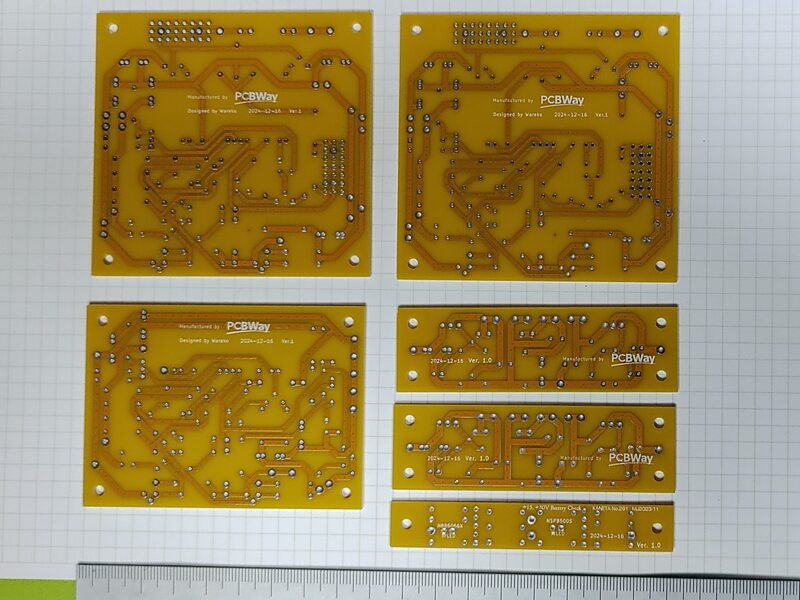

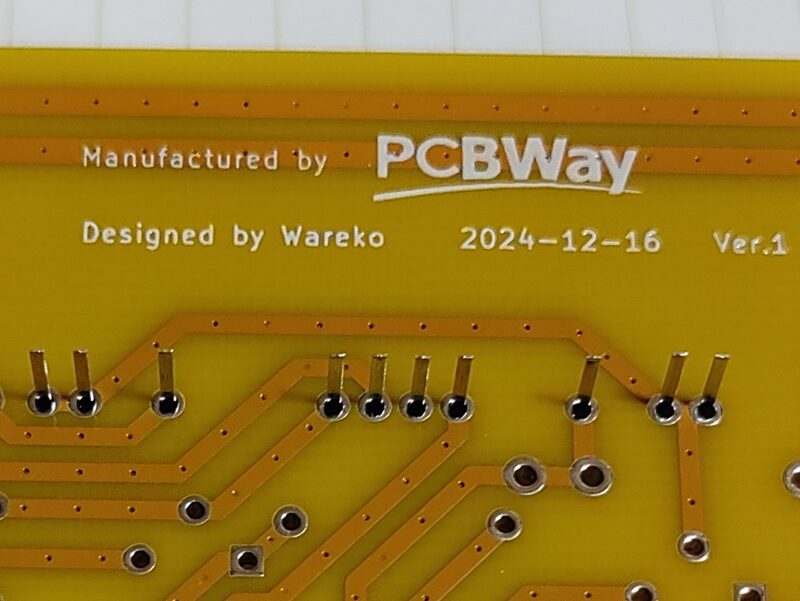

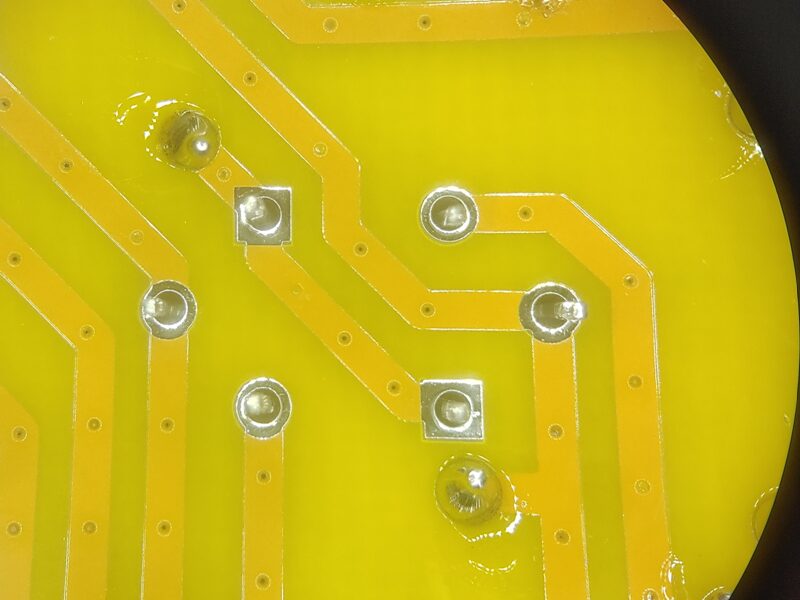

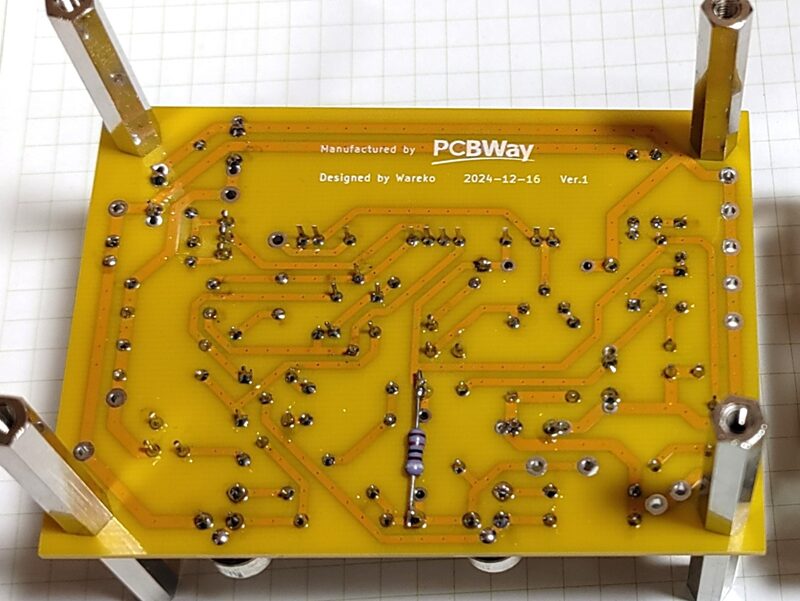

下写真は半田面を示す。

ハンダ面にはPCBWayさんのロゴが印字されているが、これはこの基板をPCBWayさんに発注した事をメモする目的でワテがKiCad設計時にシルク文字で描いている。

PCBWayさんに基板を発注すると自動的にこのロゴ文字が入る訳では無いのでご注意下さい。

写真 「金田式No.291 Nutubeハイブリッドプリアンプ」用のプリント基板(ハンダ面)

上写真に於いて、上段の左右のイコライザーアンプ基板にはスルーホールが格子状に多数開いている箇所があるのが分かるだろう。部分的にユニバーサル基板にしているのだ。

その理由は以下の通り。

イコライザーアンプでは入力部に33000pFのSEコンデンサ、NFB回路部に10000pFのSEコンデンサが指定されている。

ワテはそんな高級コンデンサは使ったことが無いが、もし将来光カートリッジでレコードを聴くためにイコライザーアンプを自作する場合に、手持ちのマイカコンデンサなどを複数並列にして目的の容量33000pFなどを実現出来るように、コンデンサ取付部をユニバーサル基板化しておいたのだ。

これなら部品面にコンデンサを一個、半田面にコンデンサを二個、合計三個くらいは取り付けられると思うので、手持ちの部品を有効活用出来て製作の自由度が高まるのだ。

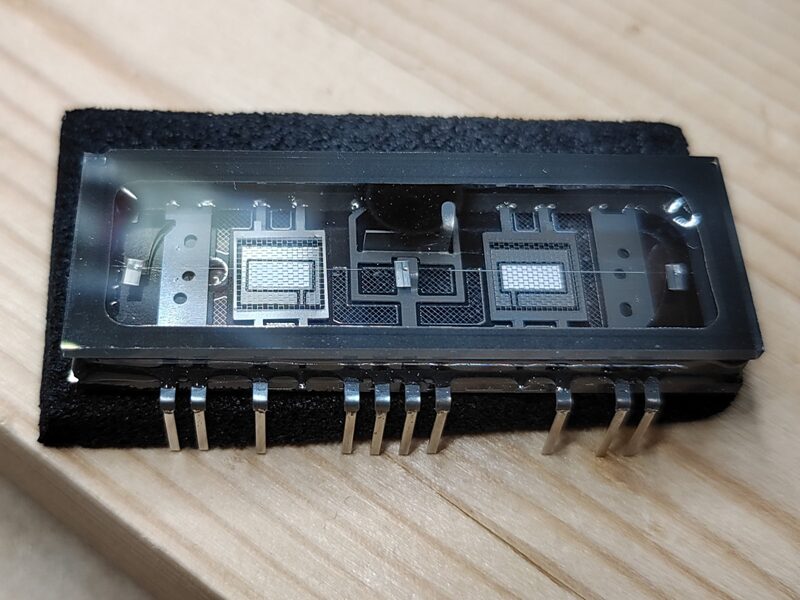

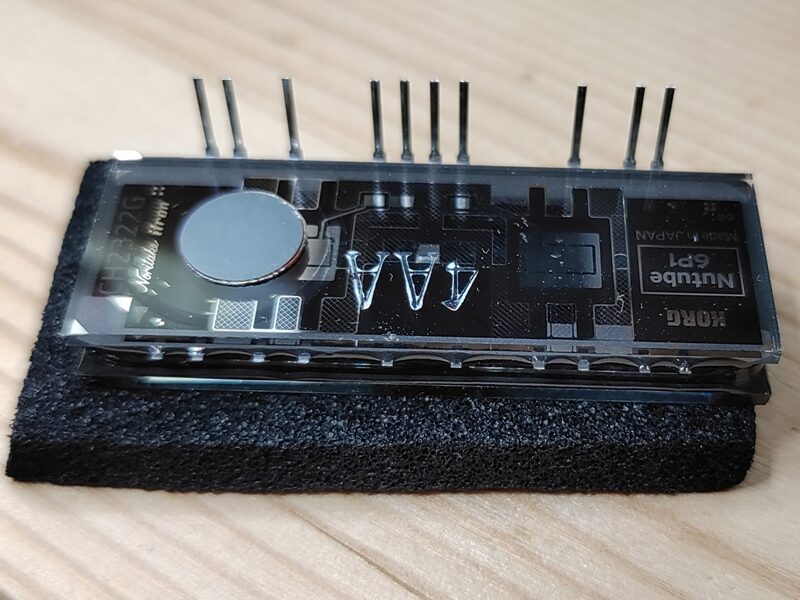

Nutube 6P1を専用基板に差し込んでみた

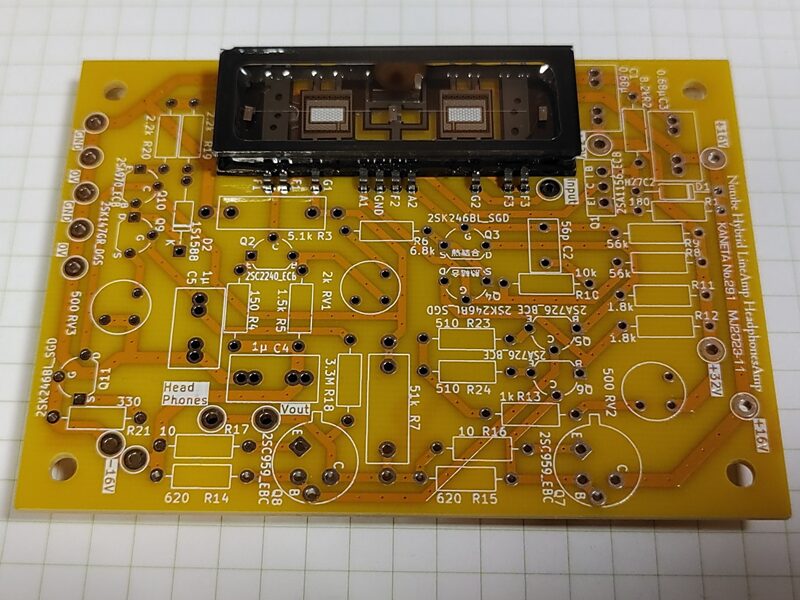

下写真のようにNutube 6P1を基板に無事に挿入する事が出来た。

ワテの場合、Nutube 6P1を使うのは初めての体験だ。一個5500円なので二個で11000円だ。

ワテの電子工作経験でも初めて使うくらいどえらい高いパーツだ。失敗は出来ない。

写真 Nutube 6P1の十本の足が基板のスルーホールにピッタリはまった(PCBWay製専用基板)

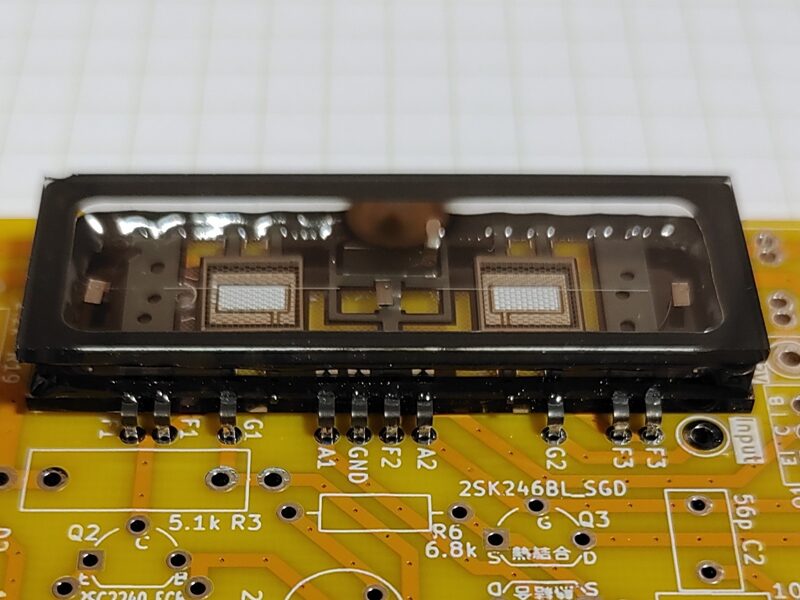

その拡大写真を以下に示す。

写真 Nutube 6P1の十本の足が基板のスルーホールにピッタリはまった(拡大)

KiCad8にはNutube 6P1のシンボルやフットプリントが標準では入っていなかった。なのでネット検索して見つけたシンボルやフットプリントを組み込んで使っている。

その場合も、フットプリントがもし間違っていると基板にNutube 6P1の十本の足がスムーズに挿入出来ない可能性もあるので、実際のNutube 6P1の足間隔や足太さをデジタルノギスや定規で測ってフットプリントに間違いが無いことを確認してからフットプリントを使った。超慎重派のワテである。

と言う事で下写真のようにNutube 6P1の十本の足がピッタリと基板から出ているのが分かるだろう。こう言うところが専用基板を使う醍醐味だろう。

写真 Nutube 6P1の十本の足が基板のスルーホールにピッタリはまった(拡大)ハンダ面

金田先生は今でもサンハヤトの4ミリピッチのAT-1Sを使ってオーディオ機器を製作されているが、4ミリピッチのユニバーサル基板を使って良くこんな複雑な回路を実装出来るなあと感心する。

物凄い才能だと思う。ワテには到底真似が出来ない。

金田式No.291 Nutubeハイブリッドプリアンプのハンダ付け

今回は、まずは「固定ゲインNutubeハイブリッドラインアンプ&ヘッドホンアンプ」(SAOC:スーパーオートオフセットコントロールも含む)を製作する。

下写真はハンダ付け前の主なパーツだ。

写真 「固定ゲインNutubeハイブリッドラインアンプ&ヘッドホンアンプ(SAOC含む)」に使うパーツ

上写真で2SA726Gと言う古いトランジスタがあるが、以前に金田式プリアンプをレストアした時に回収した貴重な四個だ。

ところが、袋に「BEC」と手書きしている足の並びは間違いで「BCE」が正解だ。そもそもエミッタEが三本足の真ん中に来る「BEC」なんて並びのトランジスタはあんまり見掛けないし。

それにも関わらず、ボーッとしていたワテは自作hFEテスターを使って「BEC」のままhFEを計測してしまい、貴重な2SA726Gを一個燃やしてしまった。あかんがな。

2SA726Gを二個ずつペアにする必要があるが、三個ではワンペアしか作れない。と言う事で、しばらくスランプに陥ったワテである。

気を取り直してパーツボックスを漁ったら、これまた古い2SA872AE(ECB)が何個か有ったので代替とした。

その判断が良いのか悪いのかは全く不明だ。代替パーツを使う時点で純正金田式で無いことは間違い無いが。

ハンダ付け作業環境紹介

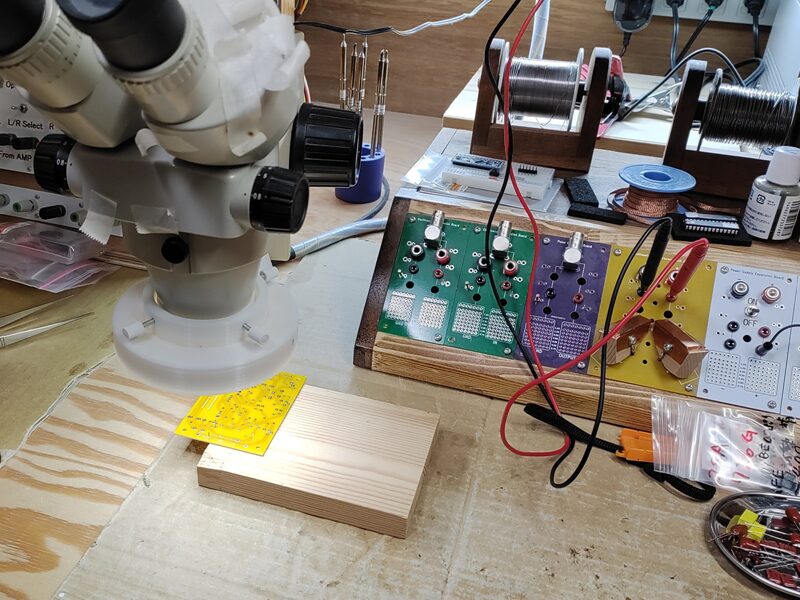

下写真はワテの現在のハンダ付け作業環境だ。

写真 ワテの現在のハンダ付け作業環境

ワテは抵抗やコンデンサはハンダ付け前には必ずテスターで値を計測する習慣を付けている。

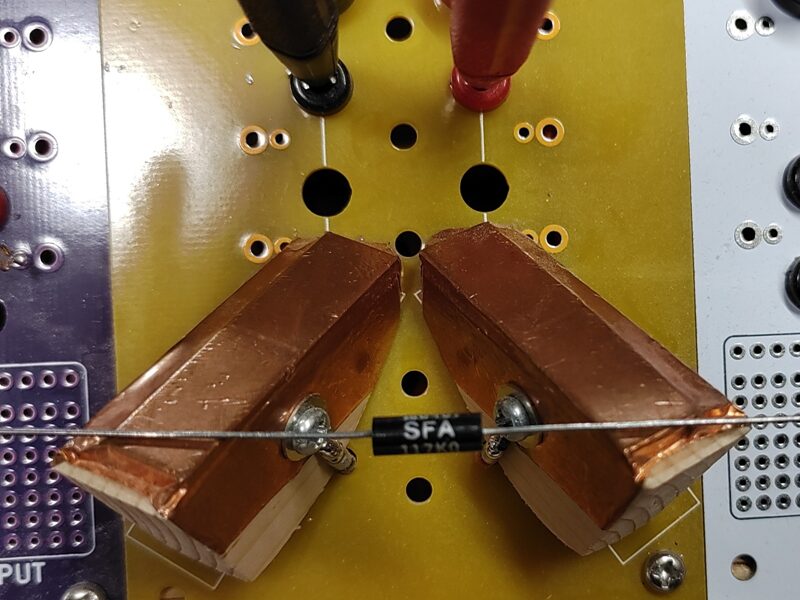

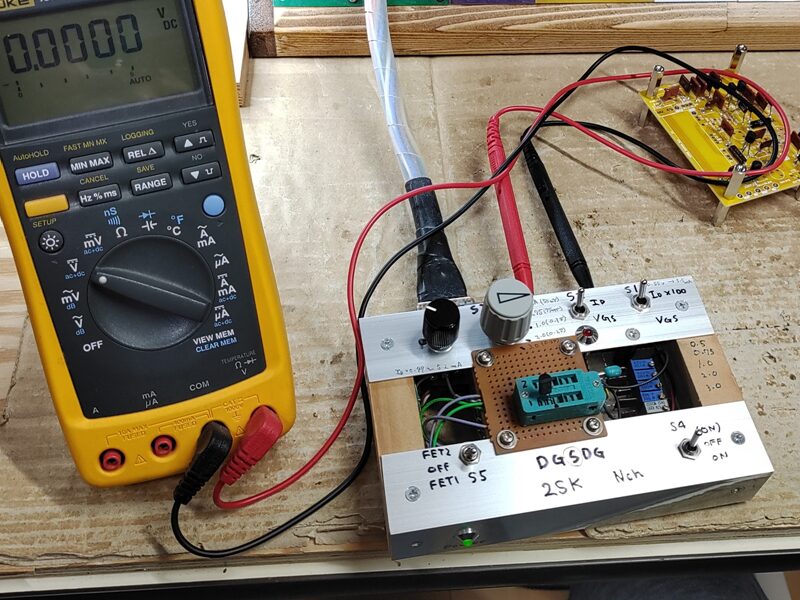

下写真はワテ自作のテスター計測ステーションだ。

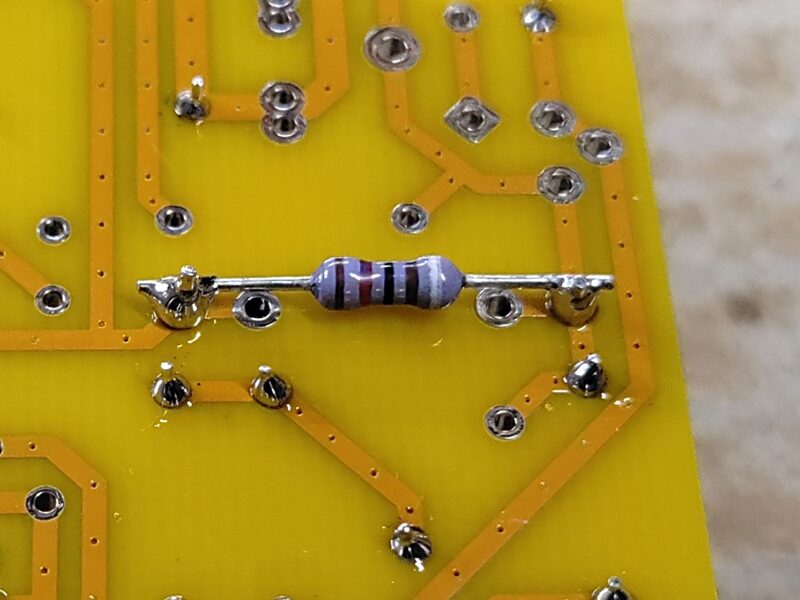

写真 自作のテスター計測ステーションで抵抗値を計測している様子

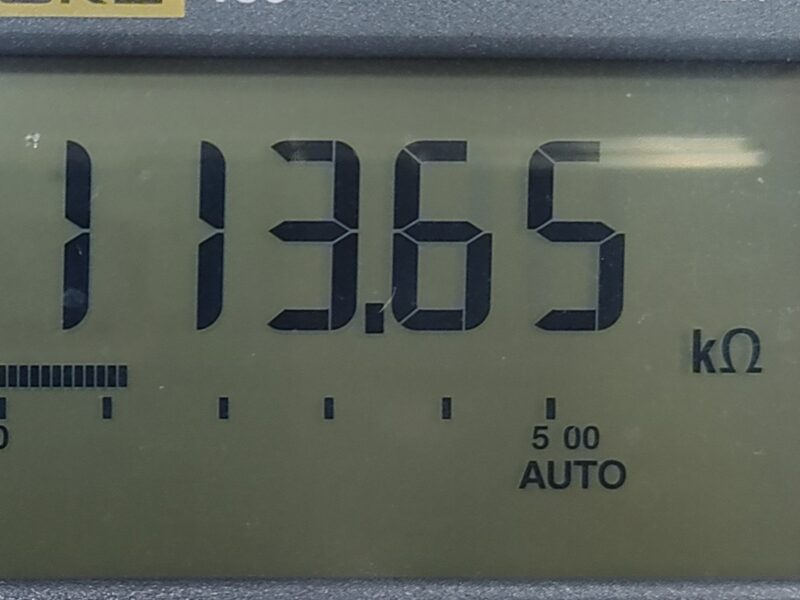

上写真の抵抗は117KΩの表記がある。

実測値は下写真のように113.65KΩと出たが、これだと3%くらいの誤差がある。

その理由は、上写真の計測ステーションで銅箔テープの下にはネオジム磁石が敷いてあるので、リード線に鉄が含まれていると吸い付くのだが、非鉄金属なら吸い付かないのでテスター計測が出来ない。

その場合に、二本の指で抵抗の左右のリード線を押さえて銅箔電極との密着を良くすると電気的に接続するのでテスター計測は出来るが、人体も電流を通すので抵抗と人体が並列接続になるので計測値が若干小さ目に出るのだ。特に100KΩ以上などの高い抵抗を測るとその影響が出易い。

写真 117KΩ抵抗が113.65KΩと計測されたが、まあまあ妥当な値

でも計測値に誤差が入るのが気になるので、この計測ステーションの改良を考えている。

例えば指で押さえるのではなく、非導電性のプラスチック板などでリード線を上から押さえられるような構造にするなど。

実体顕微鏡があると作業がやりやすい

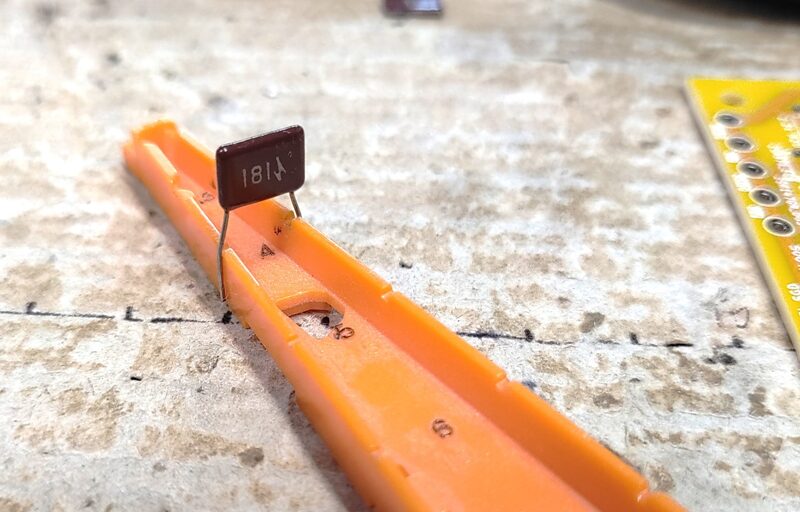

さて、ワテのパーツボックスには下写真のような進工業やニッコームの茶色の金属板抵抗はまだ幾らか在庫がある。

でも基板の汎用性を考えるなら一般的な1/4Wタイプのリード型抵抗が取り付けられるほうが便利なので、今回設計した基板では抵抗取り付け部分のパッド間隔は10.16mm(2.54×4)で設計している(スケルトン抵抗指定場所は16.51mm)。

なので、リード間隔7.5mmの金属板抵抗は下写真のようにサンハヤトのリードベンダーで足を10.16mmに広げてやる必要がある。

写真 サンハヤトのリードベンダーで足間隔を10.16mmに広げる

サンハヤトのリードベンダーは電子工作には必須のアイテムだ。

あと、下写真のように実体顕微鏡があればハンダ付け作業がやり易い。

写真 実体顕微鏡があればハンダ付け作業がやり易い

実体顕微鏡は新品だと高いがヤフオクなどに中古品がコンスタントに出品されているので、時々チェックしていれば掘り出し物をゲット出来る場合もある。

あるいは、下写真のようなデジタル式の顕微鏡なら一万円以下で購入出来るので、ワテも購入を検討中だ。

使い慣れている実体顕微鏡でも実用性は十分高いのだが、写真撮影したい場合にデジタル顕微鏡なら簡単なので。必要なら動画撮影も自由自在に出来るし。

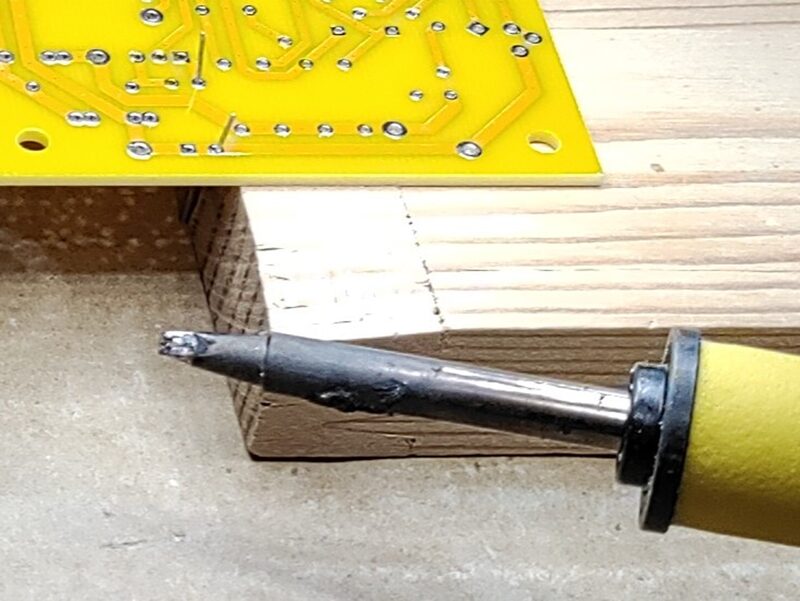

最近のワテはハンダゴテの先端はD型を使っている。サイズD2.4と言うタイプだ。先端幅が2.4mmと言う意味である。

写真 HAKKO T12-D24型のコテ先を使う

このHAKKO T12-D24型のコテ先は2.4mm幅なので中型くらいのコテ先だ。

大型パーツを取り付けたい場合には上写真のコテ先の平坦な部分を押し付ければ一気に熱する事が出来る。

一方、表面実装部品などの小型パーツのハンダ付けでも、上写真のD型コテ先の角の部分を使えば繊細な作業が可能だ。

と言う事で、D型コテ先は万能型と言っても良いと思う。

ハンダ付け作業でよく使う工具類紹介

下写真はワテがハンダ付け作業でよく使う工具類だ。

写真 ワテがハンダ付け作業でよく使う工具類

大型のピンセットは100均で買ったやつ。15cmのスケールは部品の高さを計測するなどに便利だ。それとサンハヤトのリードベンダーは必須だ。リードベンダーを知らない人は素人だと思われるぞ。

ワテの場合、電子工作をやる場合には基本的には手持ちのパーツを優先して使うようにしている。

ワテは純正金田式にはこだわりは無いし、純正部品を使うと製作費用も高額になるのでワテの場合は安い代替パーツを使うのだ。

今回使うパーツも手持ちの部品から適当に探してきたやつで、昔買ったジャンク品が多い。

写真 パーツボックスを漁って集めたNutubeラインアンプ用部品

上写真で黄色のフィルムコンデンサは秋月電子か共立エレショップさん辺りで購入した安いやつだ。

雑誌記事だとPhilips CBBとか言うフィルムコンデンサが指定されているが、高そうなので買わない。

抵抗からハンダ付けを開始

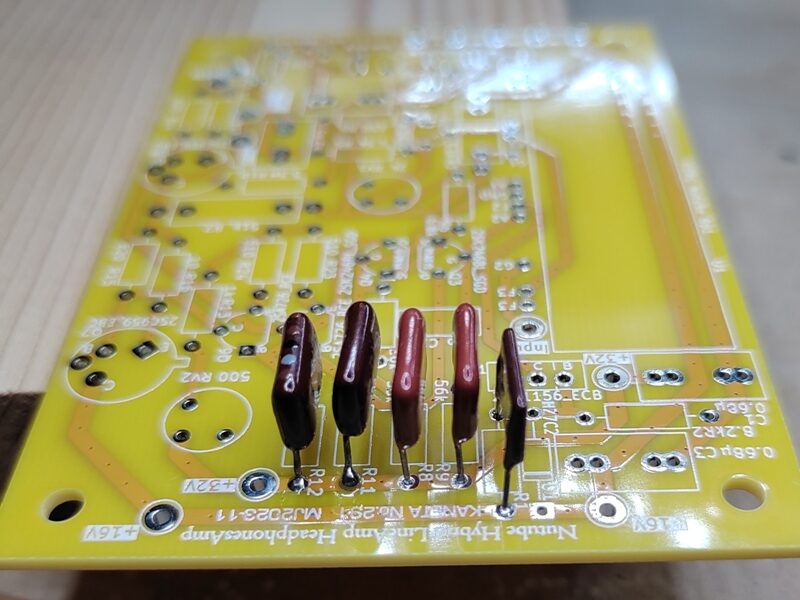

下写真のように抵抗からハンダ付けを開始した。

写真 進工業やニッコームの茶色の抵抗も色んな種類がある

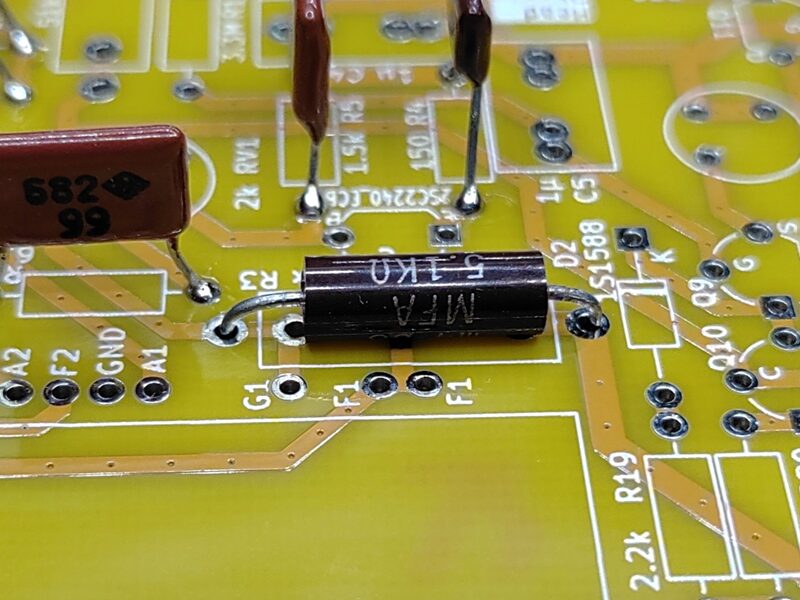

雑誌記事ではスケルトン抵抗が指定されている箇所が幾つかあるのだが、手持ちには無い。下写真のようにパーツボックスで見つけた円筒形の大きめの茶色の抵抗5.1KΩで代替した。

写真 スケルトン抵抗5.1KΩが手持ちには無いので円筒形の大きめの茶色の抵抗で代替

先ほど117KΩ抵抗を取り付けた箇所は本来は51KΩのスケルトン抵抗が指定されている。そこで下写真のように117KΩの裏側に91KΩを並列接続して、51.1875KΩを作る作戦にした。

写真 117KΩの裏側に91KΩを並列接続して、51.1875KΩを作る作戦

なお、このNutubeハイブリッドラインアンプ&ヘッドホンアンプは非反転増幅回路で、NFB抵抗が5.1KΩと51KΩなのでゲインは計算では11倍だ。

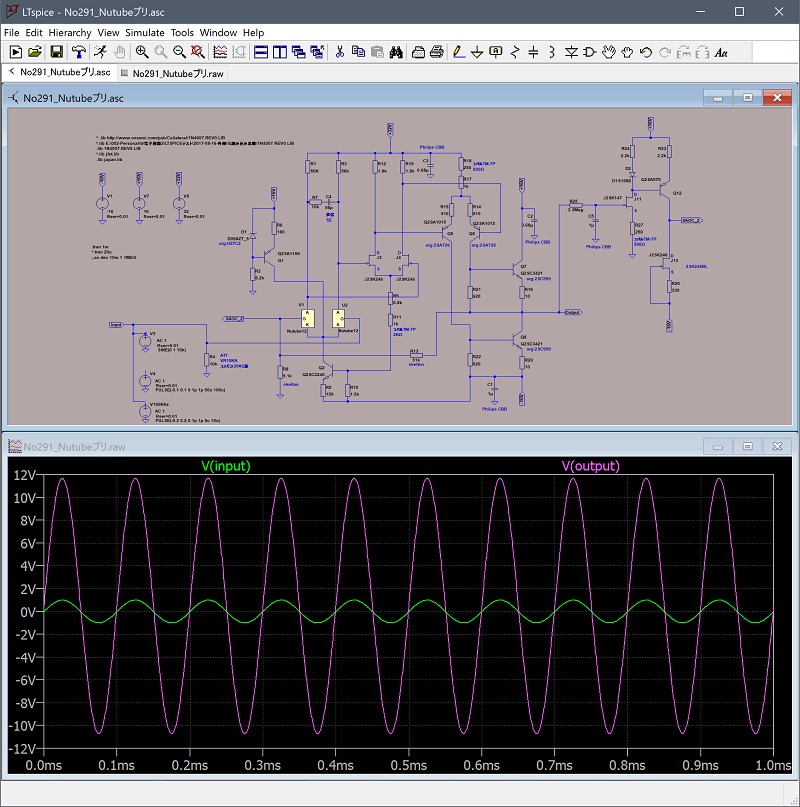

念の為にLTspiceで回路図を描いてみて、入力信号10KHz, ±1V(2Vp-p)正弦波を入れてみたら出力は約±11Vと言うシミュレーション結果になったので、回路図に間違いは無さそうだ。

ただし、出力波形に数百ミリボルト程のオフセットが乗っているのが気になるが。

図 LTspiceでシミュレートしたNutubeハイブリッドラインアンプ(緑:入力波形、桃:出力波形)

このオフセットはSAOC(スーパーオートオフセットコントロール)回路が正常に動作すればゼロになるのかな?

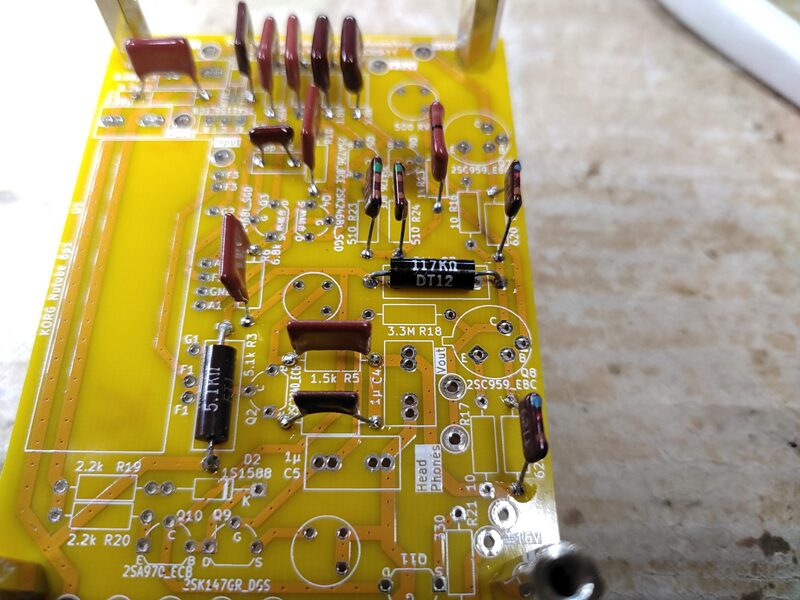

下写真のように抵抗をほぼ取り付け終わった。

写真 抵抗のハンダ付けがほぼ終わった

トランジスタやFETをハンダ付けする

一部の抵抗は手持ちに無かったので、共立エレショップに発注した。

それらが届く前に半導体をハンダ付けする事にした。

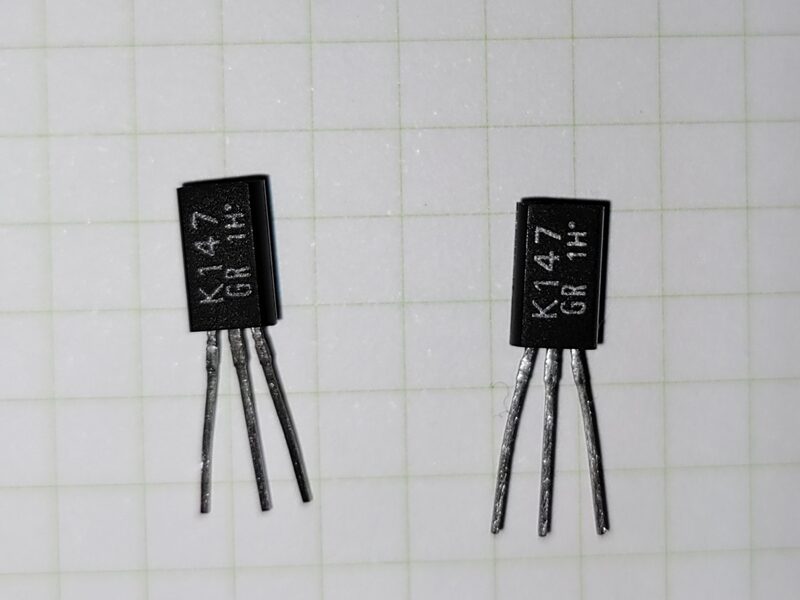

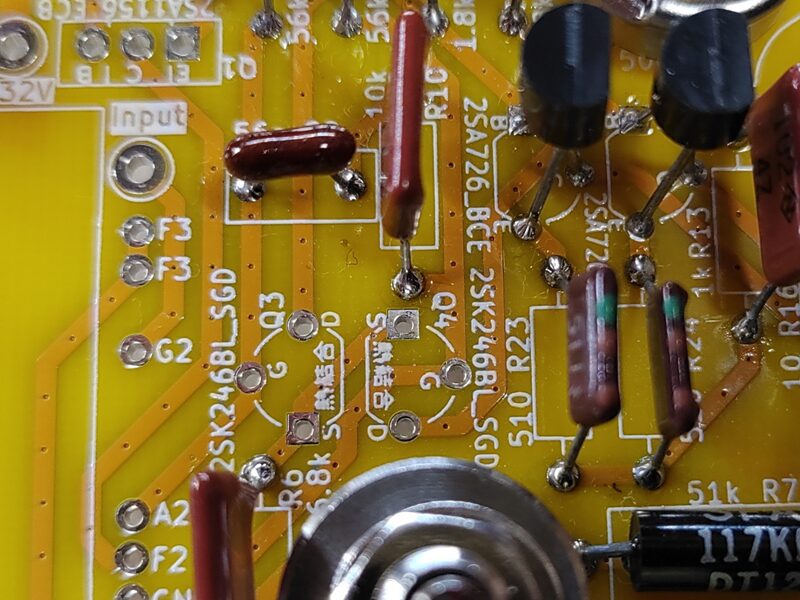

SAOC(スーパーオートオフセットコントロール)回路には2SK147GR(DGS)や2SK246BL(SGD)が指定されている。

これらの東芝製FETは今では製造中止だが手持ちには何個か有ったので、ワテ自作のぺるけ式FET&CRD選別冶具(改訂版)を使って特性の揃ったやつを選別した。

写真 2SK147GR(DGS)を二個選別した

下写真はIDSSを計測中の2SK147GR(DGS)だ。雑誌記事にもIDSSの計測回路が示されていたが、ワテはぺるけ式の冶具を使うことにした。

|

|

写真 IDSSを計測中の2SK147GR(DGS)、0.679VはIDSS=6.79mAとなる

IDSSとVGSは以下の理解で良いのかな。

VGS: 一定のドレイン電流が流れている状態でのVGS電圧

IDSSだけでなくVGSも計測してみた。

| 2SK147GR(DGS) | IDSS x 100Ω[V] | IDSS[mA] | VGS[V] |

| 1個目 | 0.70V | 7.0mA | -0.17V |

| 2個目 | 0.68V | 6.8mA | -0.17V |

表 二個の2SK147GR(DGS)で、IDSSとVGSがほぼ揃ったやつを選別出来た

こんな調子でFETやトランジスタを選別しながらハンダ付け作業を進めていたのだが、その時に先ほど説明した2SA726G炎上事件を起こしてしまい、ショックのあまり落ち込んでいたのだ。

正:2SA726G(BCE)

まあ直ぐに復活したが。

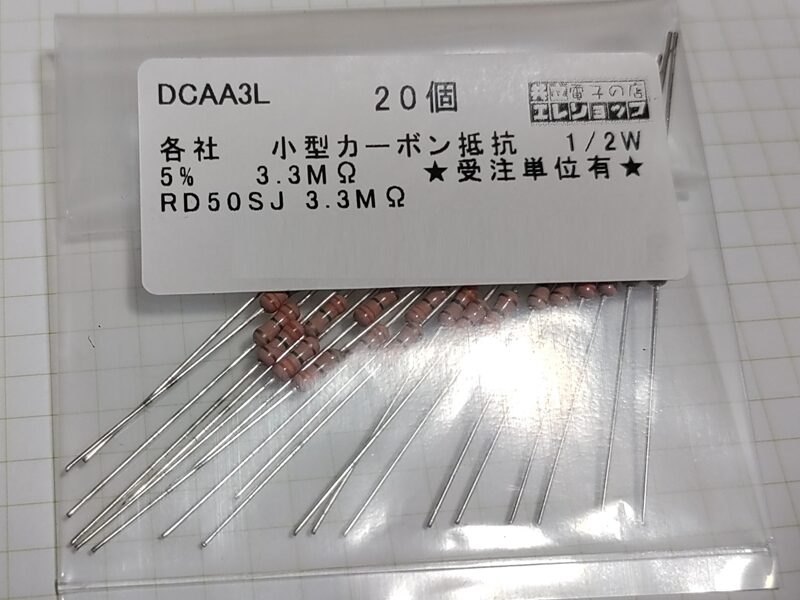

下写真は共立エレショップさんから届いた3.3MEGΩのカーボン抵抗だ。こんな高抵抗は手持ちに無かったので共立エレショップさんに発注していたのだ。その時、ついでにジャンク品とか限定特価品など、幾つか買い込んでしまった。電子部品を安売りしているとつい買ってしまうワテである。

写真 共立エレショップさんから届いた3.3MEGΩのカーボン抵抗

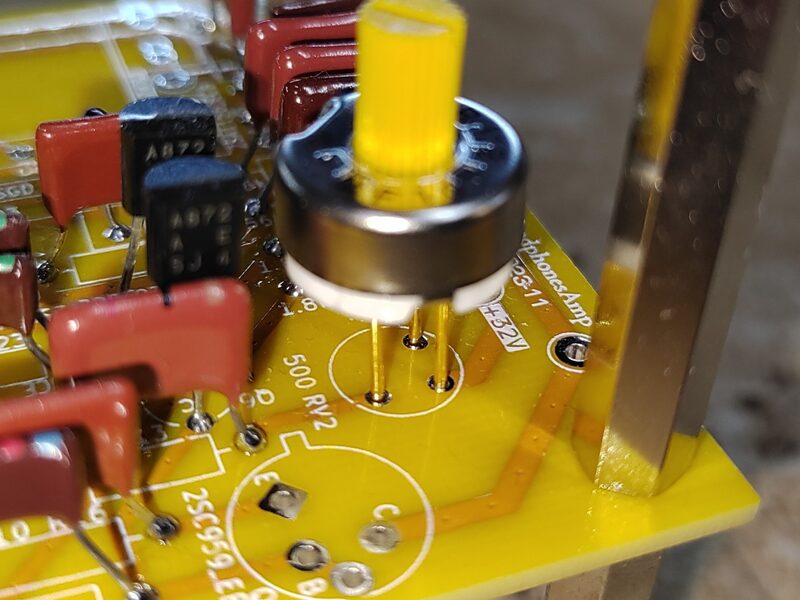

下写真の半固定抵抗もジャンク品だが、新品未使用品のCOPAL製なので信頼性は高いだろう。

写真 ジャンク品の半固定抵抗を活用する

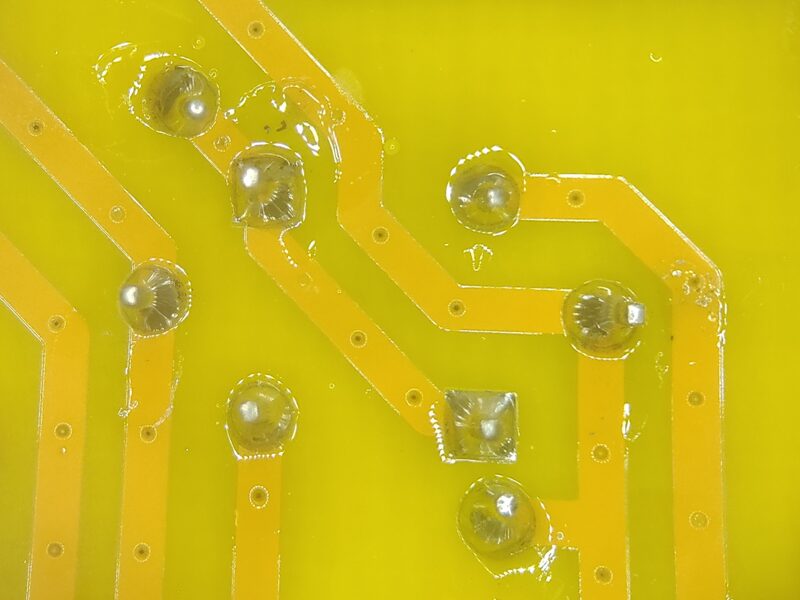

下写真のように半固定抵抗の三本足がスルーホールにピッタリと収まるのが嬉しい。

写真 半固定抵抗の三本足がスルーホールにピッタリと収まるのが嬉しい(PCBWay製専用基板)

昔話になるが、半固定抵抗の足をユニバーサル基板の穴に無理やり力技で差し込もうとして引っ張ったら足が取れた経験がある。ああいう失敗を経て今のワテがある訳だが、今でも良く失敗する。

あかんがな。

なお、上写真にはまだ取り付けていない2SC959用のE, B, Cの三つのパッドが写っている。それらのE, B, CパッドはL字型に配置している。

それに加えてBパッドの外側にもう一つBパッドを追加した。その結果、2SC959の代替としてモールド型トランジスタ(ECBの足配置)を取り付ける場合も、三本足を差し込み易くしているのだ。本当はECBのパッドが一直線状にあれば良いが、そこまではやっていない。

トランジスタやFETの熱結合について

なお、上写真の半固定抵抗の左には、2SA726G(BCE)の代わりに取り付けた2SA872AE(BCE)が2個写っている。

これらの2個の2SA872AE(BCE)は熱結合していない。本当は熱結合しようと思ったのだが、基板の配線パターンを描く上でトランジスタを向かい合わせにするよりも同じ向きに並べるほうが配線がやり易かったので、熱結合は見送った。

それに、金田先生の記事でもこの3段目トランジスタペアは熱結合は必要ないと書いてあったので。

つまり、ラインアンプの回路図では以下のようになっている。

2段目差動アンプ:2SK246BLペア

3段目差動アンプ:2SA726Gペア(2SA872AEで代替)

記事では以下の説明がある。

熱結合

本機で熱結合が必要な素子は2段目差動アンプの2SK246だけだ。図21のように、FETの平らな面を速硬化性接着剤アラルダイトで接着する。

引用元 MJ2023年11月号[後編]のP85

と言う事で、KiCadで基板を設計する際には、色んな要因を考慮しながら部品配置や配線作業を行うので、頭の体操にはなるが疲れる作業なのだ。

さて、ドンドン作業を進めよう。

下写真は2SK246BLのリード線を磨いている様子だ。

パーツボックスで十年以上熟成させた2SK246BLのリード線はビンテージワインの様に良い感じに酸化しているのだ。でもハンダ付けがやり辛いので、酸化膜を取り除く。

写真 100均で買って来た台所掃除用の研磨スポンジで2SK246BLのリード線を磨く

上写真の灰色のスポンジは100均(確かセリア)で買った台所のガスコンロなどの汚れを磨くスポンジだったと思う。

2個入り100円だったので、上写真のように2個のスポンジで酸化膜のあるリード線を挟んで抜き差しすると、酸化膜が除去出来て綺麗な金属光沢が蘇った。

その後、ワテ自作のぺるけ式FET&CRD選別冶具(改訂版)を使って特性の揃ったやつを選別した。

|

|

写真 ぺるけ式FET&CRD選別冶具(改訂版)を使って2SK246BLを選別中

下写真のように選別した2個の2SK246BLペア(2段目差動アンプ用)をアラルダイトで接着した。

写真 アラルダイトで接着中の2SK246BLペア(2段目差動アンプ用)

接着したペアFETやトランジスタは直ぐに基板にハンダ付けするのが良い。なぜなら接着で文字が見えなくなるので、このまま放置してもし他の熱結合ペアと混じってしまったら訳わからなくなるからだ。

写真 2SK246BL熱結合ペア(2段目差動アンプ)の取り付け箇所(PCBWay製専用基板)

上写真のように2SK246BLペア(2段目差動アンプ用)の取り付け箇所にはSGDの三本足を差し込めるスルーホールがペアで配置されている。

KiCad8ではシルク文字に漢字が使えるので便利だ。

そこに2SK246BLペアを差し込んでハンダ付けしたのが下写真だ。

|

|

写真 2SK246BLペア(2段目差動アンプ用) 左:ハンダ付け前、右:ハンダ付け後

専用基板を使うとサクサクと作業が進むのが嬉しい。

ワテはもうユニバーサル基板には戻れないなあ。

と言う事で、下写真のように2SK246BLペア(2段目差動アンプ用)のハンダ付けが完了した。

写真 2SK246BLペア(2段目差動アンプ用)のハンダ付けが完了

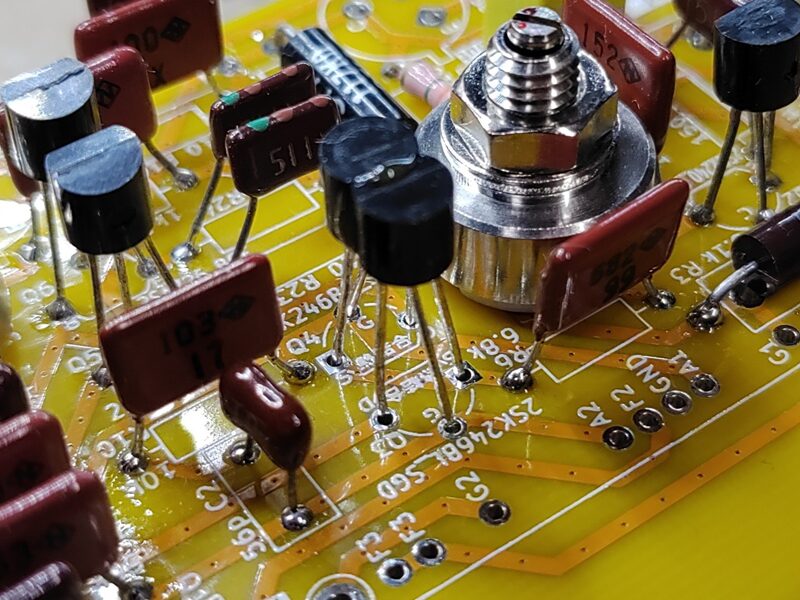

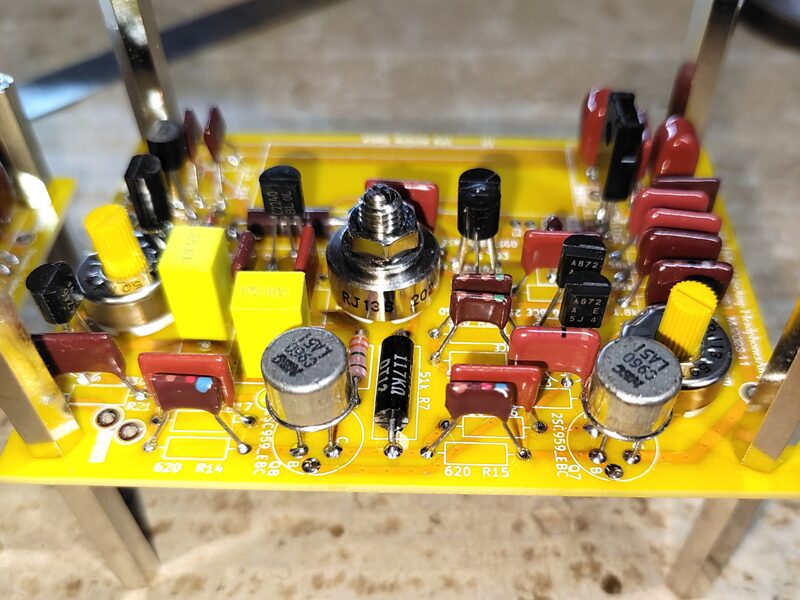

現在の所、下写真のようにかなりの部品のハンダ付けが完了した。

写真 かなりの部品のハンダ付けが完了した

金田式にはメタルキャントランジスタが必須だ!

まだ取り付けていないパーツはNutube 6P1、Nutubeのフラメントに接続する2SA1156、出力段の2SC959ペアなどだ。

2SA1156もNECの古いトランジスタのようで手持ちには無い。そこで特性や形状が似ている2SA1358で代替する事にした。足の並びも同じなので都合が良い。

| コレクタ損失 PC[W] |

コレクタ電流 IC[A] |

コレクタ・エミッタ間電圧 VCEO[V] |

|

| 2SA1156_ECB | 10W | -1A | -400V |

| 2SA1358_ECB | 10W | -1A | -120V |

表 2SA1156(ECB)と2SA1358(ECB)の特性の比較

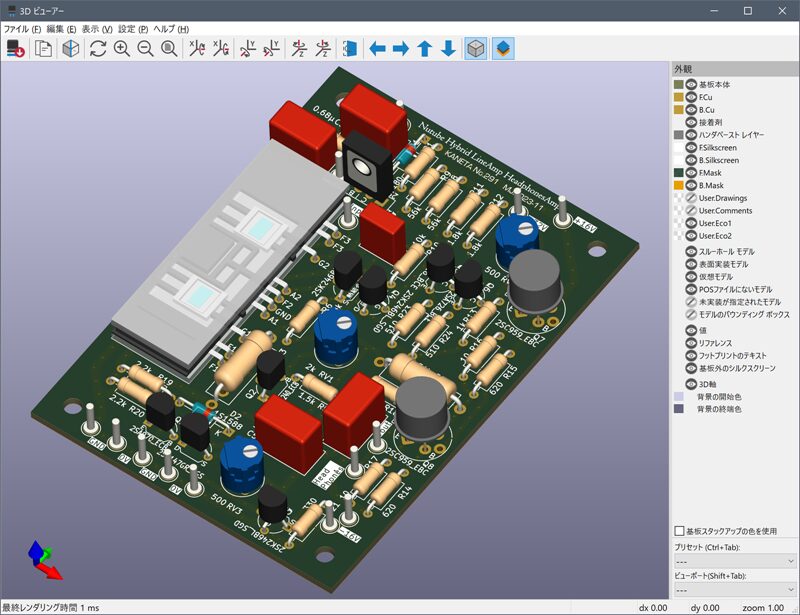

KiCadの3DCG機能で描いた完成予定図は以下の通り。

図 KiCadの3DCG機能で描いた完成予定図

上図で基板の右端にあるのが出力段のトランジスタペア2SC959だ。

ワテのパーツボックスにも数個の2SC960(2SC959のヒートシンク付き)が有ったので、ワテ自作のhFEテスターで選別した。

写真 2SC960(2SC959のヒートシンク付き)を自作のhFEテスターで選別

その結果、hFEが90くらいのが四個有ったのでそれらを使う事にした。ちょっとhFEが低いような気もするが、まあここはメタルキャントランジスタを使う事で金田式の雰囲気が出るから良しとする。

先ほどと同じく、研磨スポンジで足を磨いた。

|

|

このトランジスタ2SC959や2SC960は何故かリード線にハンダが乗りにくいので、フラックスをたっぷり塗布してハンダ付けした。それでもハンダの乗りがイマイチだったので、半田面だけでなく部品面からもハンダを足しておいた。

下写真が2SC960のハンダ付け完了後の写真だ。

写真 2SC960のハンダ付け完了後

最後にNutube 6P1をハンダ付け

さて、いよいよ最後にNutube 6P1をハンダ付けする。

事前にNutube 6P1の足が問題なく専用基板に挿せる事は確認済なのでその点は心配ないが、とは言っても一個5500円もの高額パーツなので失敗は出来ない。

緊張するワテである。

写真 いよいよ最後にNutube 6P1をハンダ付けする

ハンダ付けする前にNutube 6P1を鑑賞しておこう。

写真 Nutube 6P1の内部の様子

上写真のように内部には微細な電極などの構造がある。電圧を印加すると薄緑っぽい光を出すようなので、早く見てみたい。

部屋の照明を落としてその中に薄っすらと光るNutube 6P1の姿を見れば、それだけで期待感や高揚感が高まるので良い音がするのは間違いないだろう。

まあ昔の電卓でも蛍光表示管(VFD)が使われていたので、電卓を連想する可能性もあるが。

下写真はNutube 6P1の裏側だ。

写真 Nutube 6P1の裏側の様子

と言う事で、下写真のようにNutube 6P1のハンダ付けが呆気なく完了した。

片ch当たりで10本の足をハンダ付けするだけなので、一瞬で終わった。

写真 Nutube 6P1のハンダ付けが完了

注意事項としてはNutube 6P1の10本のリード線はデバイスの片側に一列に並んでいるので、ハンダ付けが終わったあとでウッカリしてNutube 6P1を持ち上げてしまうと斜めになってしまう。

その状態でリード線も斜めの癖が付いてしまうので、Nutube 6P1を押さえつけても基板に密着せずに斜めのままになってしまう。

もしそれが気になるようなら、ホットボンドなどでNutube 6P1を基板に固定するのが良いだろう。

という訳で、無事に「固定ゲインNutubeハイブリッドラインアンプ&ヘッドホンアンプ基板」のハンダ付け作業が完了した。

写真 固定ゲインNutubeハイブリッドラインアンプ&ヘッドホンアンプ基板のハンダ付け完了(半田面)

どう!?

なかなか綺麗に仕上がったと思う。

PCBWayさんで黄色レジストを選択すると、サンハヤトのユニバーサル基板っぽい雰囲気が出るので、そう言う点でも金田式アンプで聴いていると言う期待感が高まるのだ。

写真 固定ゲインNutubeハイブリッドラインアンプ&ヘッドホンアンプ基板のハンダ付け完了(部品面)

たった二枚の基板にパーツをハンダ付けするだけなのに、一ヶ月以上掛かってしまった。

まあ、人生色々だ。

まとめ

基板が到着してから少し時間が掛かってしまったが、無事に部品のハンダ付けが終わった。

当記事はワテ初のNutube 6P1を使った「金田式No.291 Nutubeハイブリッドプリアンプ」製作記事の第二回目だ。

前回記事で紹介したPCBWayさんに発注していた専用基板が到着したので、手持ちのパーツを使ってハンダ付け作業を行った。

貴重な2SA726Gを一個燃やすと言うトラブル以外には大きな問題もなく順調に進んだのでほっと一息という所だが、本番はこれからだ。

電源を接続して正常動作する事が確認出来るまでは気が抜けない。

このNutubeラインアンプでは三つの電源が必要になる。±16V、+32Vだ。

雑誌記事ではLiPoバッテリーを直列接続してこれらの電圧を生成するのだが、ワテの場合は手持ちにあるスイッチング電源を使う予定だ。

具体的には入力AC100V、出力DC15V(1A)の絶縁型スイッチング電源が三台あり、ボリュームで出力を±15%ほど可変出来る。

そこでボリューム設定で三台全てをDC16V出力にして、直列に接続して±16V、+32Vを得る作戦だ。

-16V GND +16V +32V

アンプを収納するシャーシをどうするかはまだ決めていない。

Nutubeラインアンプ単体で使うか、あるいは何らかのDACなどを組み合わせるか。

あるいは、将来的にレコードを聴く可能性もあるので、イコライザーアンプ基板を収納出来るようにするか。

など、色々考えていると発散してまとまらないワテの悪い癖が出る。

以前に製作した金田式USB DACをこのNutubeラインアンプと組み合わせる案が最有力候補だ。

その金田式USB DACの製作記事はこちら⤵️

(続く)

コメント