四月の桜の時期はワテは一年で最も好きな季節だ。

穏やかで過ごしやすく草木も芽吹き生命力を感じるからだ。

そんな時には半田付けだ。

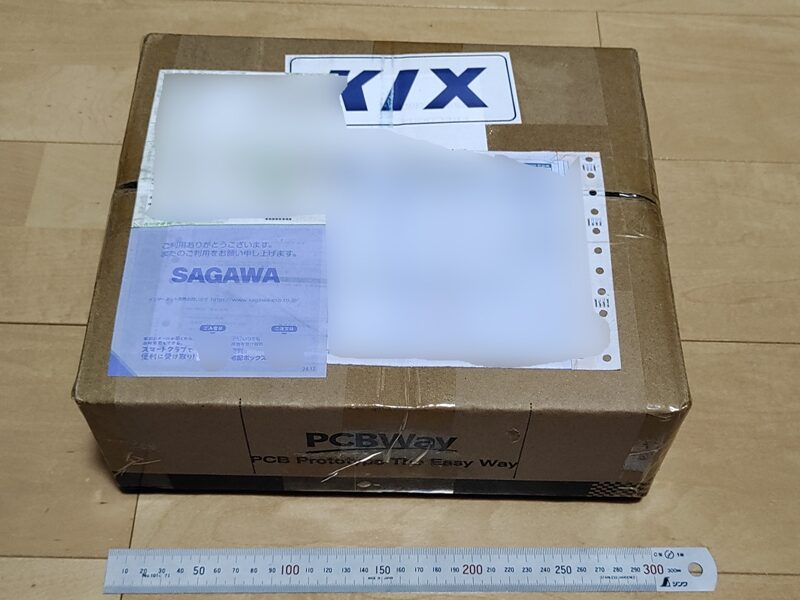

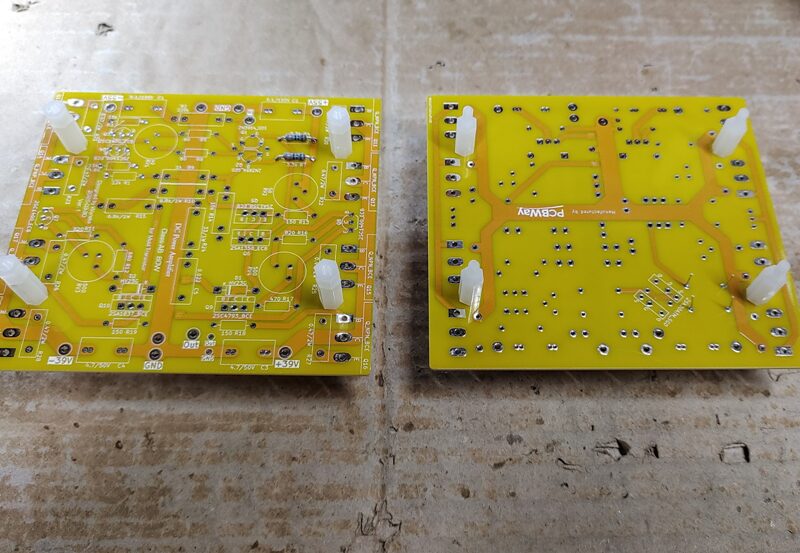

表題のオールモールドトランジスタ採用の金田式AB級80W+80W DCパワーアンプ製作プロジェクトであるが、PCBWayさんに発注していた14種類もの専用プリント基板が一週間で届いたので早速半田付けを開始した。

前回記事はこちら⤵️

では本題に入ろう。

金田式AB級80W DCパワーアンプ専用基板が到着(AB級180W基板も)

PCBWayさんに発注していたプリント基板が約一週間で届いた。

|

|

写真 PCBWayさんから届いた小包と梱包の様子

今回は今までPCBWayさんに発注した中で最も多い14種類の基板を発注した。

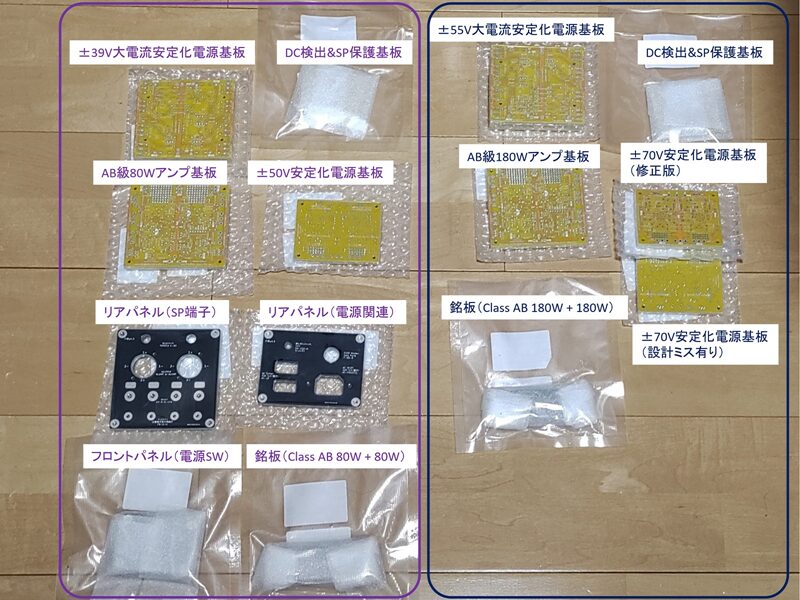

下写真左の紫枠内が今回作成する金田式AB級80W DCパワーアンプ関連基板だ。

具体的には、黄色レジストのやつがアンプ基板、電源基板(2種)、DC検出&SP保護基板だ。

黒色レジストのやつはアンプシャーシに取り付けるパネル用の基板だ。

写真 左:AB級80Wパワーアンプ基板一式、右:AB級180Wパワーアンプ基板一式

一方、上写真右のAB級180Wパワーアンプ用の基板一式も発注していたのだ。これはもともとAB級180W基板一式を設計して、それらのデータを流用してAB級80W基板を作成したので、念の為に両者を発注しておいた。

現状ではAB級180Wを作る予定は無いが、もし読者の皆さんの中にAB級180Wを作ってみたいと言う方がおられるかもしれないのでヤフオクに出品しようかなと思っている。ただし、自分でAB級180Wアンプを作って正常動作が確認できれば、その基板をヤフオク出品するのは良い。でも自分で作っていない基板は設計ミスが検証出来ていないのでヤフオク出品は不安があるが。

なお、上写真右で±70V安定化電源基板は「設計ミス有り」と「修正版」の二種類がある。これは最初にアップロードしたのが「設計ミス有り」でミスに気づいてあとから追加で「修正版」を発注したのだ。

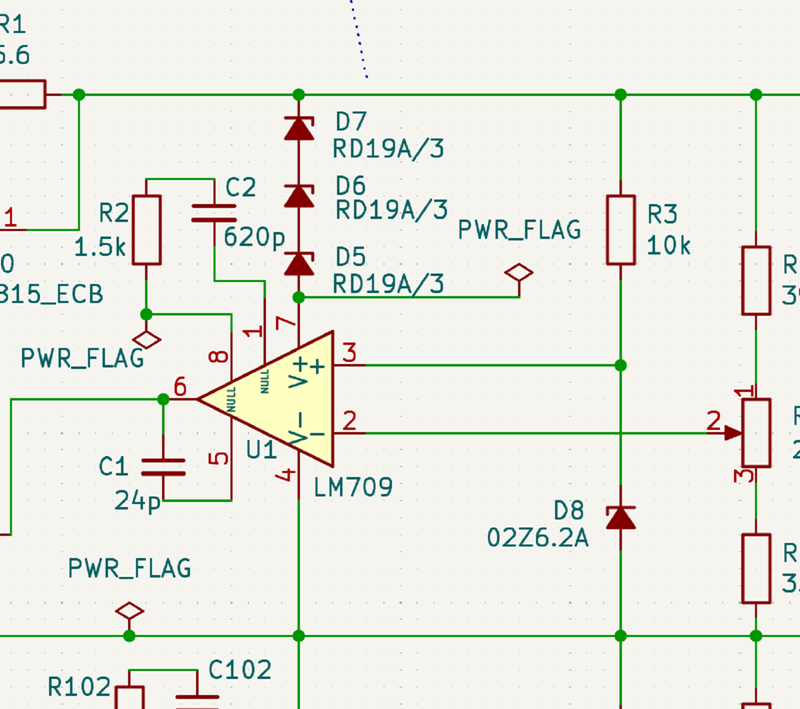

参考までにどんなミスだったかと言うと、AB級180W用の±70V安定化電源はフローティング型と言うやつで、一方AB級80Wはブースト型と言うやつなのだが、uA709オペアンプの+入力(3番pin)と-入力(2番pin)の役割が両者で逆転するのだがそれに気づかず同じにしてしまったのだ。

まあ、AB級180W用±70V安定化電源基板「設計ミス有り」にuA709オペアンプを差し込む時に2番pinと3番のpinを入れ替えれば良いのだが、それだと不細工なので急遽「修正版」データを作成しアップロードした。

今回発注した14種類の基板はどれも基板サイズを10cm x 10cm に収めたので、5枚あるいは10枚発注しても5ドルと言う低価格だ。なので送料を含めても100ドル以内に収まっている。

AB級80W用プリント基板の紹介

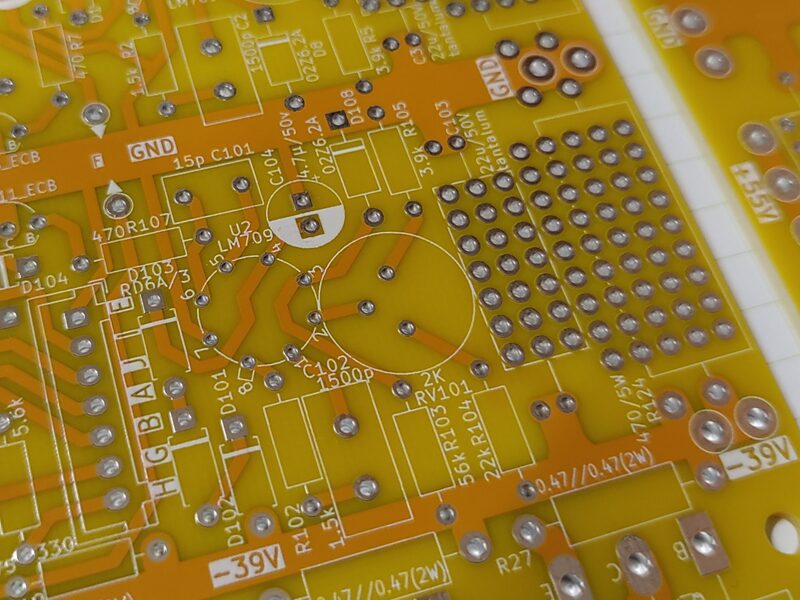

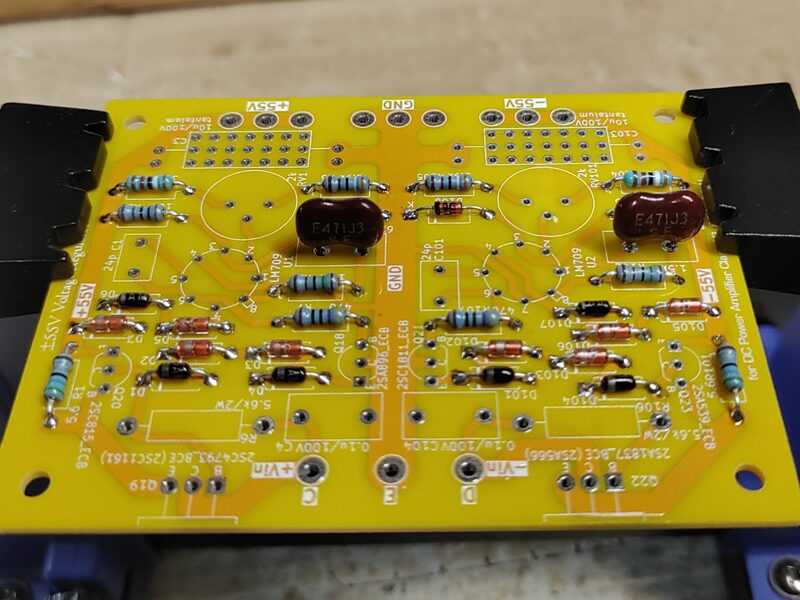

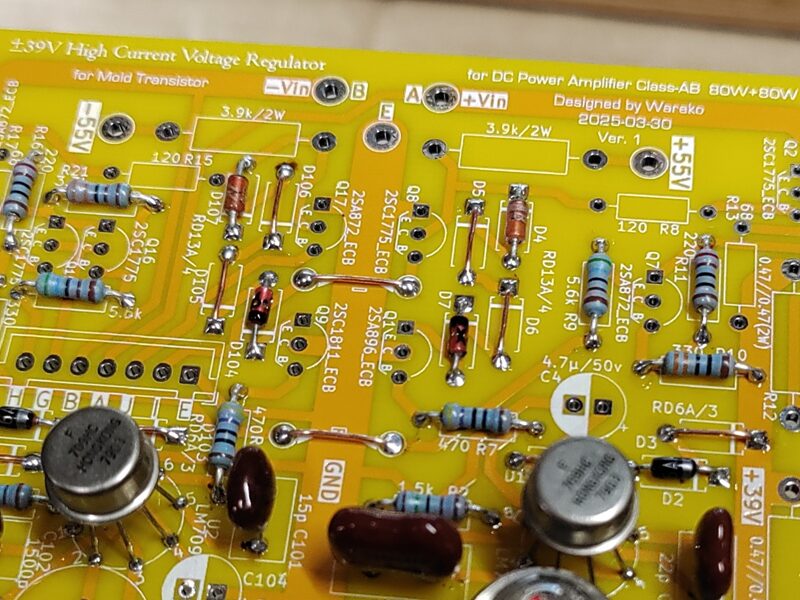

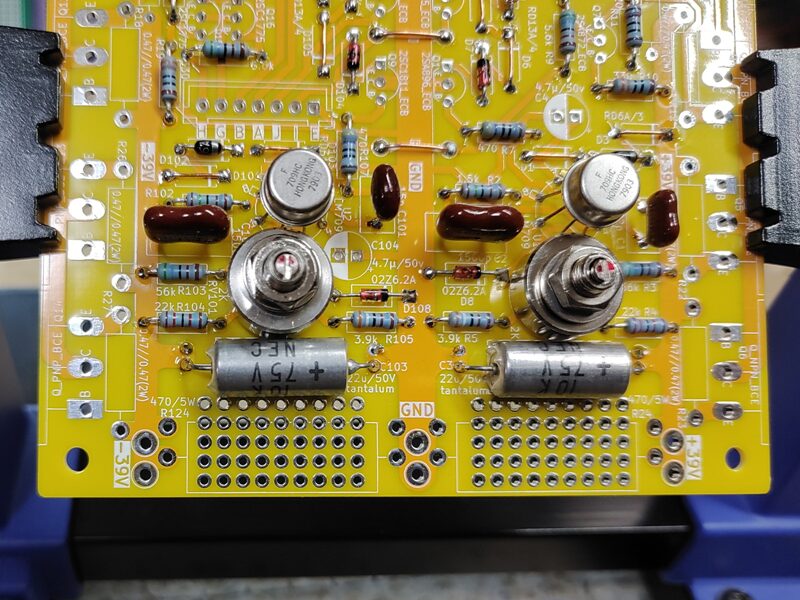

下写真はAB級80W用の±39V大電流安定化電源基板の一部だ。

写真 AB級80W用の±39V大電流安定化電源基板

上写真で部分的にユニバーサル基板のようになっている箇所があるので読者の皆さんはその理由が気になると思う。

この場所にはオリジナル記事ではチューブラー型のハーメチックシールタンタルコンデンサ(22uF/50V)と470Ω/5W抵抗を取り付ける。

しかしながら最近ではチューブラー型のハーメチックシールタンタルコンデンサは入手性が悪いので、このようにユニバーサル基板化しておけば普通の円筒形の電解コンデンサを複数個実装出来る。

5W抵抗も最近では小型のものもあるので、このようにユニバーサル基板化しておけば円筒形電解コンデンサや小型5W抵抗の選択肢も広がり、取付作業も融通が利くと考えたのだ。

上写真でHGBAJIEと言うシルク文字の箇所があるが、そこには7ピンXHコネクタを取り付ける。DC検出&SP保護基板にも同じ7ピンXHコネクタ端子があるので、両者を7ピンXHコネクタを付けたフラットケーブルで接続すれば良いのだ。あるいはXHコネクタを使わずに直接ケーブルを半田付けしても良い。

初段FETペア取り付け箇所は2N3954と2SK30の二刀流

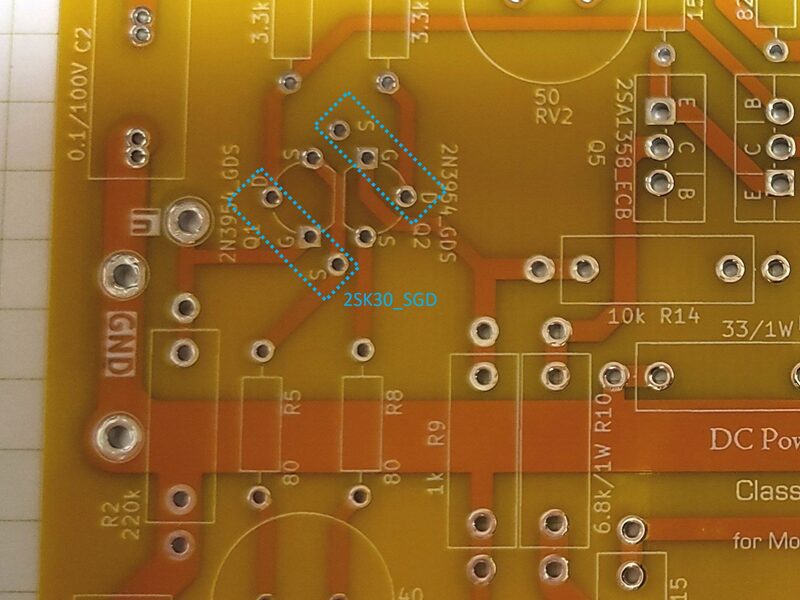

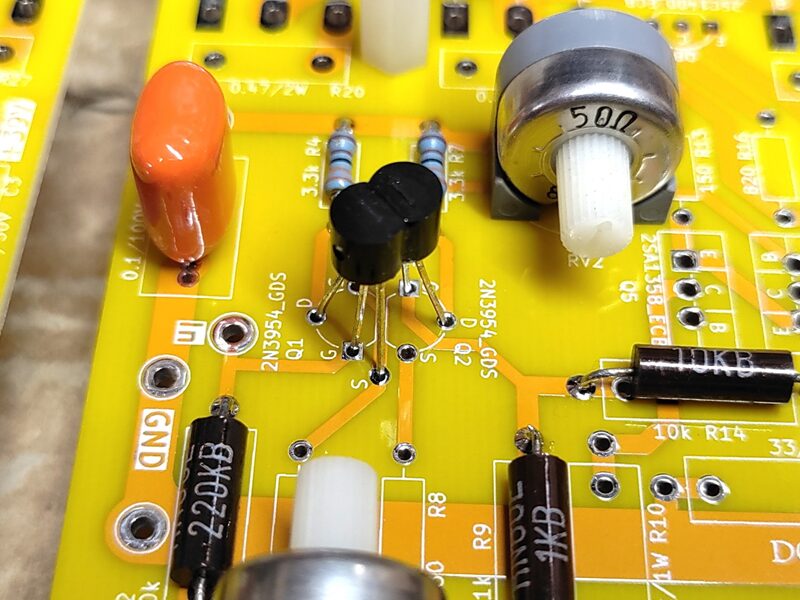

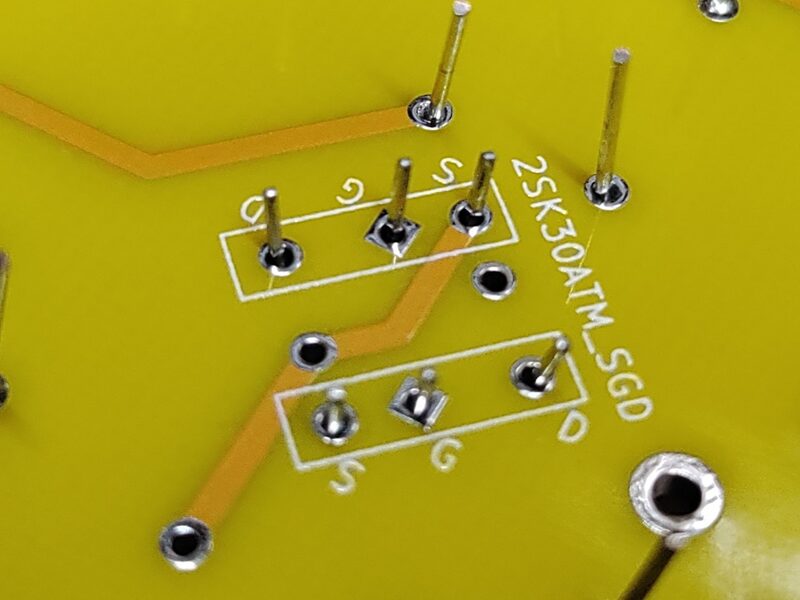

下写真はAB級80W DCパワーアンプ基板の初段FETペア取り付け箇所付近の拡大だ。水色文字や点線は画像にあとから手作業で追加した。

写真 AB級80W DCパワーアンプ基板の初段FETペア取り付け箇所付近の拡大

雑誌オリジナル記事ではソリトロン社と言う多分今はもう存在しないと思う半導体メーカーの2N3954(GDS)とか言うDUAL FETが使用されている。

そんな半導体デバイスはヤフオクでたまに出品されているようだが、値段も高いのでワテの場合は同じN-ch J-FETの東芝製2SK30AGR(SGD)を選別してペアを組んで接着剤で貼り付けて取り付ける。

そこで上写真のように2N3954(GDS)とは別に2SK30AGR(SGD)を挿し込めるようにスルーホールを追加しているのだ。かゆいところに手が届くプリント基板なのだ。二刀流基板とも言う。

純正金田式ではなく金田式風アンプ

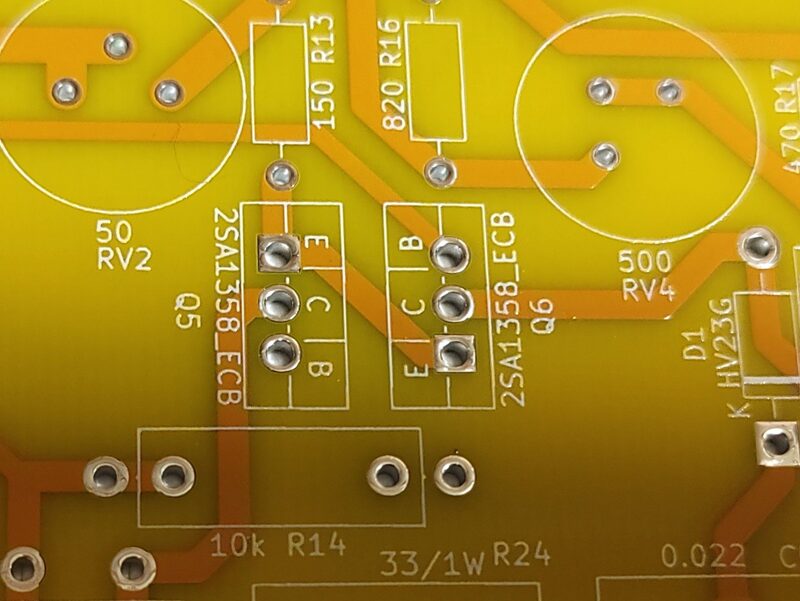

下写真は同じくAB級80W DCパワーアンプ基板の差動二段目のPNPトランジスタペア取り付け箇所付近の拡大だ。

写真 AB級80W DCパワーアンプ基板の差動二段目PNPトランジスタペア取り付け箇所付近拡大

上写真で、雑誌オリジナル記事ではこの部分にはNECの2SA607(606のヒートシンク付き)と言う有名なメタルキャントランジスタのペアが採用されている。

ワテのパーツボックスには2SA607や2SA606が数個あるが、そんな古めかしいトランジスタよりも最新技術で作ったトランジスタのほうが性能が良いと思うので、特性を比較してモールド型の東芝製2SA1358(ECB)ペアを採用した。

要するに最大コレクタ損失(PC)、最大コレクタ電流(IC)、最大ベースエミッタ間電圧(VCEO)が同じくらいならトランジスタを代替できるかなあと言う判断だ。

今回製作するAB級80W DCパワーアンプはサンハヤトのAT-1Sも使わないし、適当に選んだトランジスタで代替しているし、スイッチング電源を使うし、純正金田式では無い事は言うまでも無い。

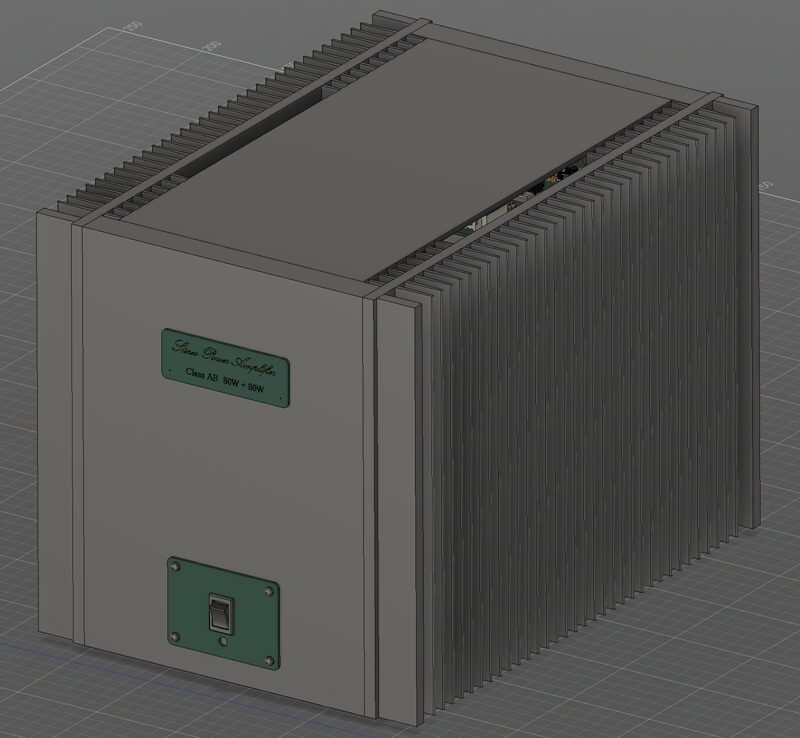

プリント基板で作成したシャーシパネル

下写真はシャーシパネルに取り付ける各種のパーツを嵌め込めるように設計したものだ。

写真 AB級80W+80W DCパワーアンプ用のシャーシパネル(プリント基板)

両面スルーホール基板で黒色レジストで発注した。

これらの基板は下画像のように使う。

|

|

画像 Fusion360で設計したAB級80W+80W DCパワーアンプ用シャーシ

アンプの左右には大型アルミヒートシンクを取り付ける。それ以外の部分は木材と使う予定だ。

下写真はアンプのフロントパネルに取り付ける予定の銘板だ。

写真 アンプのフロントパネルに取り付ける予定の銘板

上写真では、白色シクル文字と有鉛ハンダメッキされた文字の二種類がある。見た目では有鉛ハンダメッキのほうが良さそうなのだが、時間が経つと光沢が無くなるかも知れないが。

下写真はリアパネルに取り付けるやつで、赤白RCAジャック、NEUTRIKスピコン、スピーカーターミナルなどを取り付ける。

写真 リアパネル用のプリント基板製パネル

プリント基板を使ってシャーシパネルを作成する手法は、値段も安いし、文字入れも可能だし、必要なら画像や絵柄なども印刷可能だし、電子工作DIYにはお勧めだ。

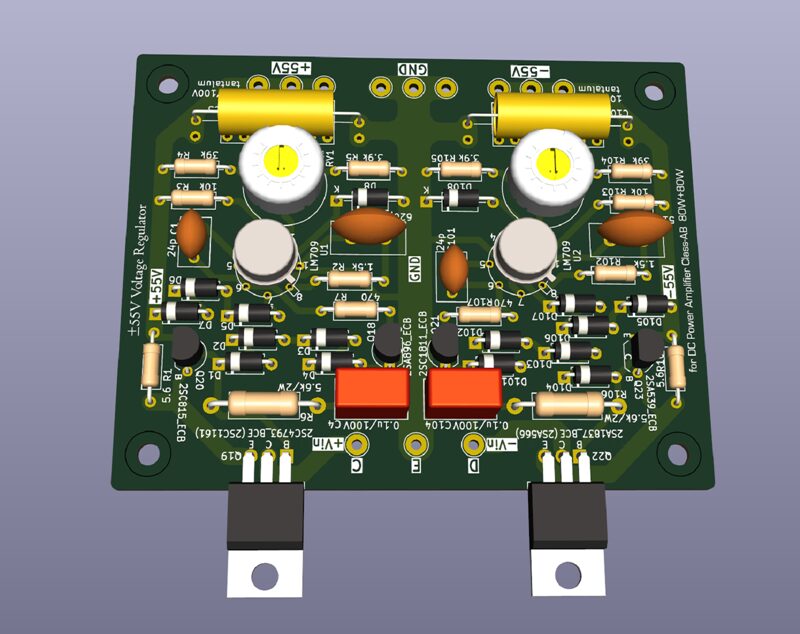

金田式AB級80W ±55V安定化電源基板に半田付け

では早速プリント基板にパーツを半田付けして行く。

まずは金田式AB級80W用±55V安定化電源基板だ。

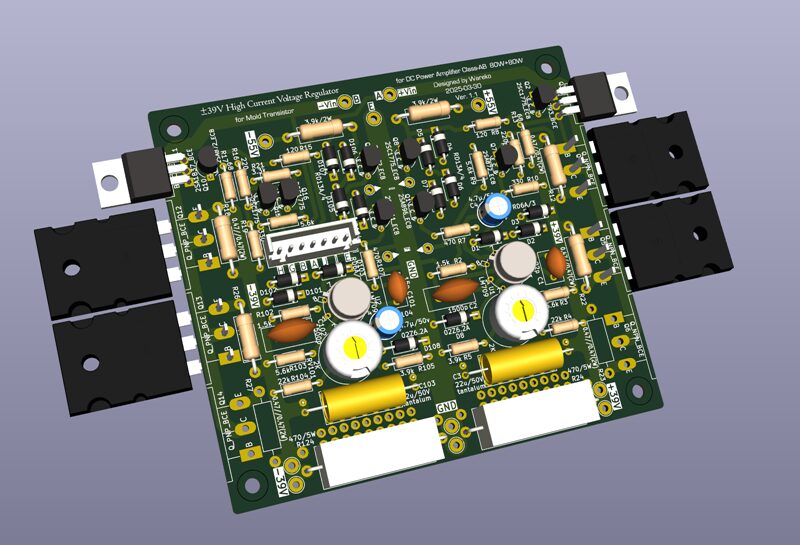

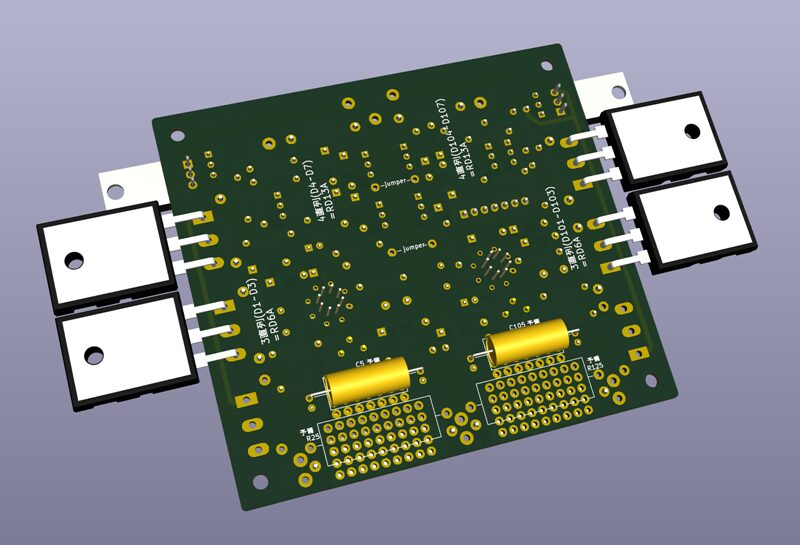

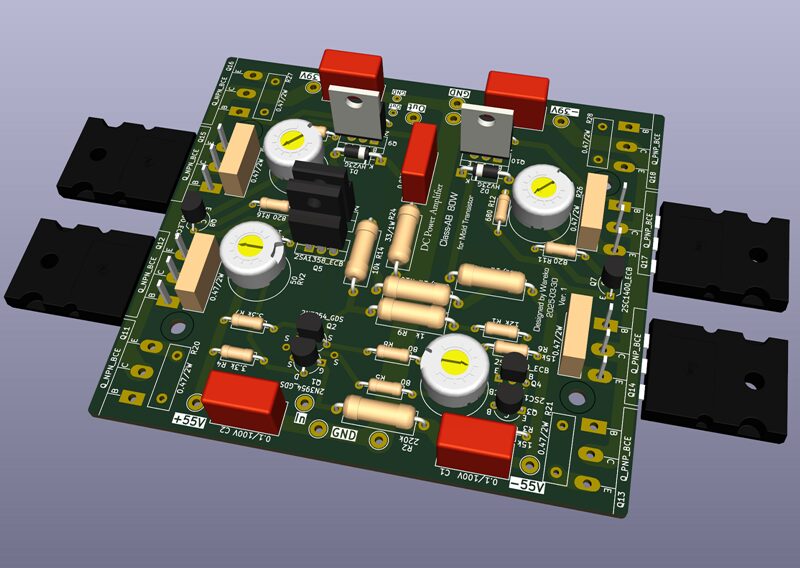

下画像がKiCadの3DCGで描いた完成予定図。

画像 金田式AB級80W用±55V安定化電源基板完成予定図(KiCadの3DCGで描いた)

uA709オペアンプの位相補正620pFコンデンサだが、負側が510pFとなっている。正しくは正負共に620pFだ。

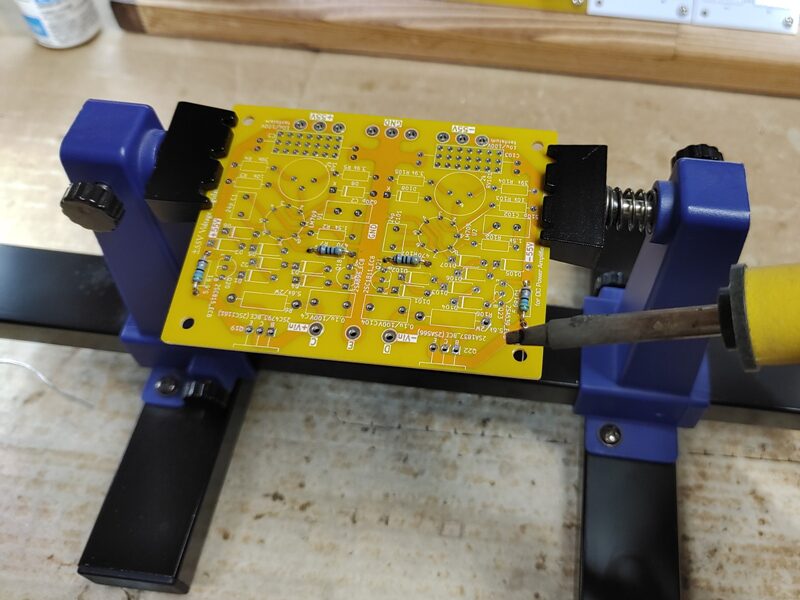

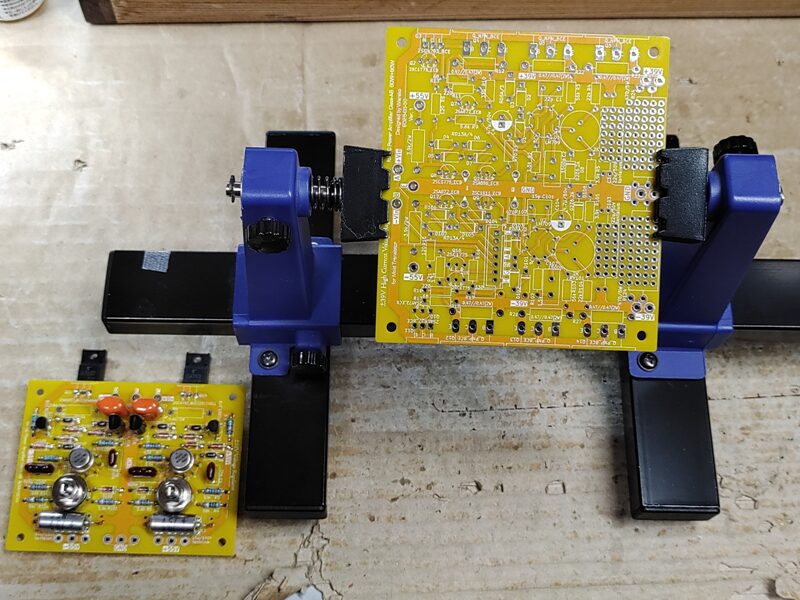

下写真の青色の冶具はプリント基板を固定するホルダーで半田付け作業がやり易いのでお勧めだ。

まずは抵抗をはんだ付けする。

以前に自作した金田式A級15W DCパワーアンプでは、抵抗は進工業やニッコームの茶色のプレート抵抗を採用した。

今回は、一般的なリード線タイプの金属皮膜抵抗(1/4W)を使うことにした。主に国産のKOAのものを中心に使った。製造元が良く分からない怪しい海外製の安い抵抗は使わないようにしている。

写真 プリント基板ホルダーがお勧め

PCBWayさんに発注していたい基板は全て両面スルーホール1.6mm厚の有鉛ハンダメッキ仕上げなので、上写真のように基板に電子部品を差し込んで部品面から半田付けする事が出来る。

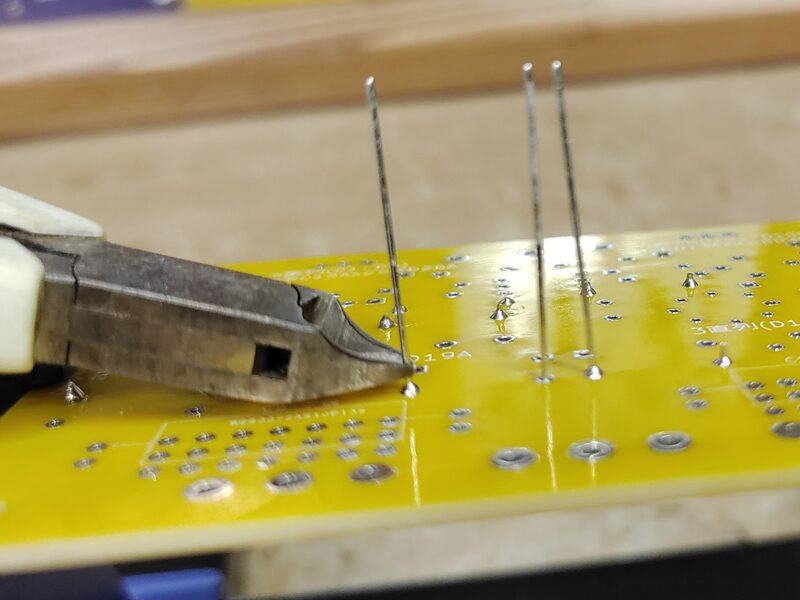

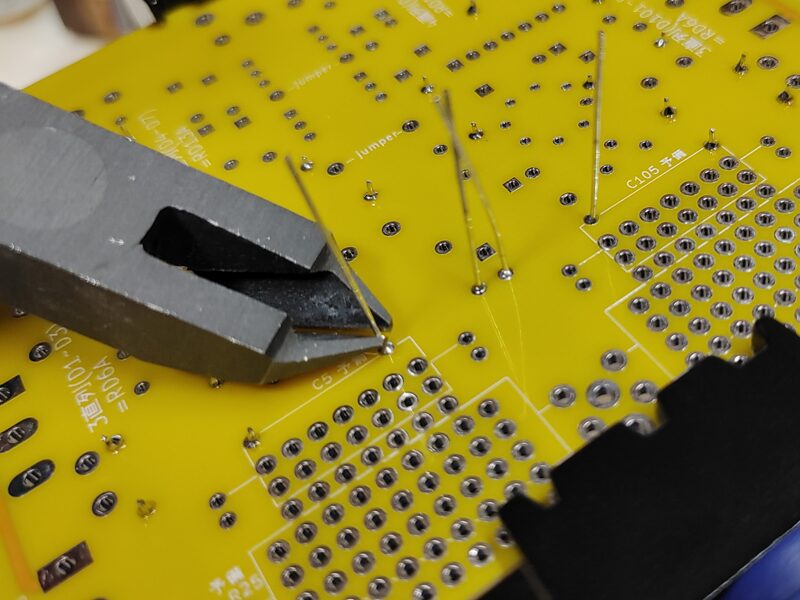

具体的にはワテの場合は上写真の状態で抵抗の二本の脚を軽く半田付けして固定しておいて、次に下写真のように基板をクルッと180度回転させてハンダ面を出す(下写真)。

その状態でニッパで余分なリード線をカットして、そのあとで、再び半田付けをすれば完了だ。

写真 ハンダ面の余分なリード線をニッパーでカット

この基板ホルダーを使うと必要に応じていつでも基板を回転させて部品面やハンダ面を見ることが出来る。

最初に部品面から半田付けするので、部品をマスキングテープで固定するなどの作業も必要ない。

さらにニッパーで余分なリード線をカットする時に上写真のように目視で確認しやすいので、狙った位置で精度良くカット出来る。

これらの作業をやる時にワテお勧めのツールを紹介しよう。

まずはサンハヤトのリードベンダーだ。

写真 電子工作でリードベンダーを知らない人はモグリ

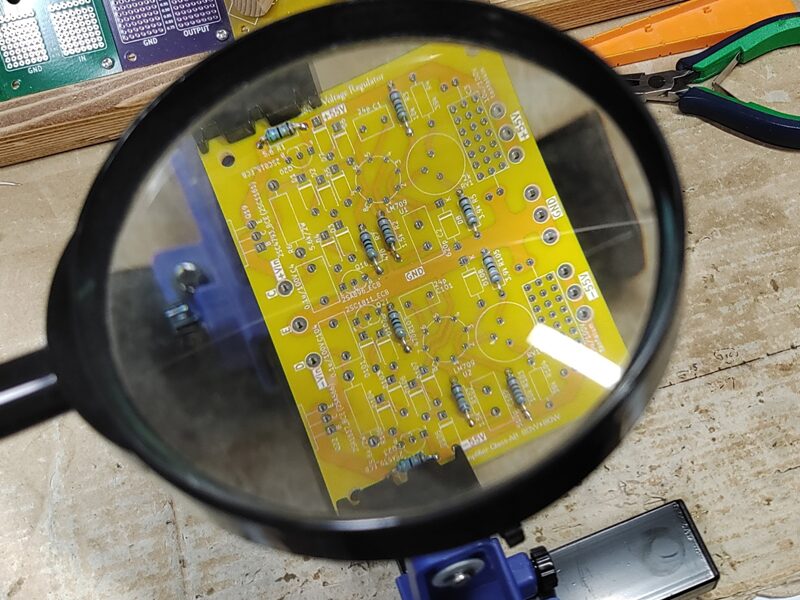

次にワテお勧めは大型の虫眼鏡。百均にも売っている。

写真 大型虫眼鏡も電子工作にはお勧め

あるいは作業用のメガネ式の拡大鏡の購入も検討している。

高電圧ツェナーダイオードは低電圧ツェナーダイオード直列接続で行く作戦

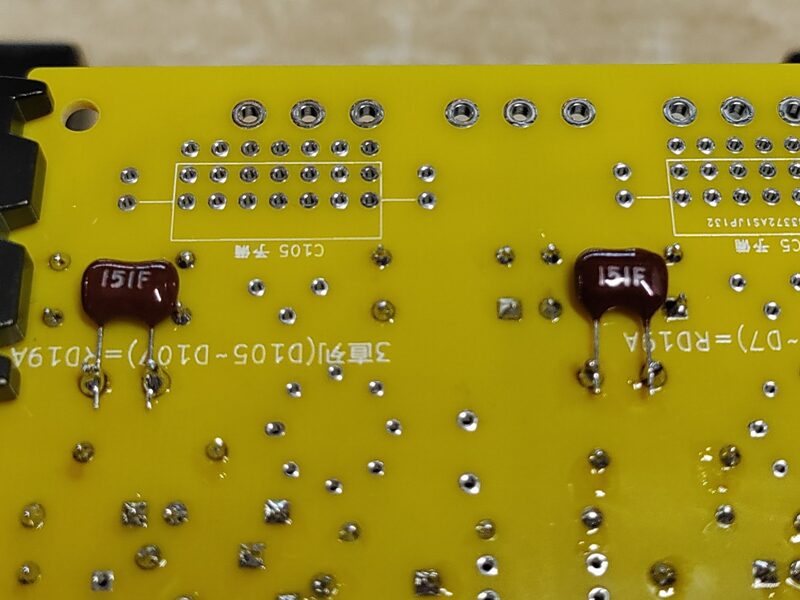

下図は金田式AB級80W用±55V安定化電源の回路図の一部だが、RD19Aと言う高い電圧のツェナーダイオードが使われている。他にもRD13Aを2本直列で使って26V(=RD26A)を生成している箇所もある。

図 RD19Aと言う高い電圧のツェナーダイオードが使われている箇所は3直列とする

上図のようにオリジナル記事ではRD19Aツェナーダイオードを一本使って19Vを生成する箇所は、基板では3直列でツェナーダイオードを取り付けられるように設計した。

つまり、手持ちに6V~7V付近のツェナーダイオードが沢山あるので、それらを3本使えば19Vが生成出来る。あるいは4本使えば26Vを生成出来る。

要するに手持ちのツェナーダイオードをドンドン使えるように工夫したのだ。

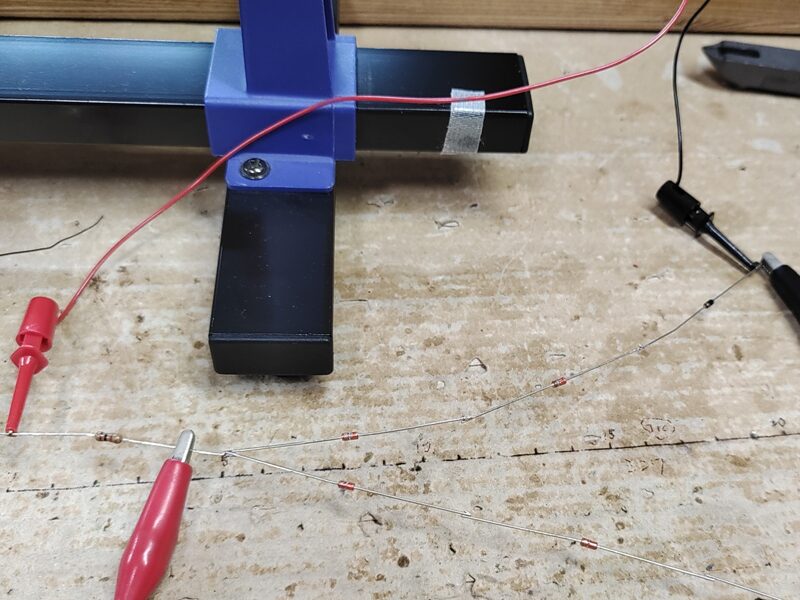

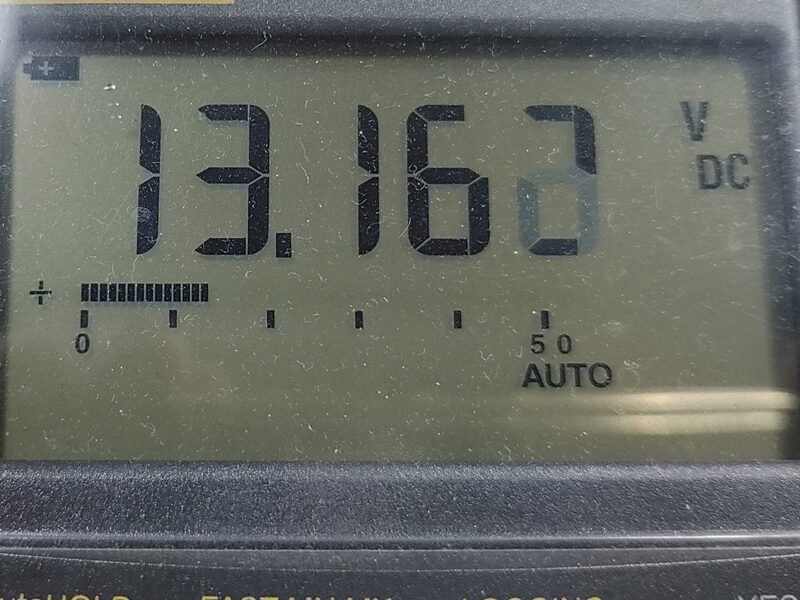

そのためには、まず下写真のように三本のツェナーダイオードを直列接続して約19Vになる組み合わせを求めた。

写真 電流制限抵抗+7.0V+7.0V+5.0V くらいのツェナーダイオードの組み合わせ実験中

上写真のように抵抗と三本のツェナーダイオードを半田で仮接続して、実験用安定化電源で約30Vくらいを加えて、3直列ツェナーダイオードの電圧を計測した(下写真)。

写真 ツェナーダイオードを3直列で約19Vが得られたのでRD19Aの代替とした

このようにして複数のツェナーダイオードを直列接続してRD19AやRD13Ax2を実現出来たので、基板に半田付けした。その結果、下写真のように矢鱈とツェナーダイオードが目立つ基板になってしまった。まあいい。気にしない。

写真 6V~7Vくらいのツェナーダイオード直列作戦を採用したAB級80W用±55V安定化電源基板

uA709オペアンプの位相補正に使うマイカコンデンサ620pFは470pF//150pFの並列接続とした。

写真 uA709オペアンプ位相補正用マイカコンデンサ620pFは470pF//150pFの並列接続

上でも注意したが、この金田式AB級80W用±55V安定化電源基板ではuA709オペアンプの位相補正コンデンサは620pFだが、負側のシルク文字がワテの設計ミスで510pFとなっている。正しくは正負共に620pFだ。

ちなみにAB級180Wの±70V安定化電源は正負共に510pFが指定されている。

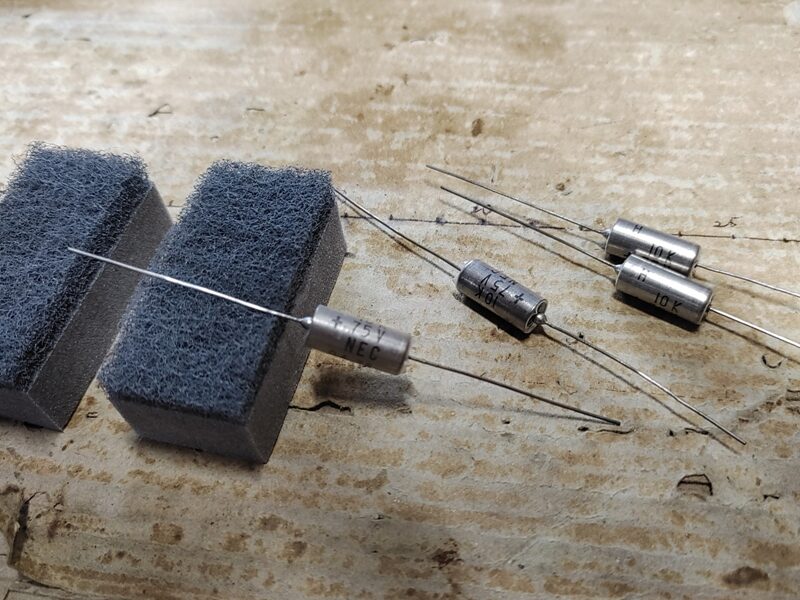

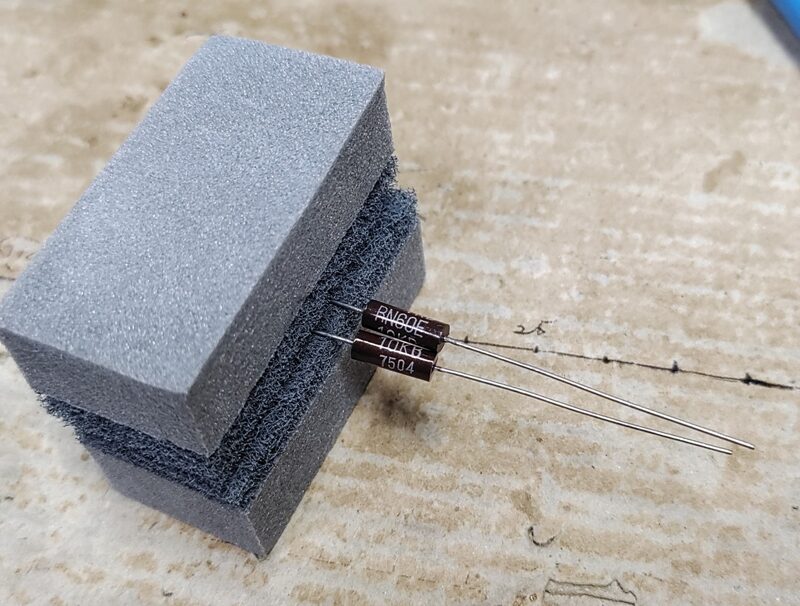

下写真の研磨スポンジは100均セリアのキッチン用品売り場で買った、ガスコンロなどの頑固汚れを研磨するスポンジだ。2個入りだったので下写真のようにリード線が酸化しているパーツのリード線をスポンジで挟み込んでリード線を抜き差しして磨く。

写真 研磨スポンジで酸化したリード線を研磨すると半田の乗りが良くなる

下写真のように基板裏側に追加した150pFマイカコンデンサは、表面の470pFとの並列接続で620pFを実現出来た。

写真 追加コンデンサは基板裏面に半田付けして表面コンデンサとの並列接続とする作戦

純正金田式にこだわらずに手持ち部品を優先して使う

ワテの場合は電子工作をやる場合にはなるべく手持ちのパーツを消費するようにしている。

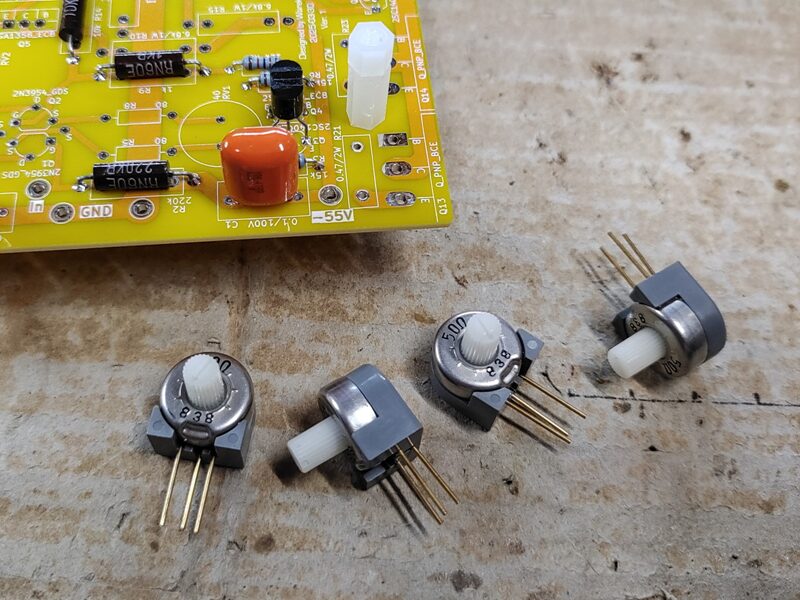

下写真はパーツボックスを漁って見付けた半固定抵抗(ポテンショメータ)だ。

写真 今回使う各種の半固定抵抗

これらの半固定抵抗は秋葉原や大阪日本橋の電気屋街などで買ったジャンク品だ。溜め込んでいても無駄なのでドンドン使う。

下写真のuA709オペアンプも手持ちに数個あったのでそれを使う。

このオペアンプは確か十年以上前にJR秋葉原駅の山手線ガード下に有ったニュー秋葉原センター内の国際ラジオさんで買ったような記憶がある。国際ラジオさんは2014年に廃業されたそうだ。残念。

写真 メタルキャン8ピンパッケージの709HCオペアンプ

秋葉原のスーパージャンクの日米商事さんは今も営業中だ。店舗の場所は以前と同じビルだが、お店は現在は同ビルの3階に移転されているようだ。久しぶりに様子を見に行ってみるかな。

下写真は±50V安定化電源に使うモールド型のトランジスタだ。

写真 ±50V安定化電源に使うモールド型のトランジスタ

雑誌オリジナルのトランジスタはワテの手持ちに無かったので、パーツボックスで見付けた以下の適当なトランジスタで代替した。

| 雑誌オリジナル | ワテ選定の代替品 | 脚の並び | hFE実測 |

| 2SA539 | 2SA817Y | ECB | 167 |

| 2SC815 | 2SC1627Y | ECB | 158 |

たぶん2SA1015/2SC1815あたりで代替しても良いと思う。

2SA1015/2SC1815は最大コレクタ損失(PC)400mW、最大コレクタ電流(IC)150mA、最大ベースエミッタ間電圧(VCEO)50Vなので汎用性は高い。

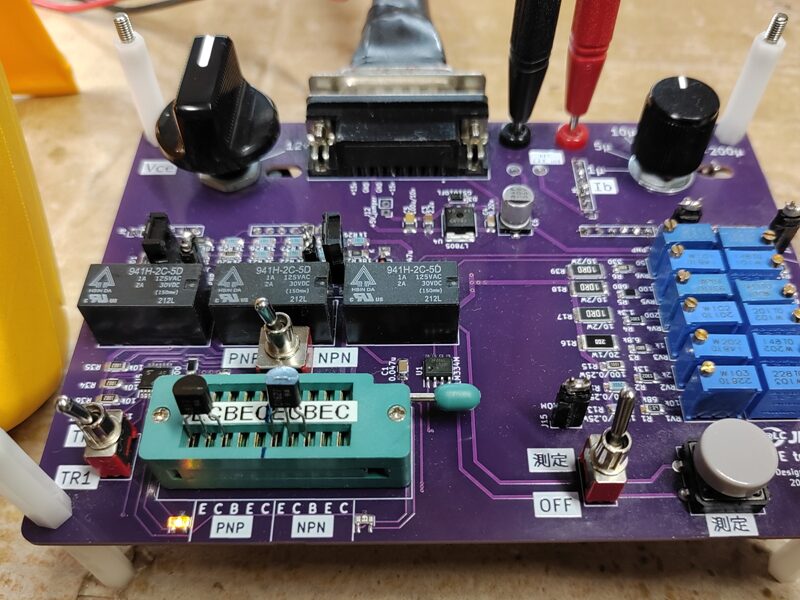

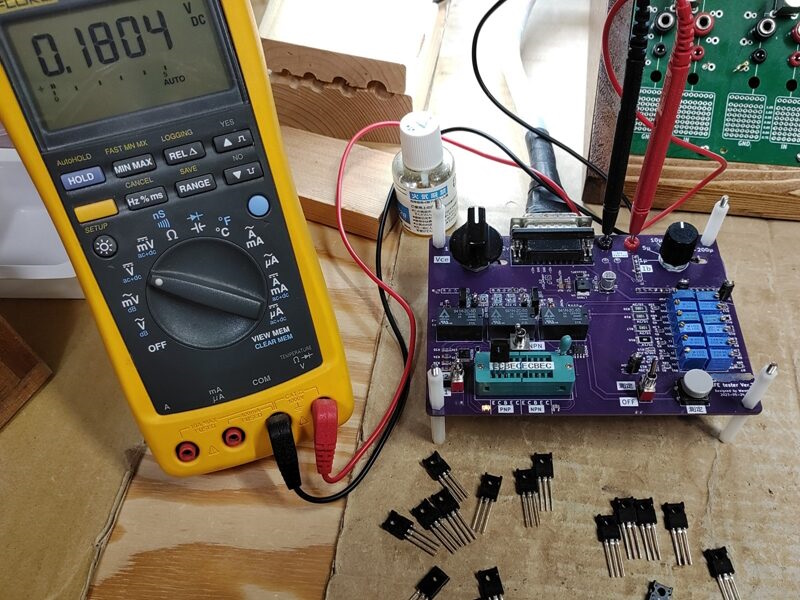

自作hFEテスターが大活躍

トランジスタはペアを組む場合には下写真のワテ自作のhFEテスターでhFEを計測してなるべく特性が近いものを選別してペアを組んだ。

具体的にはNPNとPNPのコンプリペアを組む場合や、差動二段目の2SA607ペアの代わりに東芝製2SA1358(ECB)ペアを組む場合などだ。

写真 PNPとNPNトランジスタコンプリペアを組むためワテ自作hFEテスターでhFEを計測中

ワテ自作のhFEテスターの特徴としては、PNP・NPN両対応でIBやVCEを各数段階に設定が可能だ。かつ、計測したhFE値はデジタルテスターのDC電圧モードで直読できるように工夫している。

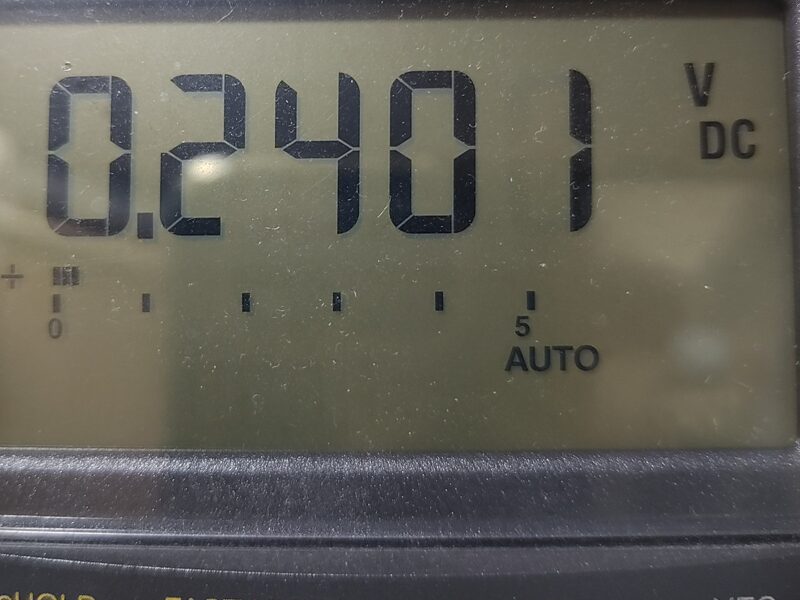

下写真はNPNトランジスタのhFEが166と計測されている様子を示す。NPNの場合はマイナス電圧で表示され、PNPの場合はプラス電圧で表示される仕様になっている。

写真 NPNトランジスタのhFEが166と計測されている様子を示す

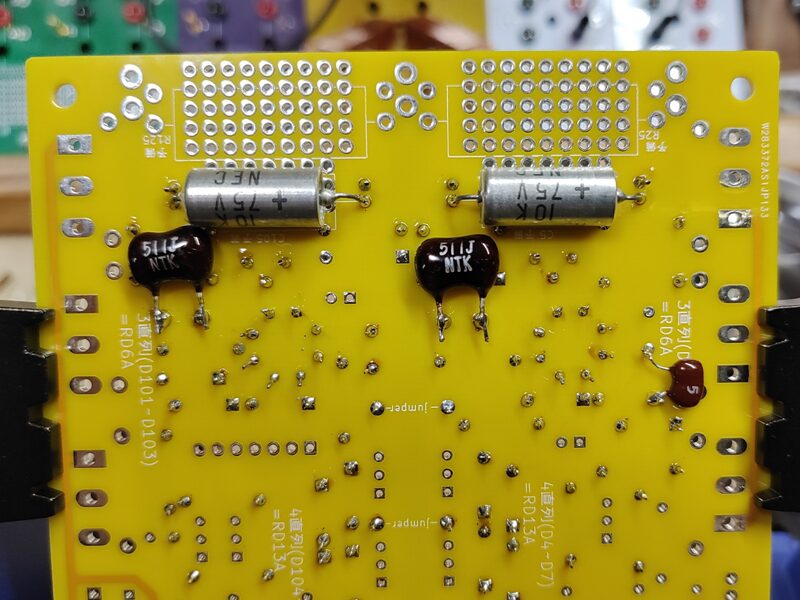

上の説明で、安定化電源基板のハーメチックシールタンタルコンデンサ取り付け場所をユニバーサル基板化したと説明したが、下写真がその実例だ。

写真 ハーメチックシールタンタルコンデンサの代わりに電解コンデンサを二個取り付ける例

上写真右のようにオリジナル記事通りにハーメチックシールタンタルコンデンサを取り付けても良いし、写真左のようにユニバーサル基板部分を利用して2個の円筒形電解コンデンサを半田付けしても良い。

今回は手持ちにハーメチックシールタンタルコンデンサがまだ何個かあるので、それらを取り付けた。

ここまでの作業で3時間くらい掛かったかな。久しぶりの半田付け作業だったので、当初は段取りが悪かったが途中から調子が乗ってきた。

金田式AB級80W ±39V大電流安定化電源基板に半田付け

その勢いで次は金田式AB級80W用±39V大電流安定化電源基板も半田付けする。

下図はKiCadの3DCGで描いた完成予定図だ。

|

|

図 金田式AB級80W用±39V大電流安定化電源基板完成予定図(KiCadの3DCG)

02Z6.2Aに直列の抵抗はシルク文字が56kになっているが、正しくは5.6kだ。修正箇所は正負2箇所ある。

この基板も同じく下写真の基板ホルダーを使って半田付けした。

写真 基板ホルダーは偶にしか使わないが一つあると便利

今までと同じくまずは部品面から部品を半田付けして仮固定しておいて、基板を180度クルッと回転させて裏返して余分なリード線をニッパーでカットする(下写真)。そのあとで本はんだ付けして完了だ。

写真 ニッパーで抵抗のリード線をカットしている様子

なぜワテが二回に分けて表と裏から半田付けするかと言うと半田付け不良を無くす為だ。

具体的には表面から半田付けしたあとで裏面のリード線をニッパーでカットすると半田付け部にストレス(応力)が掛かり経年変化で半田クラックが入るなどの危険性もある。

なので基板を裏返して裏面のリード線をカットしたあとで、再び裏面から半田付けする事でストレスを除去する目的もある。

さらに基板の表裏から二度半田付けするとリード線の表裏に富士山型に半田が乗るので見た目も美しい。

半田付け業界の二度付け推奨作戦だ。串カツ業界の二度漬け禁止の対極にある。なんのこっちゃ。

この±39V大電流安定化電源基板もツェナーダイオード直列作戦を採用したので、下写真のように事前にツェナー電圧を計測した。

写真 ツェナーダイオードを2直列でRD13Aを代替するために計測中

下写真はワテが使っている実験用安定化電源だ。KENWOODのPR18-3Aというやつで最大18V3Aまで行ける。2台直列にすれば±18V電源や、0-36V電源としても使えるので使いやすい。

ヤフオクで確か一台2000円くらいで落札出来たのだ。安定化電源はヤフオクにコンスタントに出品されているので、時々チェックすると良いだろう。

写真 ヤフオクで購入したKENWOODの安定化電源2台

下写真のようにツェナー電圧約7Vと約6Vのツェナーダイオードを二直列にしたので、13Vくらいの電圧を実現出来た。これをRD13Aの代替とする。

写真 ツェナー電圧約7Vと約6Vのツェナーダイオードを二直列にして約13Vを実現出来た

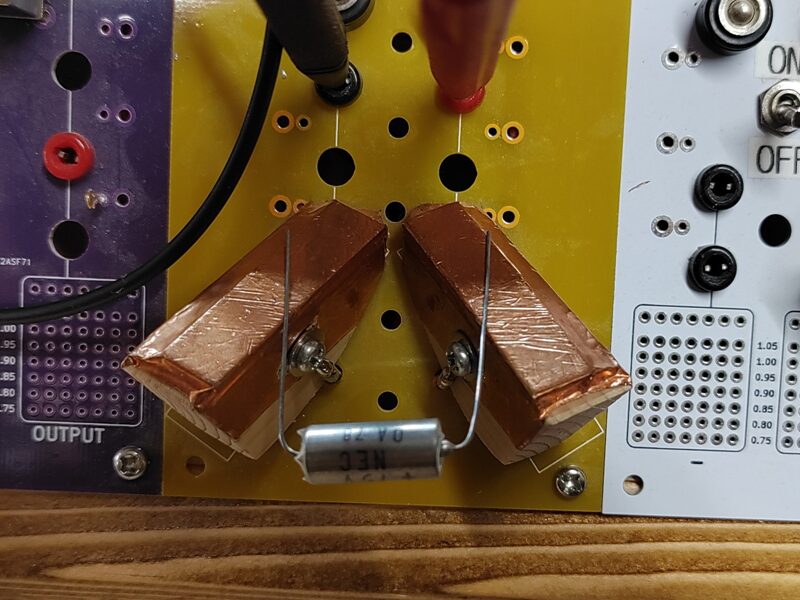

なおRD13Aの取り付け箇所はツェナーダイオード4直列で基板設計していたので、2直列で13Vが実現出来たので、残り二箇所は銅線でジャンパーしておいた(下写真)。

写真 ツェナーダイオード4直列の場所拡大

なぜRD13Aの取り付け箇所をツェナーダイオード4直列にしたのかと言うと、最初に設計したAB級180Wの±55V大電流安定化電源基板ではこの部分がRD13Aの2直列になっていたので、6V前後のツェナーダイオード4直列に出来るようにしたのだ。

その基板データを流用してAB級80Wの±39V大電流安定化電源基板を設計した時に、4直列は過剰かなと思ったので2直列に減らしても良かった。

でも、AB級120Wの±47V大電流安定化電源ではここがRD11Aの2直列になっていたので、このAB級80W基板を使ってAB級120Wを作りたい場合に、RD11Aの2直列を6V前後のツェナーダイオード4直列に出来るように4直列のままにしておいたのだ。

でもまあワテはAB級120Wを作る予定は無いので、もし読者の皆さんの中にAB級120Wを作りたい人がいれば、そう言うメリットがある。

と言う事で、どうでも良いことに悩む神経質なワテである。

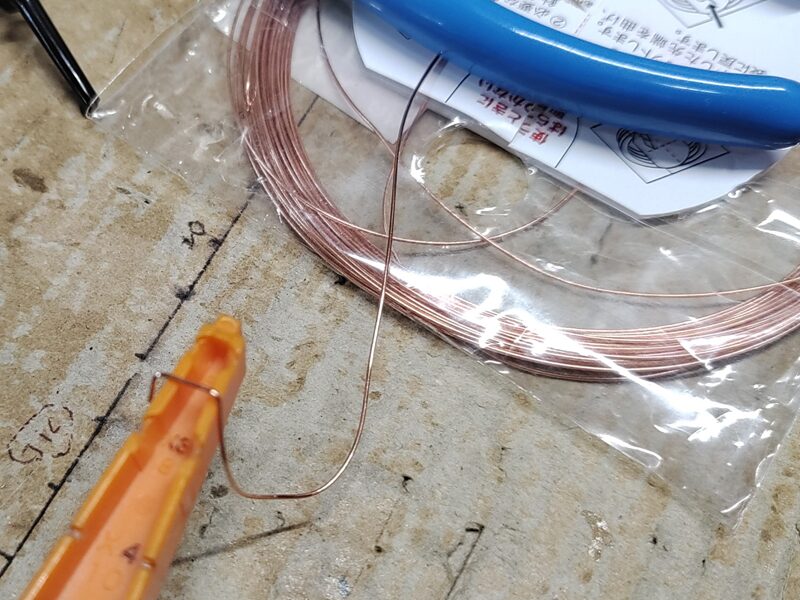

ジャンパー線はスズメッキ線を使う人が多いが、ワテの場合はホームセンターで買ってきたφ0.6mmくらいの銅線を使う(下写真)。

写真 銅線をリードベンダーで折り曲げてジャンパー線を作成している様子

銅線は独特の銅色光沢があるのでワテは好んで使う。

下写真は10uFのチューブラー型ハーメチックシールタンタルコンデンサのリード線を研磨スポンジで磨いている様子を示す。

写真 10uFハーメチックシールタンタルコンデンサのリード線を研磨スポンジで磨く

±39V大電流安定化電源基板には22uFのタンタルコンデンサが正電圧と負電圧のそれぞれの出力部分に採用されている。

ワテの手持ちには大昔に購入した10uFのやつが何個か有ったので2個並列で使って20uFとして使う事にした。

下写真のように事前にタンタルコンデンサの容量をテスターで計測した。

写真 事前にタンタルコンデンサの容量をテスターで計測

その結果、下写真のように10.26uFと計測されたので、問題無さそうだ。

写真 二十年近く前に購入したと思う10uFタンタルコンデンサは正常のようだ

下写真のように部品面に10uFタンタルコンデンサを半田付けした。

写真 部品面に10uFタンタルコンデンサを半田付けした

次に、下写真のように基板を裏返してハンダ面にも10uFタンタルコンデンサを半田付けした。

写真 基板を裏返してハンダ面にも10uFタンタルコンデンサを半田付けした

これで表裏合わせて20uFの容量が実現出来た。

この部分には表裏から合計2個のタンタルコンデンサを半田付け出来るようにスルーホールを配置しているのだ。

下写真は2SC1775AEだ。かなり昔に購入したやつが手持ちに有ったので使う。

±39V大電流安定化電源基板とDC検出&SP保護回路は別々の基板に分離したが、下写真の2SC1775AEはSP保護回路をトリガーする部分に使われている。

写真 2SC1775AEペア(かなり昔に購入したやつが手持ちに有ったので使う)

上写真のトランジスタも脚が酸化していたので研磨スポンジでよく研磨したら光沢を取り戻す事が出来た。

なお、ワテの場合はこれらの半田付け作業では一度もフラックスを塗布していない。

その理由は、ワテは千住金属工業のヤニ入り有鉛半田φ0.6を使っているのだが、この半田はフラックスを塗布しなくてもいい感じで半田が流れるし、PCBWayさんの基板は半田の乗りが良いので、フラックスが無くても充分に綺麗に半田が濡れるからだ。

と言う事で±39V大電流安定化電源基板もパワートランジスタ以外のパーツはほぼ取り付け完了した。

写真 ±39V大電流安定化電源基板もパワートランジスタ以外のパーツはほぼ取り付け完了

±39V大電流安定化電源基板の半田付けは2時間ほどで完了した。作業に集中したら案外早く完了した。

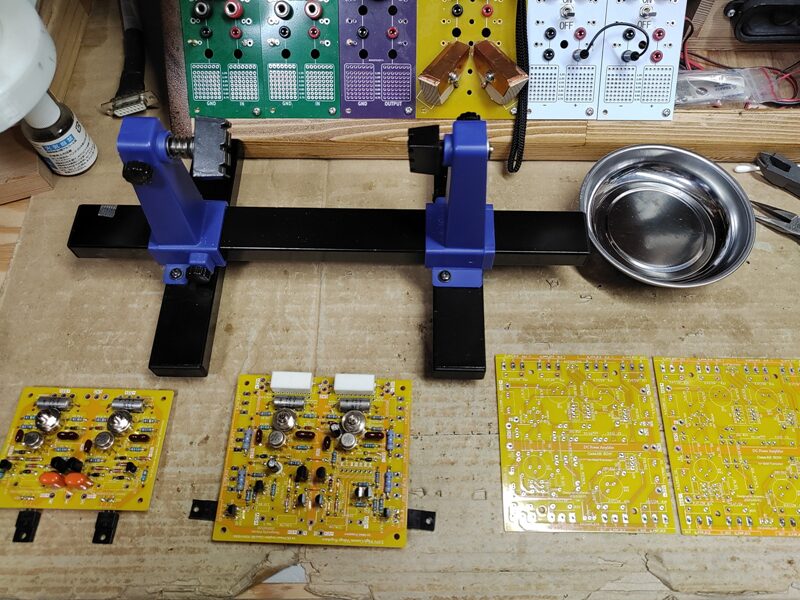

金田式AB級80Wアンプ基板に半田付け(2枚同時)

ここは一気にアンプ基板も半田付けする事にした。左右2枚を同時にはんだ付けする。

下画像はKiCadの3DCGで描いた完成予定図だ。

画像 金田式AB級80Wアンプ基板完成予定図(KiCadの3DCGで描いた)

上画像のように出力段SEPPパワートランジスタもモールド型を採用している。

| NPN | PNP | |

| 雑誌オリジナル | 2SD388(TO-3) | 2SB541(TO-3) |

| ワテ代替候補 | 2SC5200_BCE | 2SA1943_BCE |

表 金田式AB級80WアンプのSEPP部に採用する代替トランジスタ候補

上表のように出力段には2SA1943_BCE/2SC5200_BCEペアを2組使う事にした。最大コレクタ損失150Wもあるので1組だけでも十分かも知れないが念の為に2組使う予定だ。

ちなみに雑誌オリジナルの2SB541/2SD388の場合には最大コレクタ損失80Wだ。

さて、左右二枚のアンプ基板を同時に半田付けするので、回転基板ホルダーは1台しかないので、ここは下写真のように20mm六角スペーサーを基板両面に立てる作戦で行く。

写真 20mm六角スペーサーを基板両面に立てる作戦で行く

上写真のように両面に同じ寸法の六角スペーサーを取り付けておけば、実体顕微鏡で表や裏を観察する時に焦点距離を変更する必要が無いのでやり易い。

でも本当なら樹脂製スペーサーよりも金属製スペーサーのほうがお勧めだ。なぜなら樹脂製スペーサーだと半田ゴテで樹脂製スペーサーを溶かしてしまう失敗をやり易いので。

下写真はアンプ基板のNFB抵抗(1KΩと10KΩ)の10KΩのリード線を磨いている様子だ。

写真 アンプ基板のNFB抵抗(1KΩと10KΩ)の10KΩのリード線を磨いている様子

ワテのジャンク箱にはこの茶色の大型の円筒形の抵抗も幾つかあるので、スケルトン抵抗の代わりに使うようにしている。

ワテの場合は抵抗の違いで音の違いが有るとか無いとか言う議論は良く分からないのでどうでも良い。それよりも見た目重視なので、スケルトン抵抗を使いたいところだが値段が高いのでサイズが近い上写真の適当に選んだジャンク品抵抗を使うのだ。

下写真はアンプ基板の差動二段目のPNPトランジスタペア(オリジナル2SA607)の代わりに使う2SA1358_ECBペアをhFEで選別している様子を示す。

写真 差動二段目PNPトランジスタペア(オリジナル2SA607)の代わりに使う2SA1358_ECBペアをhFEで選別

測定の結果、hFE=180くらいの2SA1358_ECBが四個見つかったのでペアを組んだ。なお、オリジナルは2SA607なのでヒートシンクが付いている。なので二個の2SA1358_ECBを単に背中合わせで貼り合わせるのでは無くて何らかの小型のヒートシンクを間に挟んで熱結合ペアとする予定だ。

HV23Gを取り付ける

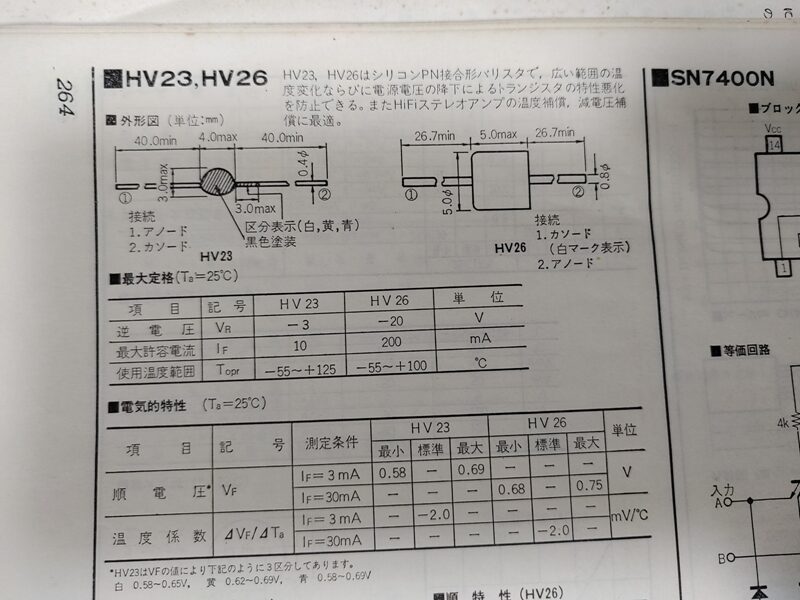

温度補償に使うHV23Gと言うシリコンバリスタを半田付けする。

雑誌からHV23Gの仕様の部分を以下に引用した。

写真 HV23Gの仕様の部分を引用

このシリコンバリスタってのは普通のシリコンダイオードとは何が違うのかワテは良く知らない。

順方向に電圧を加えて使うし、上表を見ると順電圧 0.6V 程度のようなので、普通のシリコンダイオードでも代用出来ると思うが。

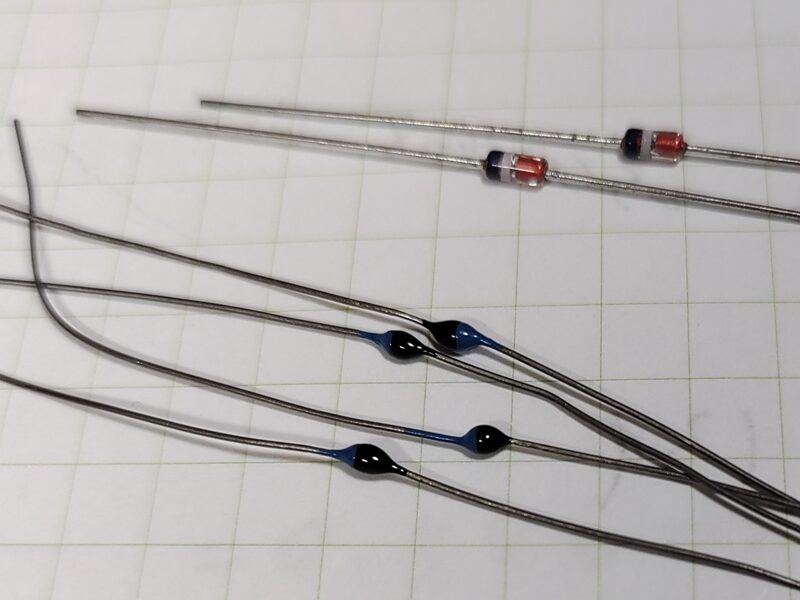

で、ワテの手持ちに二種類のHV23Gがある(下写真)。

写真 ワテ手持ちの二種類のHV23Gシリコンバリスタ

上写真でガラス封入のHV23GはA級15W DCパワーアンプレストアプロジェクトを開始した数年前に、確かヤフオクで見つけて購入したやつだと思う。

商品名はHV23Gだったが、上に引用しているHV23Gの仕様書を見ると、形状が異なる。

で、その後、たまたまジャンク屋の店頭でHV23Gと書かれたパーツが有ったので購入したのが上写真下側の水滴みたいな形状のやつだ。

この水滴みたいな形状のやつは上に引用した雑誌で説明されているHV23Gの形状や黒色塗装で区分表示(白、黄、青)と言う色情報も完全に一致しているので、正真正銘のHV23Gだと思われる。

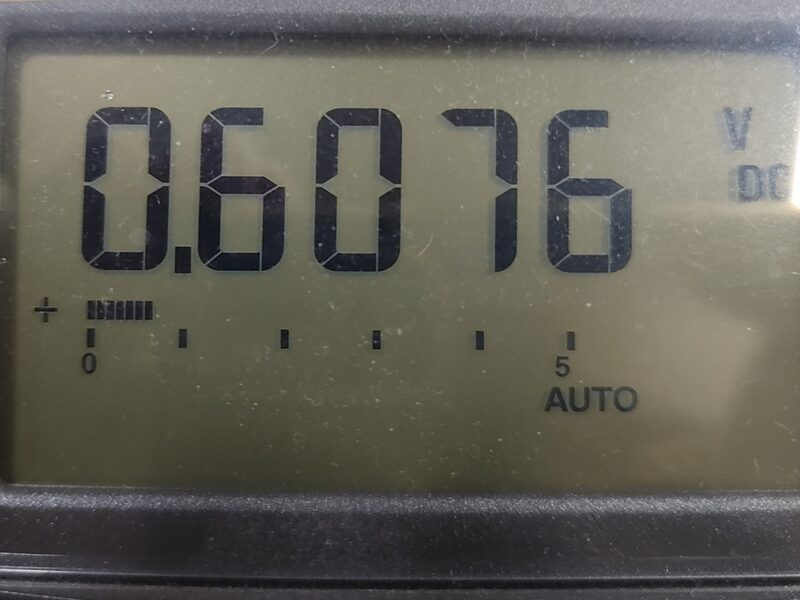

念の為にHV23Gと抵抗を直列接続して電圧を加えてHV23Gの順方向電圧を計測した。

写真 HV23Gと抵抗を直列接続して電圧を加えてHV23Gの順方向電圧を計測

その結果、だいたいどれも0.6Vくらいの順電圧を示した。

写真 HV23Gの順電圧計測結果はどれも0.6Vくらいに分布していた

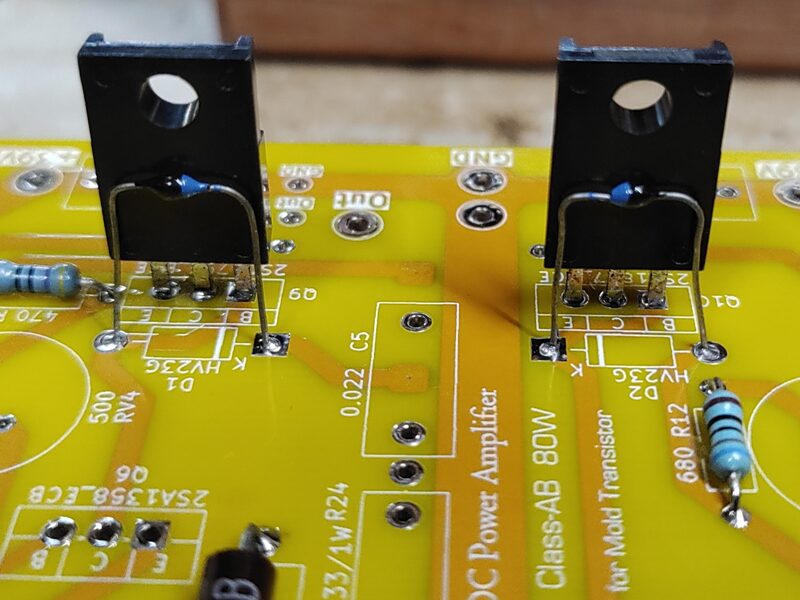

これらのHV23Gを下写真のように熱結合予定のモールド型トランジスタ裏側付近に半田付けした。

写真 HV23Gを熱結合する予定のモールド型トランジスタ背面付近に半田付けした

なので、事前にモールド型パワートランジスタの背面にシリコンバリスタを接着する場合には、シリコンバリスタの向きを同じにしてはいけない。

上写真のパワートランジスタの雑誌オリジナルと代替案の比較表は以下の通り。

| NPN | PNP | |

| オリジナル | 2SC1161(TO-66) | 2SA653(TO-66) |

| ワテ代替案 | 2SC4793(BCE) | 2SA1837(BCE) |

このコンプリトランジスタはSEPP出力段の手前にあるドライバー段に使われている。

雑誌オリジナルではTO-66型のメタルキャントランジスタ2SA653/2SC1161が使われているが、そんな古いやつは手持ちには無い。

ヤフオクを見てみたら出品されているのは見つかったが、本物かどうか怪しいし。昔は1個100円くらいだったトランジスタが1個1000円以上で取引されているなら、偽物を作ろうと思うやつが出てきても不思議ではない。

要するにTO-66型のトランジスタを探してきて文字を消して新たに印字すれば良いのだから。

と言う訳でこの部分にも東芝製のモールド型トランジスタ2SA1837(BCE)/2SC4793(BCE)を採用する。

なお、現状ではHV23Gとモールド型トランジスタは接着などはしていない。一般にはエポキシ系の2液混合接着剤を使って貼り合わせる人が多いが、ワテの場合はメンテナンス性を考慮して接着はしたくない。なので何か良い方法を検討中だ。

2SK30AGRペアで2N3954を代替する

2N3954は入手性も悪いし、ヤフオクで見付けたとしても数千円以上するので買わない。買えない。

ここは2SK30AGRペアで代替するのだ。

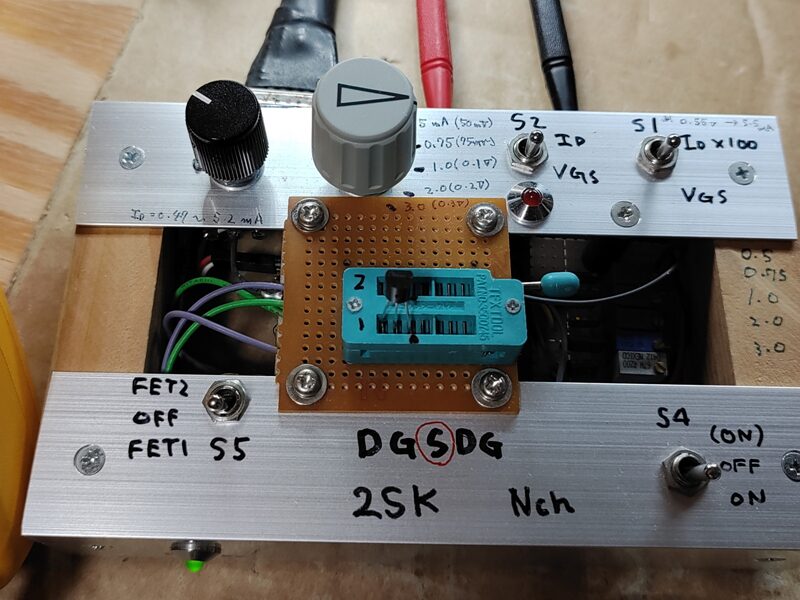

ワテ自作の「ぺるけ式FET & CRD選別冶具(改訂版)Nch用」を使って2SK30AGRから特性の近いものを四つ選別した。

写真 「ぺるけ式FET & CRD選別冶具(改訂版)Nch用」を使って2SK30AGRを選別中

まずはIDSSを計測した(下写真)。

写真 0.24Vと計測されるとIdss=2.4mAを意味する

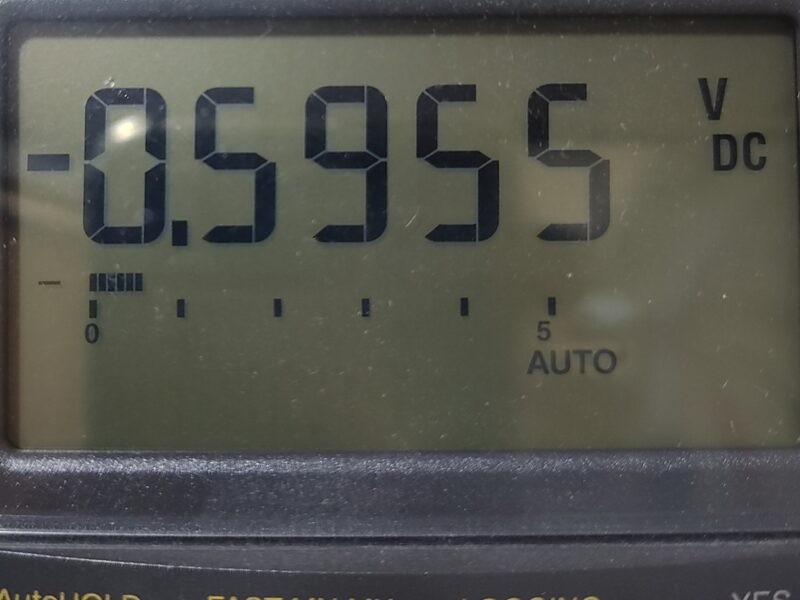

次にVDSを計測した(下写真)。

写真 VDSは0.59Vと計測された

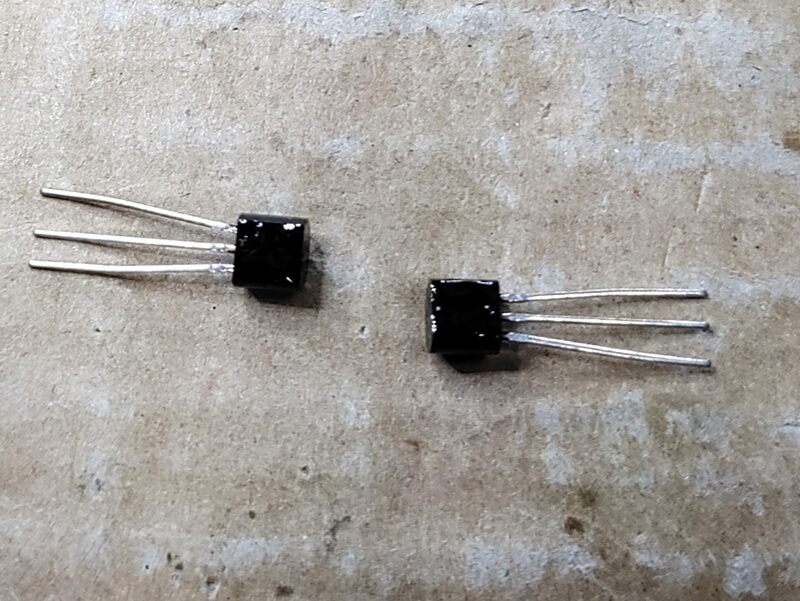

で、これくらいのIDSSとVDSを持つ四つの2SK30AGRが見つかったのでペアを組んだ。

下写真のように2液混合のエポキシ系接着剤を混ぜて貼り合わせる。

写真 二個の2SK30AGRの平坦な面にエポキシ系接着剤を塗布する

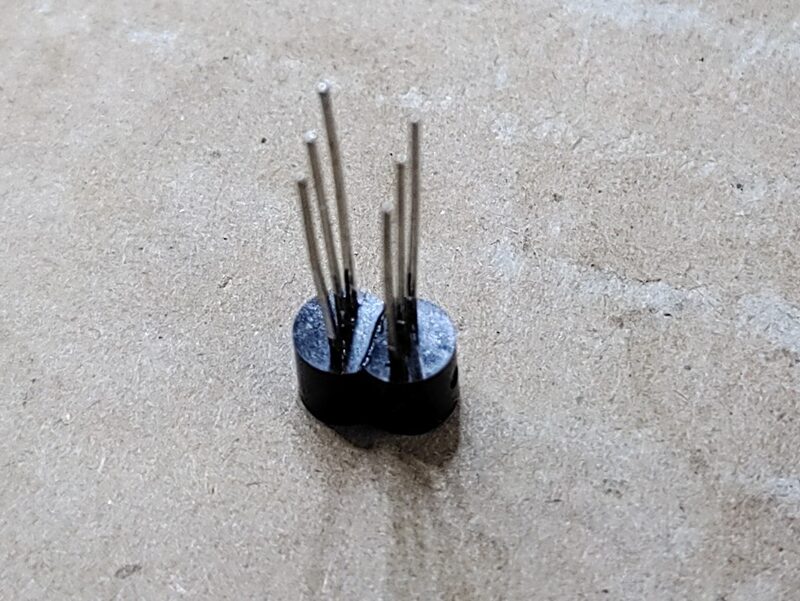

下写真のように頭を下にして互いに張り合わせるとやり易い。

写真 頭を下にして互いに張り合わせるとやり易い

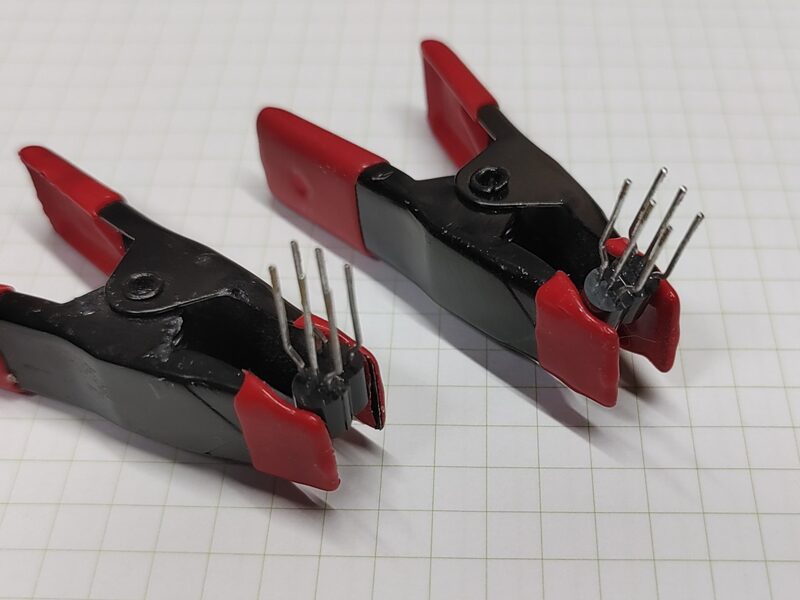

従来は下写真ようにクリップや洗濯バサミなどで挟んで固定していたのだが、上手くやらないとずれてしまう。

なので、上写真のように単に貼り合わせるだけのほうがずれる失敗を無くせるのでお勧めだ。

写真 エポキシ系接着剤で貼り合わせる時にクランプを使うとずれる失敗をしやすい

接着剤が固まるまで時間があるので、下写真のポテンショメータ50Ωを半田付けする。

写真 ポテンショメータ50Ωを半田付けする

アンプ回路の初段FETペア(2SK30AGR)のソースにはCOPALの80Ω+40Ω+80Ωと言う特殊な半固定抵抗が接続されている。40Ωが可動部分だ。

そんな特殊な半固定抵抗は入手不可能なので、75Ω+50Ω+75Ωで代替するのだ。

下写真のように50Ω半固定抵抗の三本足は専用基板に配置した3つのスルーホールにピッタリと嵌まっているのだ。

写真 専用基板なので半固定抵抗の三本足も寸分の狂いもなく挿し込める

このあと軽く半田付けしておいた。全部の部品を取り付けたら、本番の半田付けを一気にやる予定なのだ。

さて、先程エポキシ接着剤で貼り合わせた2SK30AGRペアを初段FETペアの場所に挿し込んだ(下写真)。

写真 エポキシ接着剤で貼り合わせた2SK30AGRペアを初段FETペアの場所に挿し込んだ

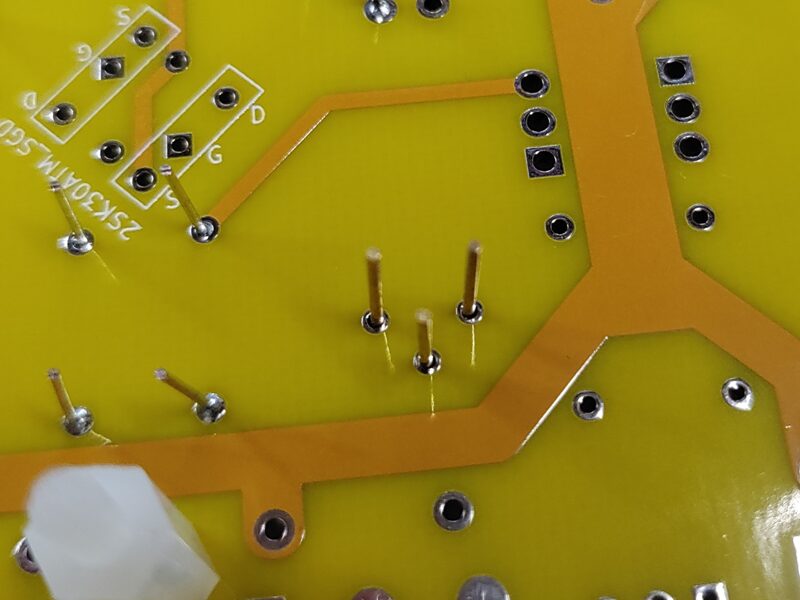

上写真のように2N3954の挿し込みスルーホールとは別に用意した2SK30AGR用の挿し込みスルーホールを使うと、2SK30AGRペアもいい感じで挿し込めているぞ。

下写真は半田面から見た2SK30AGRペアのリード線だ。

写真 半田面から見た2SK30AGRペアのリード線だ

どう!完璧な基板設計と言っても過言ではないぞ!

自画自賛だ。

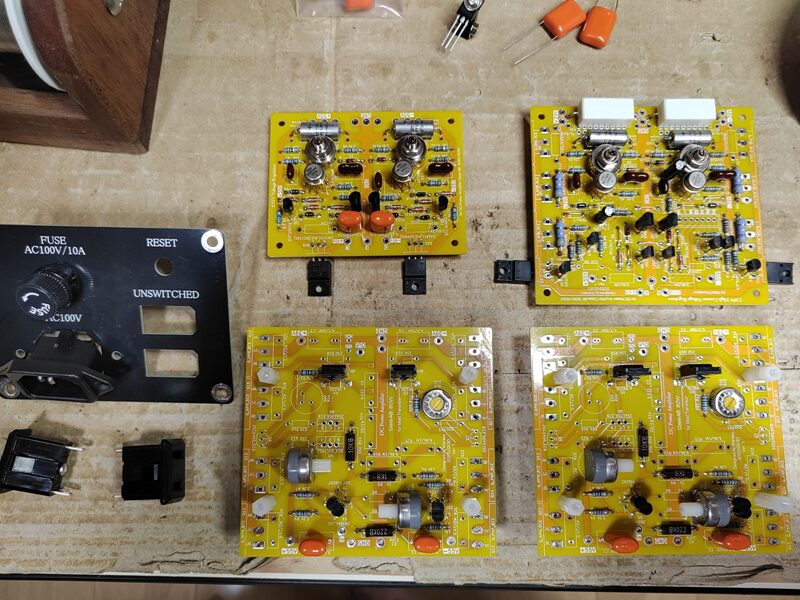

と言う訳で、下写真のように±55V安定化電源基板、±39V大電流安定化電源基板、AB級80Wパワーアンプ基板(2枚)の半田付けがほぼ完了した。

写真 ±55V安定化電源基板、±39V大電流安定化電源基板、AB級80Wパワーアンプ基板(2枚)の半田付けがほぼ完了

パワートランジスタや一部の抵抗(1Wや2W抵抗など)が手持ちに無かったので、秋月電子通商やマルツパーツさんに発注した。

0.25Wの金属皮膜抵抗ならE24系列の全145種類を自宅在庫で持っている人も多いと思う。ワテも全部では無いが良く使う0.25W金属皮膜抵抗はだいたい持っている。

一方、1W~5Wなどの抵抗は沢山買っても使い道が無いので必要な本数だけ買いたい。お勧めはマルツパーツさんだ。マルツパーツの場合、抵抗は一本単位で購入できるし一本20円前後なので割安感がある。

他の電子部品通販サイトだと、最低10本からしか発注できないとか、あるいは1本100円くらいの価格になっている事もある。

そう言う点でもマルツオンラインさんは良心的だ。

まとめ

今年の連休には車中泊の旅に出かける予定なので、AB級パワーアンプは連休までに完成させたい。

シャーシを含む全てを完成させるのは無理かもしれないが、最低でも基板ごとに動作確認は完了しておきたい。

当記事は、数十年前の雑誌に掲載されている金田式AB級80W+80W DCパワーアンプを製作する記事の第二回目だ。

PCBWayさんに発注していたプリント基板が到着したので手持ち部品を一気に半田付けした。

専用基板にミスがない限りは部品を挿し込んで半田付けするだけで完成する。

従来のワテはユニバーサル基板にスズメッキ線などで配線を引っ張って電子回路を組み立てていた。

でもどんなに慎重に作業してもユニバーサル基板の列を一つ間違えてしまうなんて言う失敗も多い。

最近ではワテは事前にKiCadで基板を入念に設計してからプリント基板製造メーカーさんに発注している。

その結果、電子工作の完成度や成功率が飛躍的に向上した。

この数年に渡り二十個以上の電子工作を行ったが、殆どが専用基板を用いて作っている。

それらの基板も致命的なミスが有ったものは一つもない。なので部品を半田付けするだけで目的の電子工作が完成するのだ。

小さなミスが有った基板もあるが、その場合には、回路を切断したりあるいは追加ワイヤーで回路を変更することでほぼ100%リカバリー出来ている。

と言う事で専用基板は素晴らしいので皆さんにもお勧めしたい。

一週間以内には注文している不足パーツが秋月電子やマルツパーツさんから届くので、連休前までに最低限動作確認は済ませる予定だ。

(続く)

コメント