パワーアンプを作ることにした。

表題の「金田式AB級80W+80W DCパワーアンプ」を製作するのだ。

特徴としては「オールモールドトランジスタ採用」だ。

一昨年末に完成した金田式DCパワーアンプA級15W+15W(モノラル2台)は、その後、ワテのオーディオ環境でメインのアンプとして活躍している。

このA級15Wアンプは安定性も良く、A級だけれど15Wなので発熱もそれほど大きくなく実用性もあり、かつ最も重要な音質も素直で癖のない良い音が鳴っていると思う。

今回製作するのはAB級80Wだ。

当記事ではAB級80W DCステレオパワーアンプ用に設計した専用基板の紹介と、PCBWayさんへプリント基板を発注するまでの過程を紹介したい。

では本題に入ろう。

なぜ今「金田式AB級80W+80W DCパワーアンプ」を製作するのか?

ワテの場合、オーディオ系の自作は時々やるのだが、今まで製作した作品と言えばぺるけ式や金田式のプリアンプ、ヘッドホンアンプ、ミニワッター、DACなどだ。全て半導体アンプだ。

作った作品の数はそんなには多く無い。

あまり沢山のアンプを作っても使わないのは勿体ないので、今回製作するAB級80Wはワテのオーディオ環境で活用する予定だ。

具体的にはA級15WとAB級80Wをアンプセレクターで切り替えて使い分ける予定だ。あるいは将来的には2Wayのマルチアンプシステムを構築する案もある。

多くの皆さんは、なぜ今頃「金田式AB級80W+80W DCパワーアンプ」などと言う何十年も前のアンプを製作するのか?と疑問に思っている人も多いだろう。

ワテは「MJ無線と実験」は滅多に買わないので、最新版の金田式アンプの事情は詳しくは知らない。

ワテが知っているのは、金田式と言えば最初はDCアンプとして有名になり、その後、乾電池を使った方式、完全対称と言う準コンプリメンタリーSEPPみたいな方式などが登場したのを知っている程度だ。

今回製作するAB級80Wはワテが学生時代に古本屋で買った「最新オーディオDCアンプ 金田明彦 誠文堂新光社」と言う古い本に掲載されている回路図を元に作る。

そのアンプの回路図はこのあと紹介するが、FET入力で差動二段の増幅回路にNPN・PNPのパワートランジスタによるSEPP回路と言う一般的によく見かける回路構成なので、電子回路初心者のワテにも馴染があるから分かりやすい。

さらに前回作成したA級15WはAB級80Wと回路構成も良く似ているし、安定化電源回路、大電流安定化電源回路、保護回路の構成も良く似ているのでA級15WのKiCad設計データを流用すれば設計も楽ちんだし。

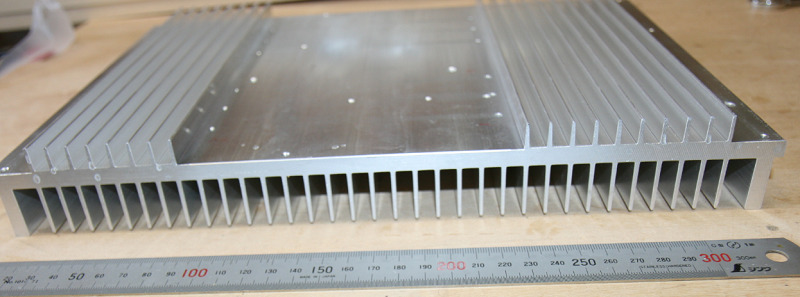

それと手持ちにある大型のアルミヒートシンクが大型パワーアンプに丁度良いサイズなのでそれを活用する事にしたのだ。

オールモールドトランジスタ採用

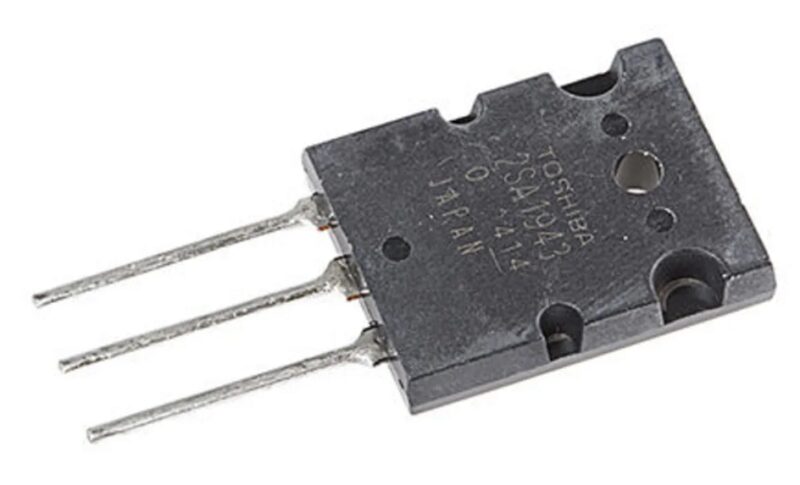

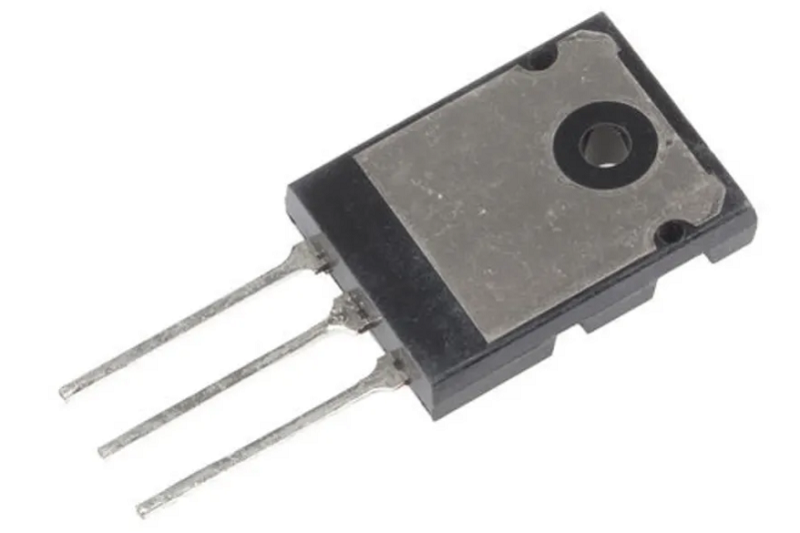

昔はTO-3型のパワートランジスタは良く見掛けたが、最近では黒いモールド型のパワートランジスタが主流だ。

|

|

|

|

写真 TO-3型パワートランジスタ、TO-3Pモールド型パワートランジスタの例

パワートランジスタはメタルキャンタイプのTO-3型を好むマニアな人がいることはワテも知っている。

ワテの場合、パーツにはあまりこだわりは無いので、今回は入手性の良いモールド型パワートランジスタを採用する。

具体的には電圧増幅段や出力段には以下のトランジスタを使う予定だ。

| 差動初段 | 差動2段目 | 電圧増幅段 | SEPPパワーTR | |

| 記事オリジナル |

2N3954_GDS Nch DUAL FET |

2SA607ペア (606のヒートシンク付き) |

2SA653 2SC1161 |

2SB541 2SD388 |

| ワテ採用 |

2SK30ATM_SGD ペア |

2SA1358ペア |

2SA1837 2SC4793 |

2SA1943 2SC5200 |

表 今回製作する金田式AB級80Wパワーアンプに使う代替トランジスタ候補

東芝製の2SA1943や2SC5200なんて秋月電子なら1個200円で買えるから、自作派には嬉しい。

このタイプのTO-3P型のモールド型パワートランジスタはアルミヒートシンクにネジ穴を開ければ簡単に固定出来るのも自作派には嬉しい。

一方、昔ながらのTO-3型メタルキャンパワートランジスタだと、ヒートシンクへの穴あけ作業が面倒だし。

さっそく回路図を描いてプリント基板を設計する。

KiCadで金田式AB級80W+80W専用プリント基板を設計する

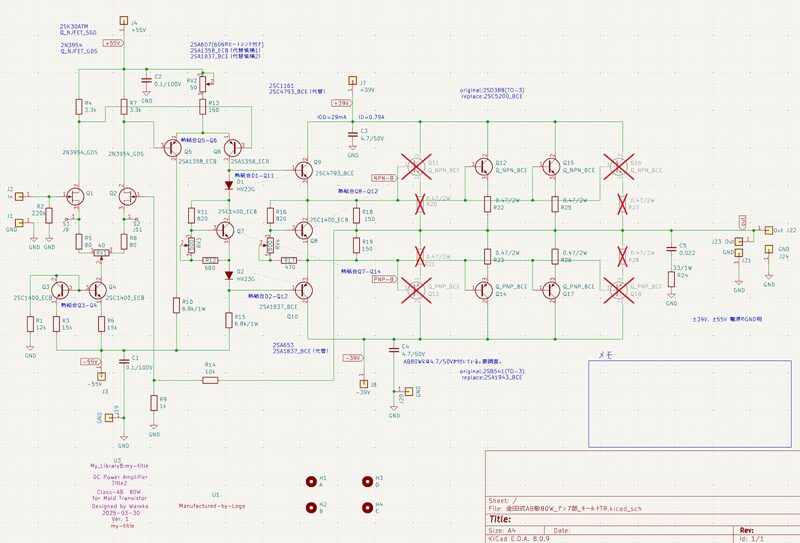

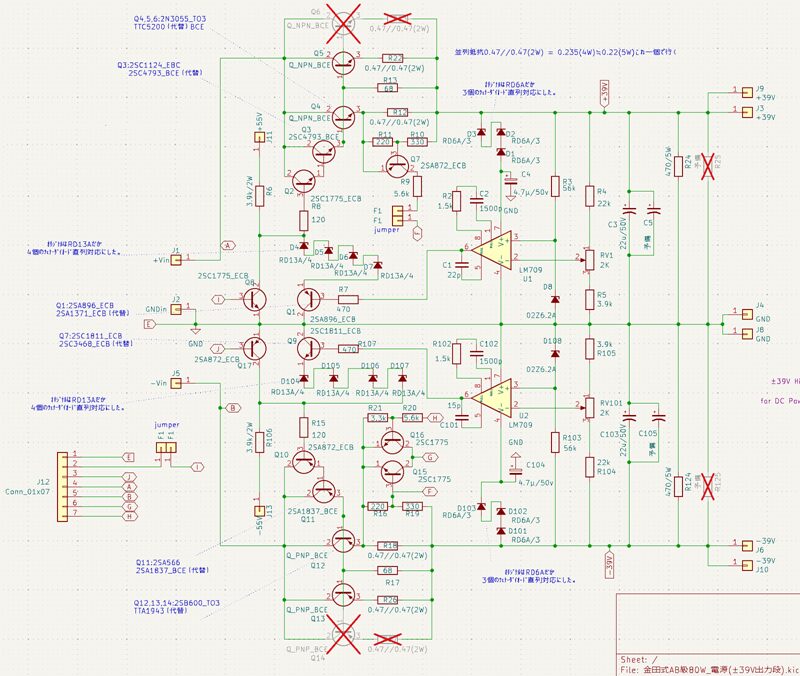

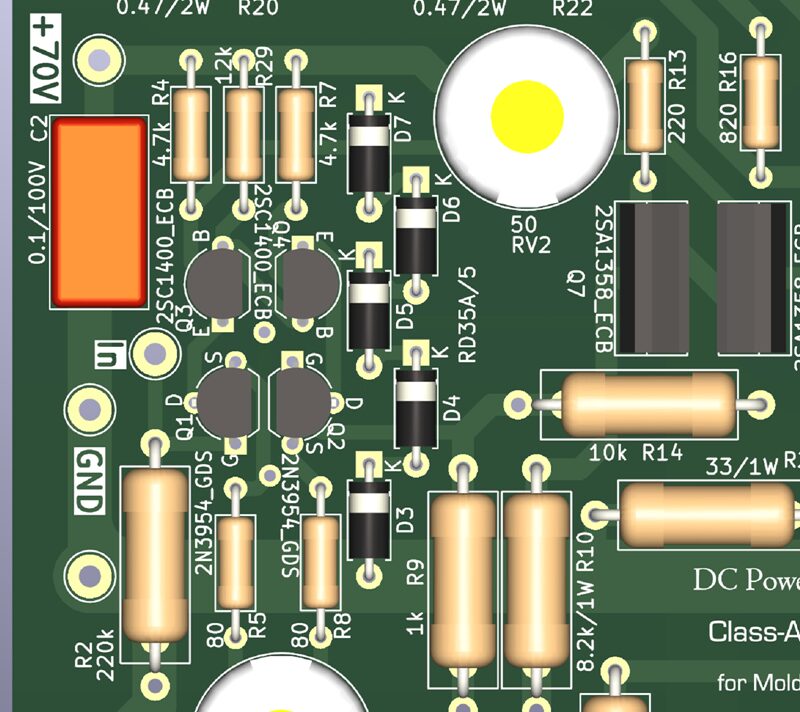

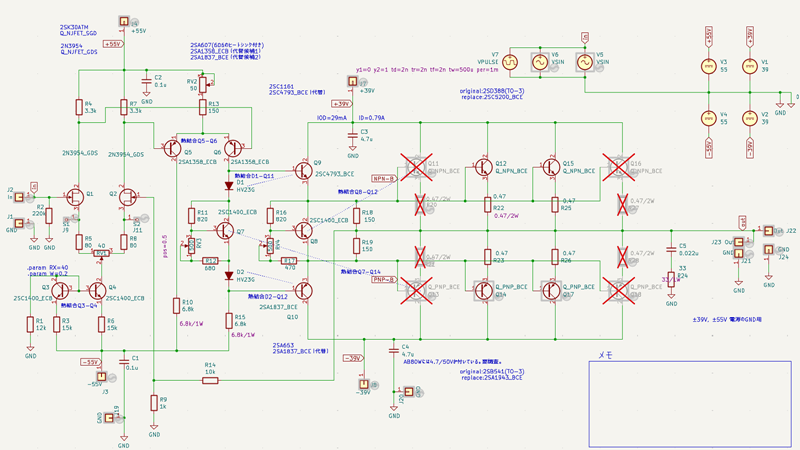

金田式AB級80W アンプ部(モールドTR版)

下図がKiCad8で描いた金田式AB級80Wアンプ部(モールドTR版)だ。

図 KiCad8で描いた金田式AB級80Wアンプ部(モールドTR版)

上図で出力段のパワートランジスタに赤色☓マークが付いているものがあるが、これは元々AB級180Wの回路図を元に描いたものなので、出力段はNPN・PNP各4個(合計8個)のパワートランジスタが描かれている。

一方、AB級80WはNPN・PNP各2個(合計4個)なので使わないトランジスタはプリント基板には「未実装」と言う属性をプロパティで与えているので赤色☓マークが付いている。エミッター抵抗0.47Ωも同様だ。

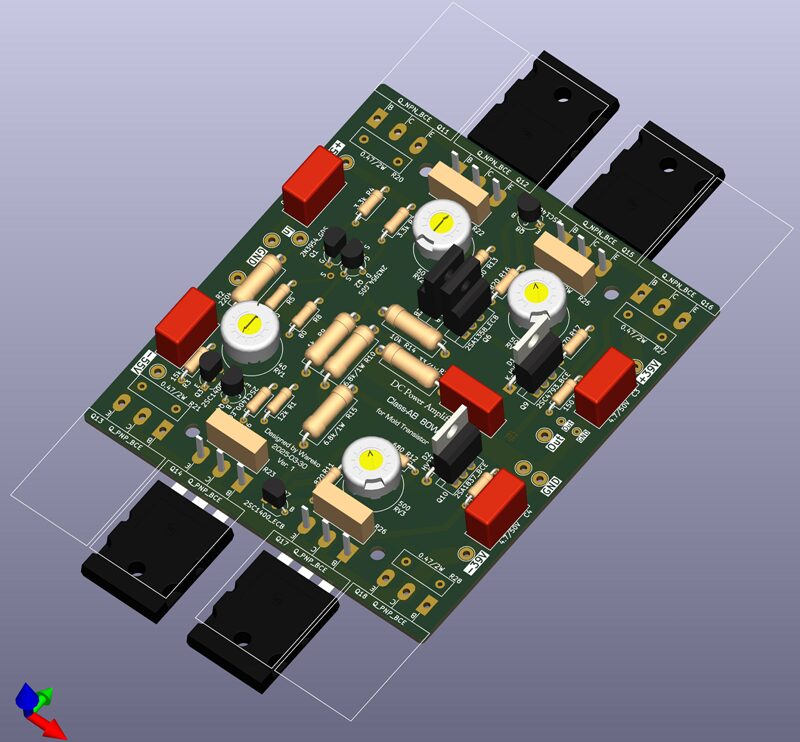

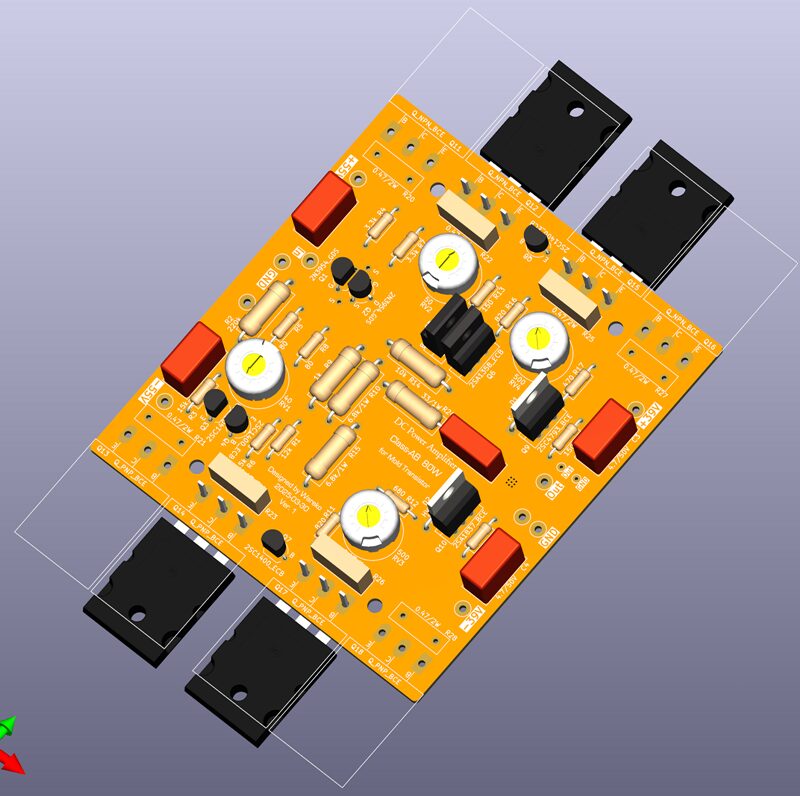

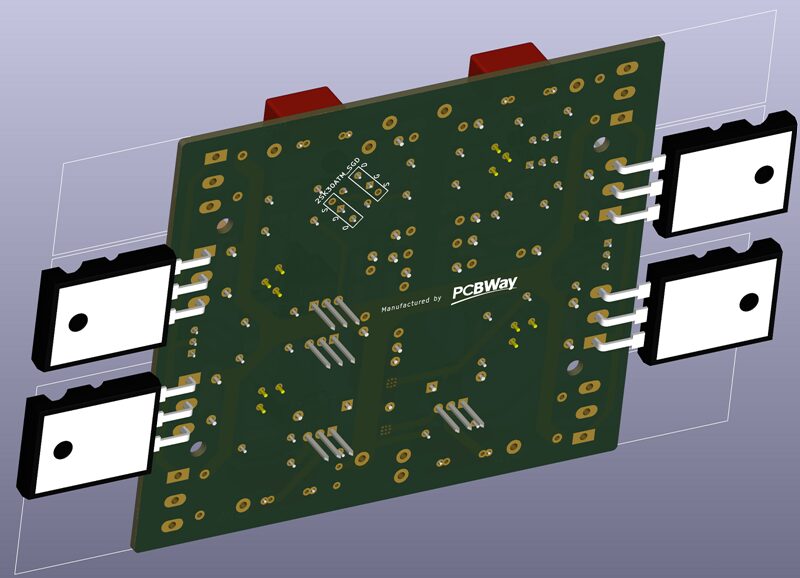

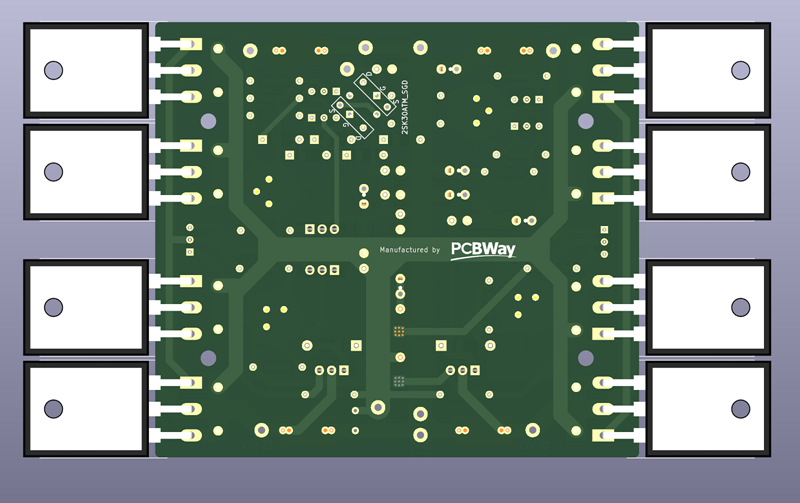

この回路図を元に設計したプリント基板の3DCGを以下に示す。

下図のプリント基板一枚で片チャンネルなので、ステレオアンプの場合には二枚の基板が必要になる。

設計時には部品が見易い緑色レジスト基板で描いているが、PCBWayさんに発注する時には黄色レジストにする予定だ。

|

|

|

図 AB級80W DCパワーアンプ 緑色レジスト案 |

図 AB級80W DCパワーアンプ 黄色レジスト案 |

上図において、パワートランジスタは片側に2個しか実装していないが、最大4個実装出来る。なのでAB級120Wなら片側3個なのでこの基板で対応可能だ。

AB級180Wは片側4個のパワートランジスタだが、AB級180Wでは差動初段の2N3954の上にカスコード接続のトランジスタ2SC1400_ECBが配置されているので、上図の基板ではそれに対応していない。

なので、実は最初にAB級180Wの回路図でプリント基板を設計して、それを改造してこのAB級80W基板を設計した。AB級180Wは今回は作らないがプリント基板だけは発注しておく予定だ。将来気が向いたら作るかも知れないので。

ちなみに出力パワートランジスタの特性を代替候補と比較してみた。

|

代替候補 |

オリジナル |

|||||

| 項目 | 記号 |

2SA1943 東芝 |

2SC5200 東芝 |

2SB541 日本電気 |

2SD388 日本電気 |

単位 |

| コレクタ・ベース電圧 | VCBO | -230 | 230 | -110 | 150 | V |

| コレクタ・エミッタ電圧 | VCEO | -230 | 230 | -100 | 100 | V |

| エミッタ・ベース電圧 | VEBO | -5 | 5 | -6.0 | -7.0 | V |

| コレクタ電流 | IC | -15 | 15 | -8.0 | 8.0 | A |

| 許容コレクタ損失 | PC | 150 | 150 | 80 | 80 | W |

表 パワートランジスタの特性比較(代替候補:東芝製、オリジナル:日本電気製)

| 2SB541/2SD388 |

三重拡散メサ型シリコントランジスタ 実効出力40~50W Hi-Fiアンプの出力用コンプリメンタリパワートランジスタ |

| 2SA1943/2SC5200 |

シリコンPNP三重拡散形 100 W ハイファイオーディオアンプ出力段に最適 |

表 パワートランジスタの特性比較2(代替候補:東芝製、オリジナル:日本電気製)

これらの表を見る限り、最新の東芝製パワートランジスタ2SA1943/2SC5200は、数十年前の日本電気製2SB541/2SD388と比較してコレクタ電流もコレクタ損失も倍くらいある。

なので、AB級80Wなら出力段はNPN・PNP各2個(合計4個)ではなくNPN・PNP各1個(合計2個)で行けるかも知れない。もちろん放熱には十分注意を払う必要があるが。

もしNPN・PNP各4個(合計8個)も使えば、AB級180WどころかAB級360Wくらい行けるかも知れないが、そんな巨大出力パワーアンプはワテの狭い家では無用だが。

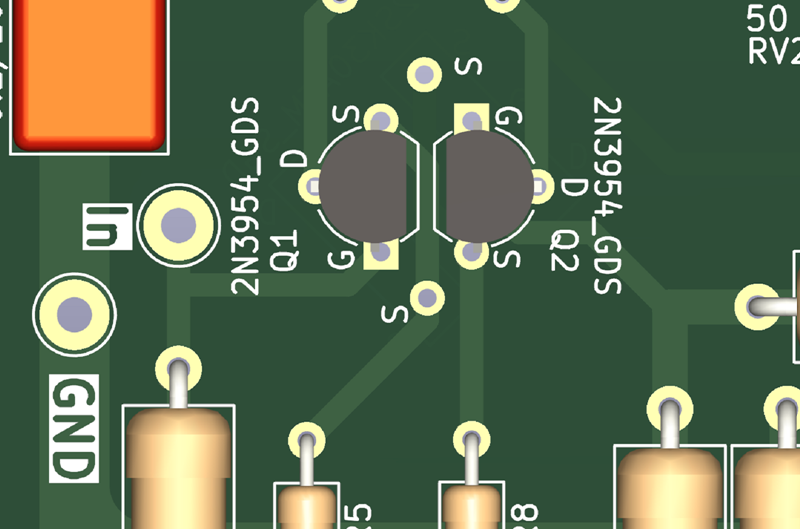

2N3954_GDSは手持ちに無いので2SK30ATM_SGDで代替する

差動二段の増幅回路の初段には2N3954_GDSが使われているが、そんな古いNch-FETは持っていないので手持ちにある2SK30ATM_SGDで代替する。

両者は三本足の並びが違うので、どちらのFETでも基板に差し込めるように工夫した。

図 基本は2N3954_GDSの部品配置になっている

上図のように基本は2N3954_GDSの部品配置になっているが、斜め45度の配置になっているS-G-Dのスルーホールを使えば2SK30ATM_SGDを挿すことが出来る。

図 2SK30ATM_SGDを挿すことも出来るように工夫した

細かい事にこだわるワテである。

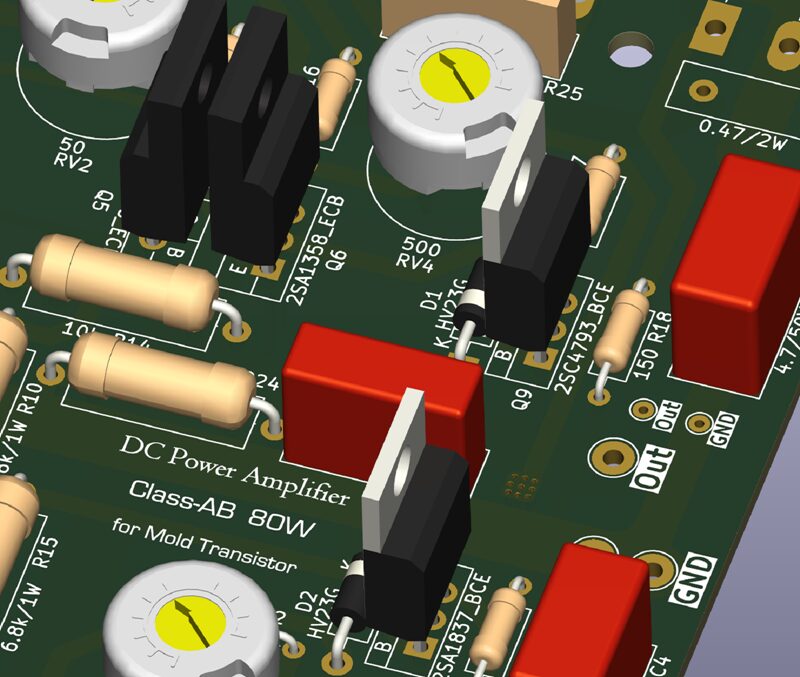

下図は2SA1358_ECBペア(差動二段目、2SA607ペアがオリジナル)や、バイアス回路に用いられているHV23Gと言う2個のシリコンバリスタ(D1、D2)とそれらを熱結合する2SC1837_BCE/2SC4793_BCEの辺りの拡大図だ。

下図でD1、D2は基板に密着しているが、実際に製作する時には隣にあるトランジスタの背面に接着剤などで貼り付けて熱結合する。

写真 トランジスタやダイオードを熱結合し易いように部品配置を工夫した

抵抗は0.25Wの一般的なリード型金属皮膜抵抗をハンダ付け出来るようにランド間隔は10.16mm(2.54mmピッチ x 4)にしている。

NFB抵抗や1Wの大型抵抗を取り付ける部分は、スケルトン抵抗などが使えるようにランド間隔は10.16mmだけでなく16.51mmのランドも追加している。

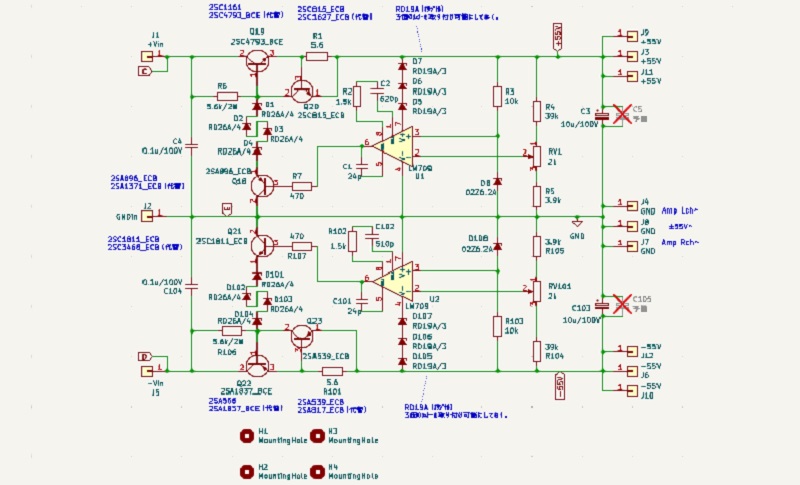

金田式AB級80W ±55V安定化電源回路

下図は金田式AB級80Wの±55V電圧増幅段に使う安定化電源回路だ。

オペアンプは709と言う古いやつを使う。手持ちに数個有ったと思うのでそれを使う予定だ。

図 金田式AB級80W用 ±55V安定化電源回路

上図において、ツェナーダイオードが沢山あるのを不思議に思った人がいるかも知れない。

雑誌記事のオリジナルでは

RD13Ax2直列(=RD26A) RD19A

が使われているのだが、ワテの手持ちには6V~9V程度のツェナー電圧を持つツェナーダイオードが沢山ある。

なので、それらを活用するために4直列(=RD26A)あるいは3直列(=RD19A)で目的の電圧に出来るようにしたのだ。

下図が金田式AB級80W用±55V安定化電源回路の専用基板だ。

図 金田式AB級80W用 ±55V安定化電源回路用の専用基板

上図に於いて、出力部分には手持ちにあるチューブラータイプのタンタルコンデンサを取り付ける予定だ。ただしタンタルコンデンサは入手性が悪いので、普通の円筒形の電解コンデンサを取り付けられるように、スルーホールを沢山開けてユニバーサル基板のような形状にしている。

このようにしておけば、手持ちの電解コンデンサを有効活用できるからだ。

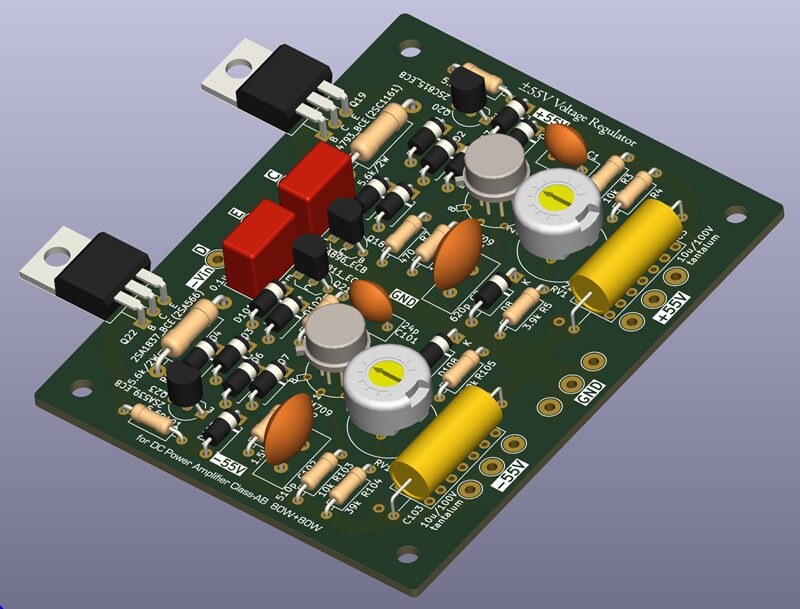

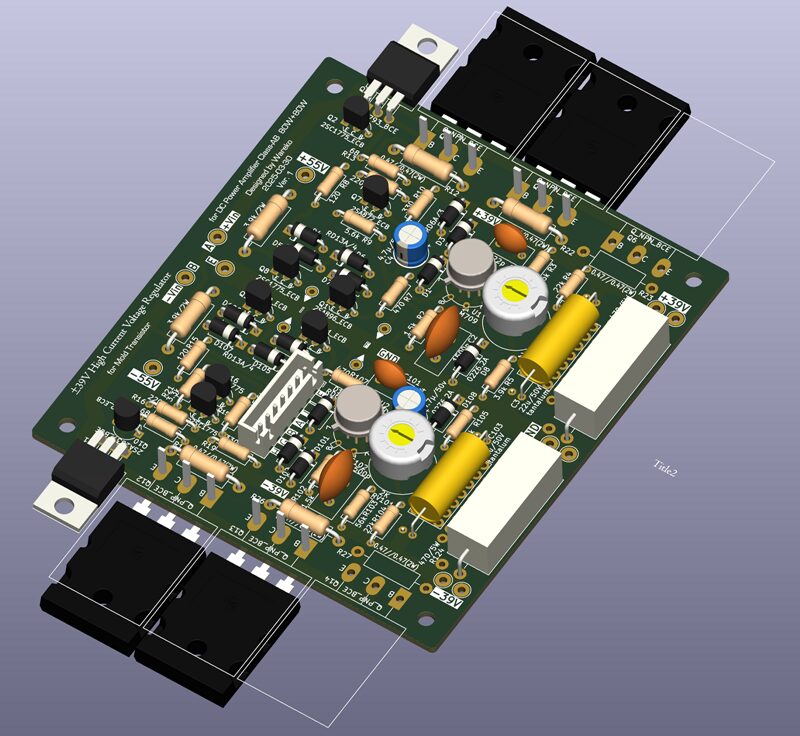

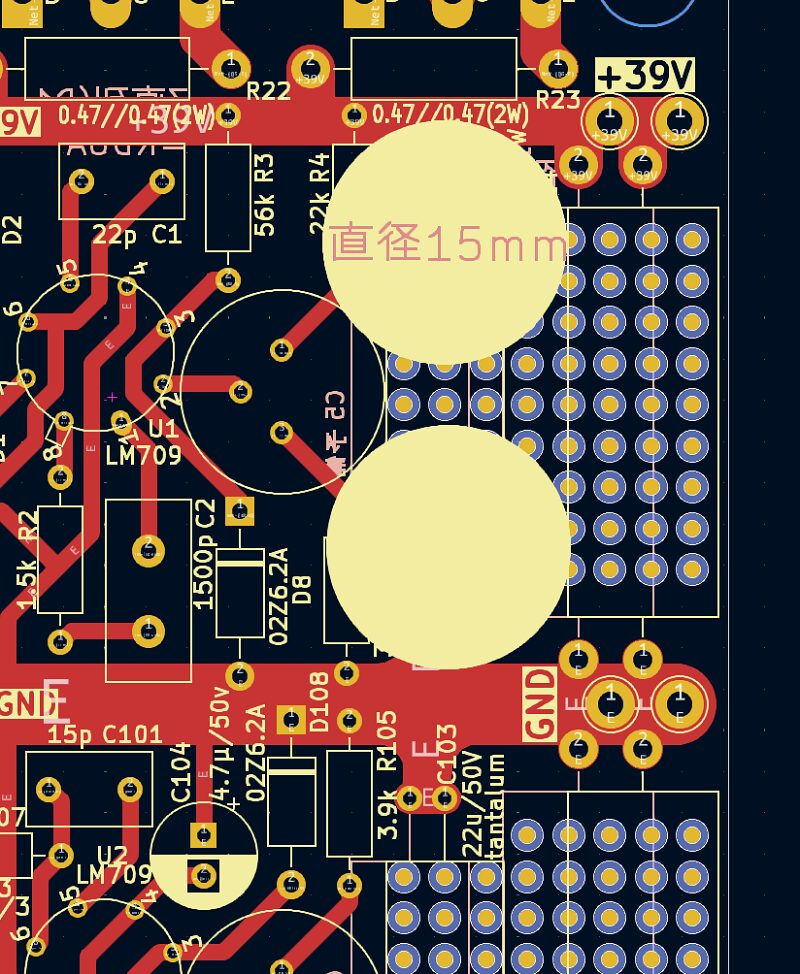

金田式AB級80W ±39V大電流安定化電源回路

下図は金田式AB級80W用の±39V大電流安定化電源回路だ。

図 金田式AB級80W用 ±39V大電流安定化電源回路

上図の電源回路も以前に製作したA級15W用の大電流安定化電源回路と基本構成は同じなので、そのKiCadデータを流用して作成したので、作業時間をかなり短縮する事が出来た。

この回路図でもツェナーダイオードの部分は3個あるいは4個の直列接続が可能にしている。

三段ダーリントンの三段目のパワートランジスタは、AB級80Wアンプの場合には2個で良いのだが、必要なら最大で3個取り付けられるようにしている(下図)。

図 金田式AB級80W用 ±39V大電流安定化電源回路用の専用基板(KiCadで設計)

雑誌オリジナル回路ではこの大電流安定化電源回路には、スピーカー保護回路(7400ロジックIC採用)も搭載されているのだが、ワテの場合はスピーカー保護回路は別基板に分離した。

なので、上図の7Pコネクタはそのスピーカー保護回路基板と接続するためのコネクタだ。具体的にはJST(日本圧着端子製造)の基板用コネクタXHP-7を想定しているが、2.54mmピッチの7Pコネクタなら何でも良い。あるいは電線を直接ハンダ付けしても良い。

この大電流安定化電源基板も、雑誌オリジナル回路ではチューブラー型のタンタルコンデンサが使われているが、そんなパーツは入手性が悪い。

なので、下図のようにタンタルコンデンサー取り付け箇所は部分的にユニバーサル基板化しているので、必要に応じて円筒形の電解コンデンサを1~3個くらいは並列接続で配置する事が出来る。

図 大電流安定化電源基板に電解コンデンサを2個搭載する例

A級15Wパワーアンプ製作後に気付いた各種の工夫を今回のAB級80Wパワーアンプ設計作業で採用したのだ。

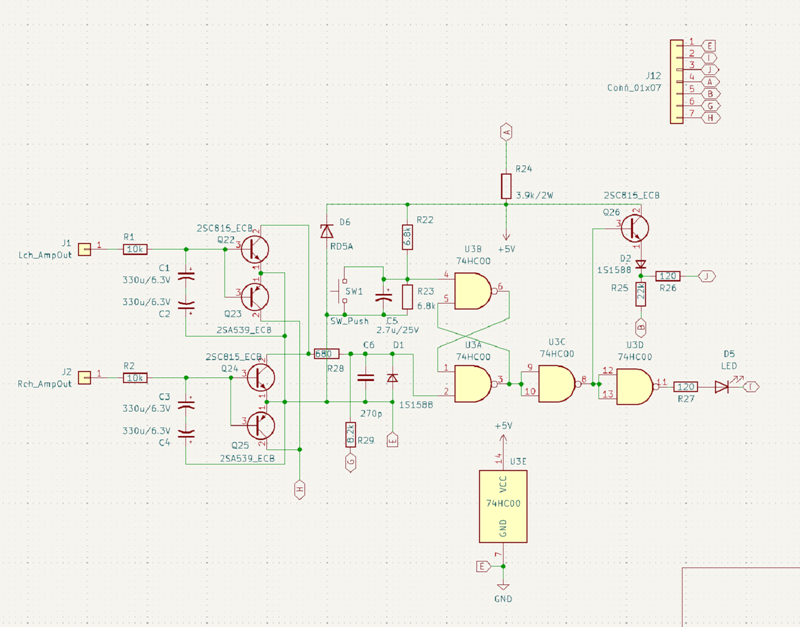

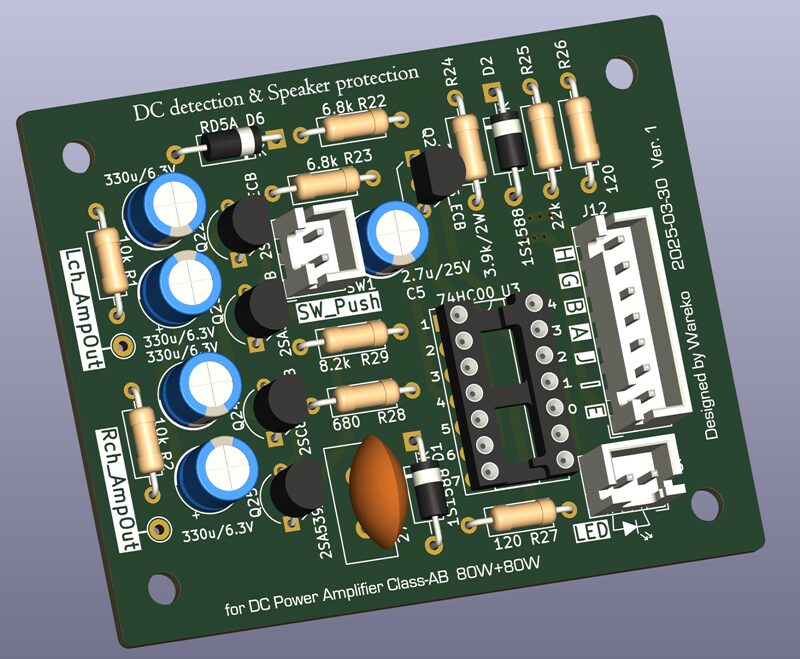

金田式AB級80W DC検出&スピーカー保護回路

下図は金田式AB級80W用のDC検出&スピーカー保護回路だ。

図 金田式AB級80W用のDC検出&スピーカー保護回路

この回路はA級15WやAB級180Wなどとも、確か抵抗やコンデンサのパラメータも全く同じだったと思うが、下図のようにAB級80W+80Wアンプ用の専用基板として設計した。

図 金田式AB級80W用のDC検出&スピーカー保護回路専用基板

ここまでで紹介した四種類の専用基板、

- 金田式AB級80W アンプ部(モールドTR版)x 2枚

- 金田式AB級80W ±55V安定化電源回路

- 金田式AB級80W ±39V大電流安定化電源回路

- 金田式AB級80W DC検出&スピーカー保護回路

を使えば、あとは部品を半田付けするだけでパワーアンプが完成するのだ。

設計ミスが無ければだが。

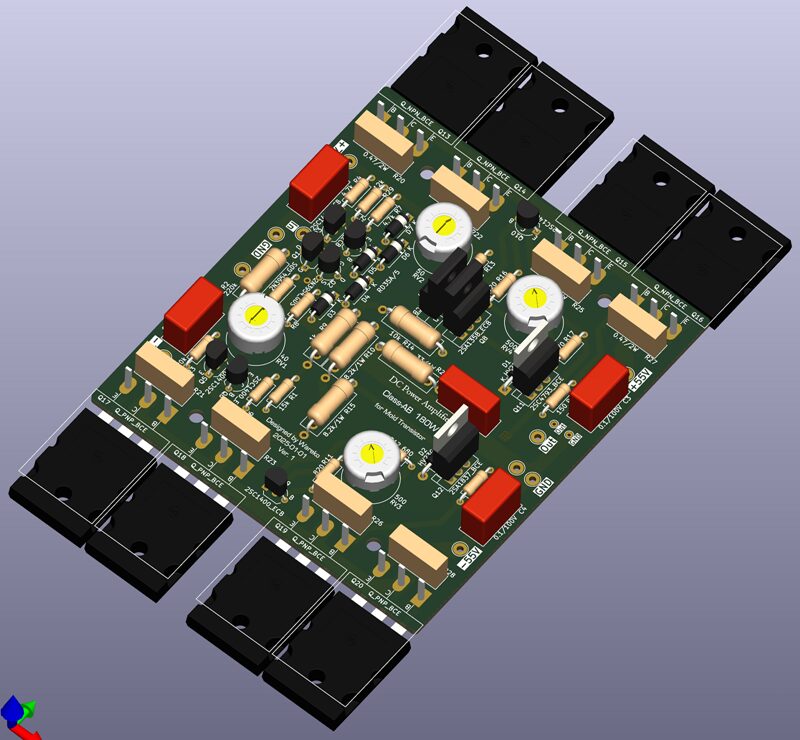

金田式AB級180W+180W DCパワーアンプも設計する

下図が金田式AB級180W DCパワーアンプ専用基板だ。

A級15W用に設計したKiCadデータを流用して、最初に設計したのがこのAB級180Wアンプ基板だ。

図 金田式AB級180W DCパワーアンプ専用基板(片チャンネル)

上図のように先ほど紹介したAB級80W基板と殆ど同じ構成だが、初段FET(2N3954_GDS)の上にカスコード接続のトランジスタ2SC1400_ECBが配置されているので、その部分が異なる。

下図にその初段FETとカスコード接続トランジスタの周りの拡大図を示す。

図 初段FET(2N3954_GDS)とカスコード接続トランジスタ(2SC1400_ECB)付近

この場合も2N3954_GDSの代わりに2個の2SK30ATM_SGDで代替できるように、パッドを追加している(下図)。

図 初段2N3954_GDSの代替2SK30ATM_SGD取り付けパッド

上図のように8個のパワートランジスタは最短距離でプリント基板に配線されているので、安定性の良いパワーアンプが完成する事が期待できる。

ヤフオクなどで見掛ける古い金田式パワーアンプの製作例を見ると、大型のシャーシに沢山のアルミヒートシンクが林立していて、そこにTO-3型パワートランジスタが多数取り付けられている。

アンプの制御基板からそれらのパワートランジスタまでは20cmから40cmくらいの長い電線で配線する必要があるが、そんな配線のパワーアンプを安定動作させるのは名人芸が必要だと思う。

さらにバイアス回路のトランジスタやシリコンバリスタダイオードを出力段のパワートランジスタと熱結合する為に、同じように長い電線で配線する必要があるが、ワテの場合はそれらのパーツも最短距離で配線出来るようにプリント基板を設計した。

なので、基板設計ミスが無ければ安定性の良いパワーアンプになると期待している。

仮に発振などのトラブルが発生しても、長い電線の引き回しによる発振では無いと思うので、電子回路初心者のワテでも自力で解決出来ると思う。

なお、2SC1400_ECBなどの古いトランジスタは手持ちに無いので特性の似たトランジスタで代替する予定だ。

手持ちには2SC1775Aならあるので、それを使おうかな。2SC1775Aもかなり古いトランジスタだが。あるいは割と新しい東芝の2SC2240でも良いが。これも手持ちに何個かあるはずだ。

| 項目 | 記号 |

2SC1815 [ECB] 東芝 |

2SC2240 [ECB] 東芝 |

2SC1400 [ECB] NEC |

2SC1775 [ECB] 日立 |

2SC1775A [ECB] 日立 |

単位 |

| コレクタ・ベース電圧 | VCBO | 60 | 120 | 100 | 90 | 120 | V |

| コレクタ・エミッタ電圧 | VCEO | 50 | 120 | 80 | 90 | 120 | V |

| エミッタ・ベース電圧 | VEBO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | V |

| コレクタ電流 | IC | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | mA |

| 許容コレクタ損失 | PC | 400 | 300 | 250 | 300 | 300 | mW |

表 2SC1400の代替候補

ワテがトランジスタの代替品を捜す場合には、上表の五つの項目が大体同じくらいなら良いかなあと言う素人丸出しの判定をしている。それで大丈夫だ、電子工作は動けばいいんだ。

金田式AB級80W+80W DCパワーアンプのシャーシ設計

さてパワーアンプの製作で労力を要するのがシャーシの加工だ。

その点に関しても、今回は作業がやり易いように各種の工夫をした。

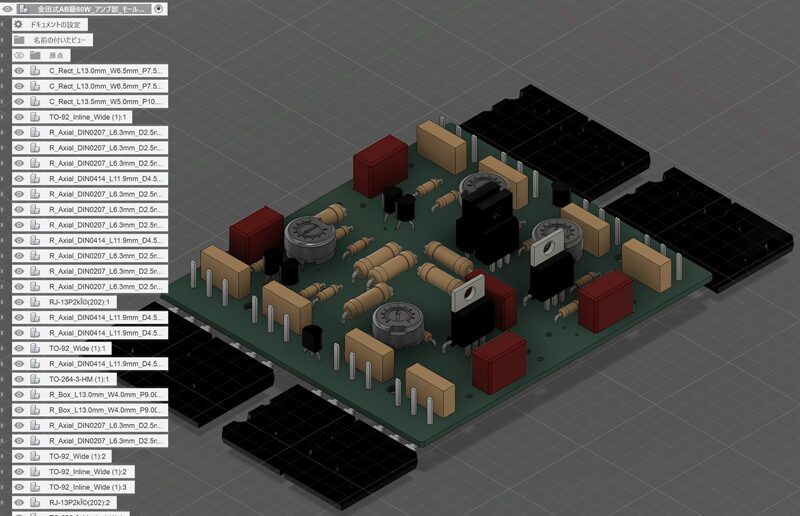

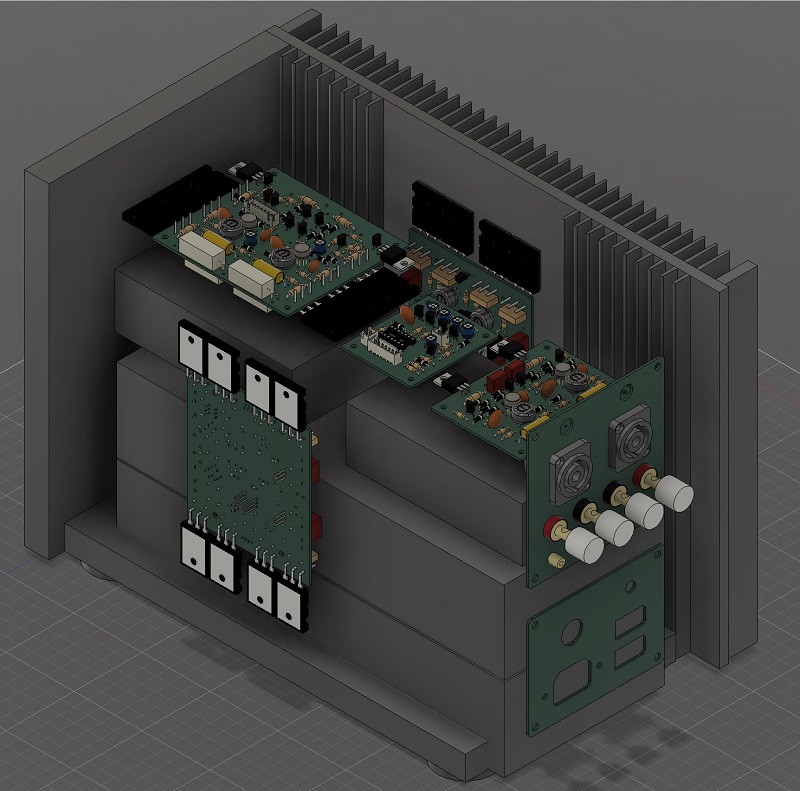

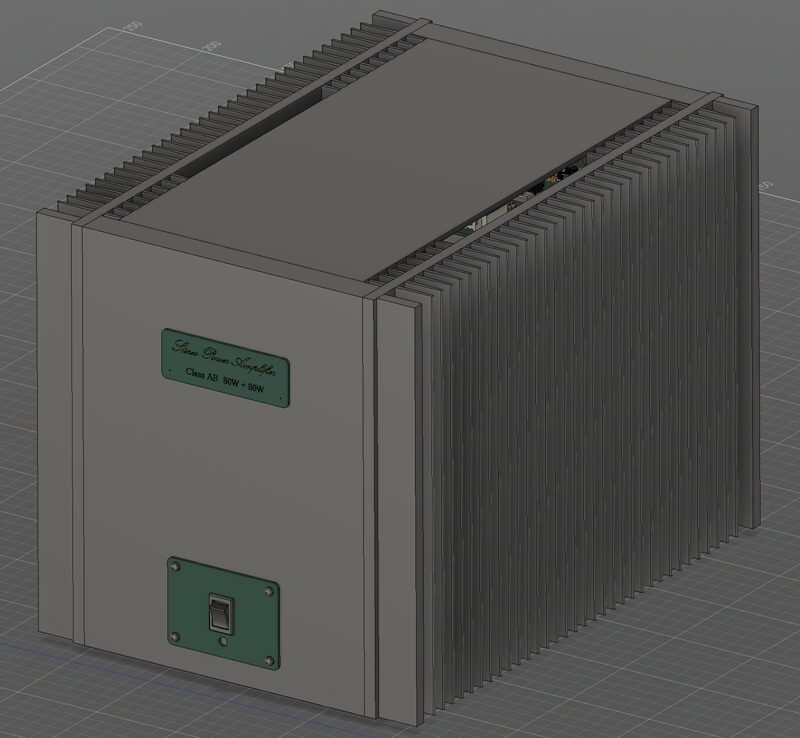

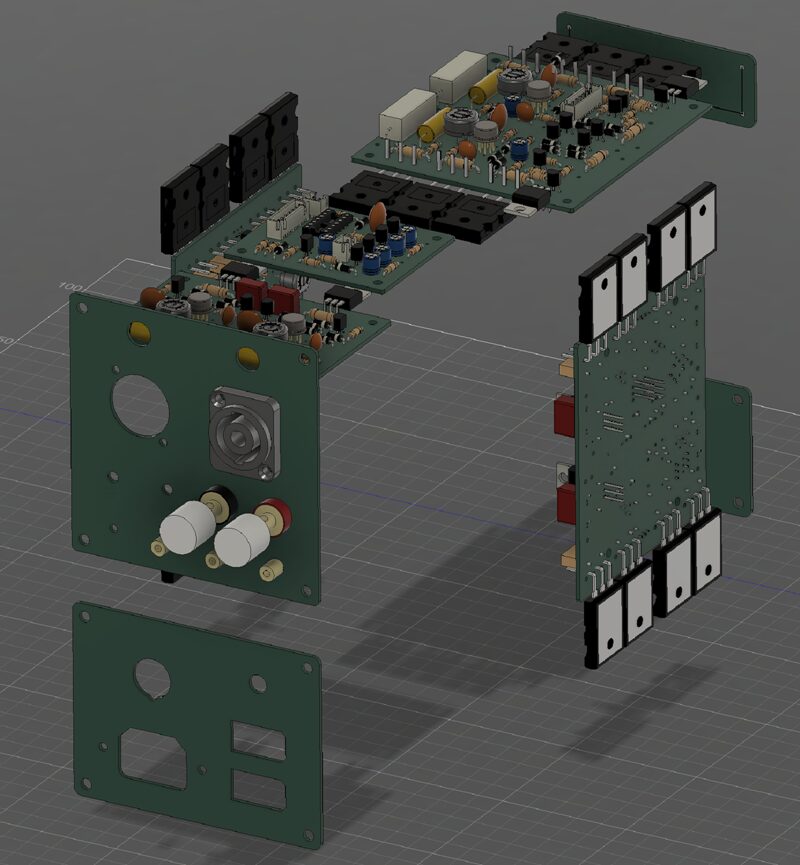

まずはFusion360で設計したシャーシの完成予定図を紹介しよう。

図 金田式AB級80W+80W DCパワーアンプのシャーシ完成予定図

どう!

なかなか迫力があるアンプでしょ。

下写真に写っている大型アルミヒートシンクを二枚使ってシャーシの側面にするのだ。

写真 大型アルミヒートシンクを二枚使ってシャーシの側面にする

この大型アルミヒートシンクを使って自作した電子負荷の製作記事はこちら⤵️

KiCadで設計した基板データは、STEP形式でエクスポートしてFusion360に読み込めば下図のようにいい感じでデータを受け渡しする事が出来る。

図 KiCadの基板データをSTEP形式でエクスポートしてFusion360に読み込んだ

上図のように色情報も漏れなく受け渡し出来ているようなので、非常に優秀だ。

ワテの経験だとCADデータってのは異なるCAD間でデータ転送すると必ず何かが化けると言うくらいに問題が多いと思っていたのだが、最近は改良されているようだ。

下図は内部の様子だ。

図 金田式AB級80W+80W DCパワーアンプのシャーシ内部の様子

まず、上図において大きな長方形の物体が2個、小型の長方形の物体が2個あるが、それらはスイッチング電源だ。

ジャンク屋で入手した48V(6.3A)のAC-DCコンバーターが2台あるので、それを使って±48V(6.3A)電源として使い、金田式AB級80W ±39V大電流安定化電源回路の入力とする。

雑誌オリジナル記事だと、タムラPR-7106Sと言う大型のトロイダルトランスが使われている。

0-60V(0.2A) x 2回路 ブリッジ整流すると√2を掛けて 約±85V

オリジナル記事だと±63Vが±39V大電流安定化電源回路の入力なので、ワテが予定している±48V入力だと、かなり電圧が低い。

スイッチング電源はポテンショメーターを回すと出力は±15%くらい可変出来るので、48Vの最大15%増しにすれば55Vになる。これでもまだ±63Vには届かないが±55V有れば大丈夫だろう。

一方、電圧増幅段は小型のAC-DCコンバーター 24Vを2台使って、±55Vに直列接続して電圧を嵩上げすれば±79Vが得られるのでそれを±55V安定化電源回路の入力にする作戦だ。

と言う事で、今回製作する金田式アンプは

オールスイッチング電源採用

と言う恐らく世界初の仕様になる。

2枚のアルミヒートシンク以外の部分は全て木材で作成する予定だ。

具体的には天板、底板、前面、背面の四面全て、15mm程度の厚みの集成材を使う予定だ。

図 金田式AB級80W+80W DCパワーアンプのシャーシ完成予定図

前面パネルや背面パネルにもプリント基板を使ったパーツを取り付ける。

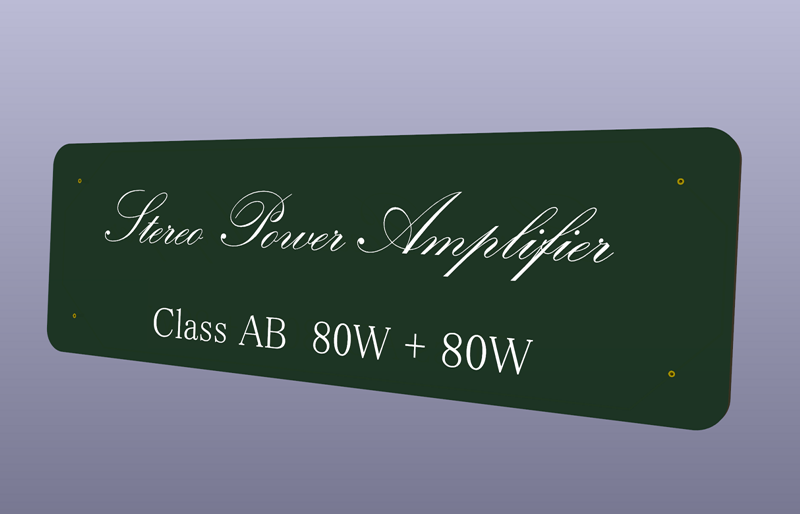

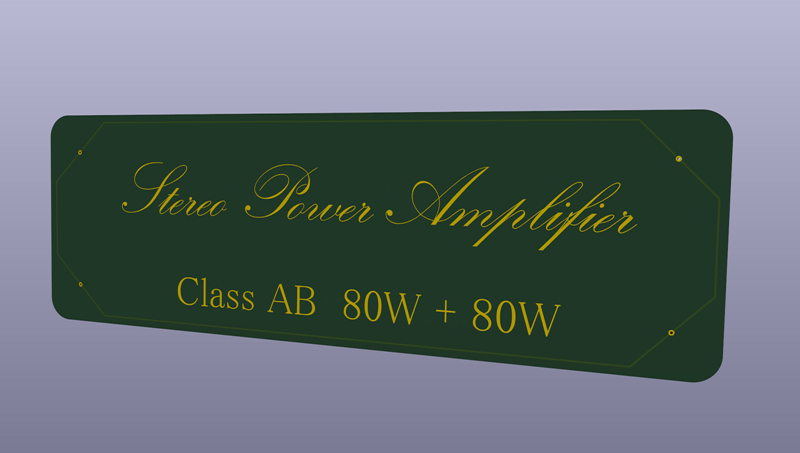

下図は、前面パネルに貼り付ける予定の銘板だ。

|

|

図 前面パネルに貼り付ける予定の銘板

金田式アンプの雰囲気を出すためにフォントも似せてみた。

表面は黒色レジストに白色シルク文字でPCBWayさんへ発注する予定だ。裏面は黒色レジストに有鉛半田メッキで文字を描いてみた。基板が完成したら実物を見てどちらかの文字を採用する予定だ。

下図は全部で9枚のプリント基板で構成される様子を示す。

図 9枚のプリント基板を使って金田式AB級80W+80W DCパワーアンプを製作する

上図において、二枚のパワーアンプ基板は側板のアルミヒートシンクに固定するが、±39V大電流安定化電源基板に取り付けているパワートランジスタはヒートシンクに取り付けていない。

この部分は現物合わせで薄くて面積の大きなアルミ板などをヒートシンクに採用して組み込む予定だ。

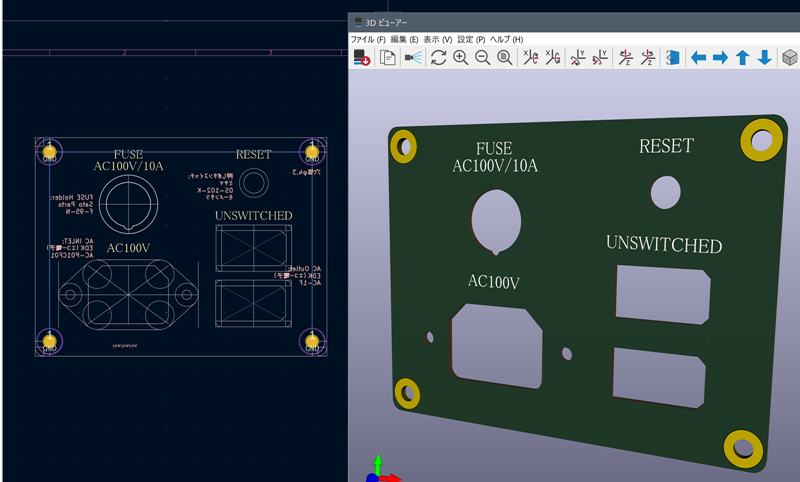

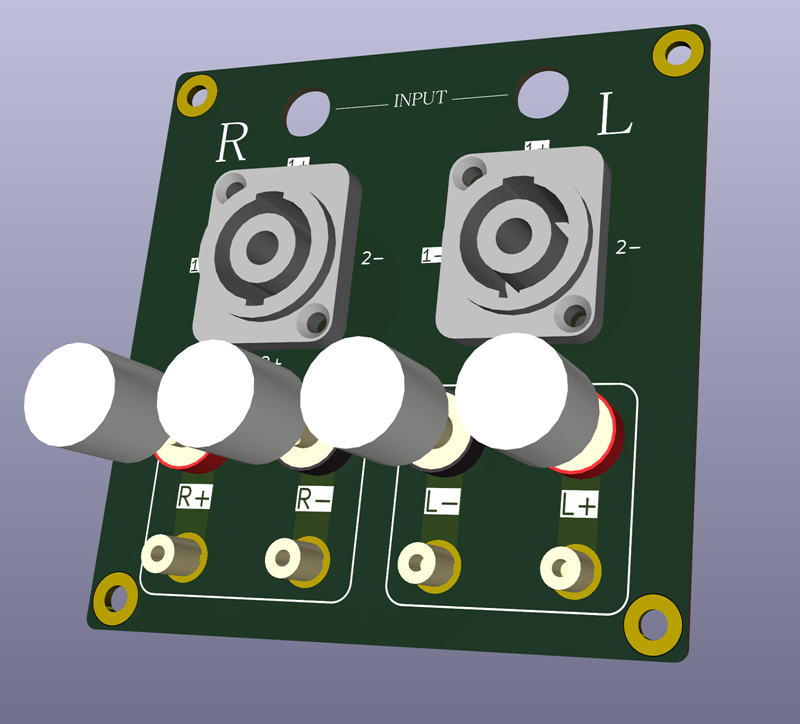

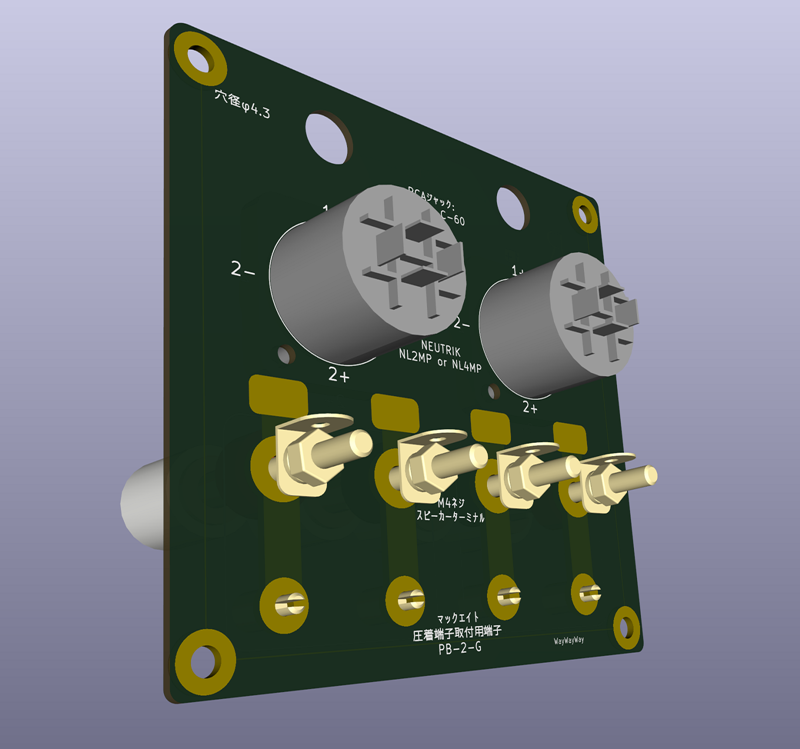

下図のように背面パネルにはノイトリック社のスピコン、一般的なスピーカーターミナル、丸型圧着端子用M3ネジ電極の三種類の接続方法に対応出来るようにしてみた。

図 SP端子はスピコン、汎用SPターミナル、丸型圧着端子用M3ネジ電極の3通り接続方法に対応

下図のようにヒューズソケットやAC100V用の接地付きインレット、2極のAC100V予備コンセント(2個)を取り付けられるように専用基板を設計した。

図 背面パネルの電源関連のコネクタ類を取り付ける専用基板

下図は背面パネルのスピーカーターミナルの完成予定図だ。

|

|

図 背面パネルのスピーカーターミナルの完成予定図

ノイトリックのスピコンは公式サイトからCADデータをダウンロード出来る。

汎用のスピーカーターミナルのCADデータはネットで見付けたやつだ。

それらを組み込めば上図のように、非常に見栄えの良い完成予定図を作成する事が出来る。

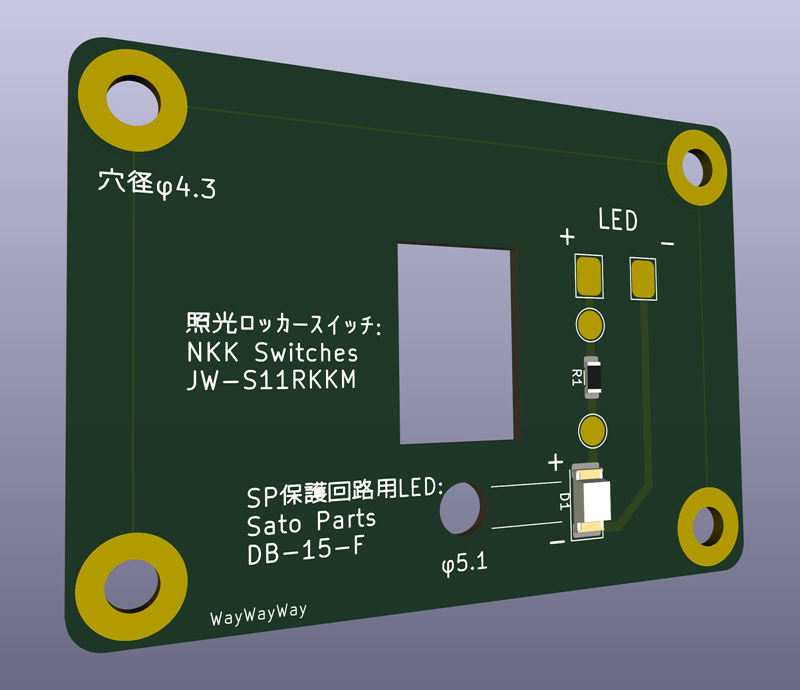

下図は前面パネル下部に取り付ける電源スイッチ(ロッカースイッチ)と、スピーカー保護回路が動作した時に赤色に光るLEDの取り付けパネルだ。

図 前面パネル下部用パネル(電源用ロッカースイッチ、スピーカー保護回路動作時のLED表示用)

上図のように背面にはLEDの電流制限抵抗を取り付けられるようにした。

さらに、取り付ける予定のロッカースイッチやLEDの型番も記載しておいた。

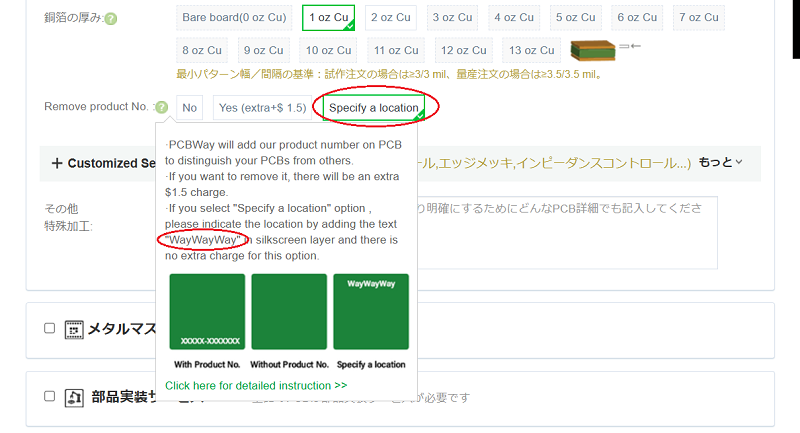

なお上図において「WayWayWay」と言う謎の文字が描かれているのが気になるだろう。

プリント基板製造業者さんに基板を発注すると、通常は基板の片隅に10文字くらいの英数字からなる製造番号が小さな文字で印字される。

PCBWayさんの場合には、有料オプションとして製造番号無し(+1.5ドル追加)と言うのがある。

で、よく調べてみたら製造番号を印字する場所を指定するオプションが有ることが判明した。

それが「WayWayWay」で、基板のどこかにこのように文字を書いておけばその場所に製造番号が印字されるとの事だ。無料オプションなのが嬉しい。

なので、今回は基板裏面に「WayWayWay」を配置したので、外からは見えない位置に製造番号が印字されるはずだ。

KiCadのngspiceで金田式AB級80W DCパワーアンプをシミュレートする

KiCadの最新版は本日の時点でVer.9だ。

以前に以下の記事で紹介したように、KiCadではngspiceと言う電子回路シミュレーターが標準で備わっている。

上記記事を書いた時には、取り敢えずシミュレーターをどうにか動作させることに成功したと言う程度だったが、今回は最新KiCad9を使ってもう少し本格的なシミュレーションに挑戦した。

下図は金田式AB級80W DCパワーアンプだが、今までに登場した回路図と若干異なっている。

図 金田式AB級80W DCパワーアンプ回路図(ngspiceシミュレーション用)

具体的には上図の回路図には以下の特徴がある。

- 右上に電源±55V、±39Vを追加

- 右上に信号源(VPULSE、VSINなど)追加

- シミュレーションに関係しないパーツは除外する設定を追加

- ポテンショメーターのデバイスモデルを組み込んだ

- トランジスタのデバイスモデルはLTspice用に使っているやつをなるべく組み込んだ

- デバイスモデルが見付からないトランジスタは適当な代替モデルを採用した(例:2SC1400→2SC1815で代替など)

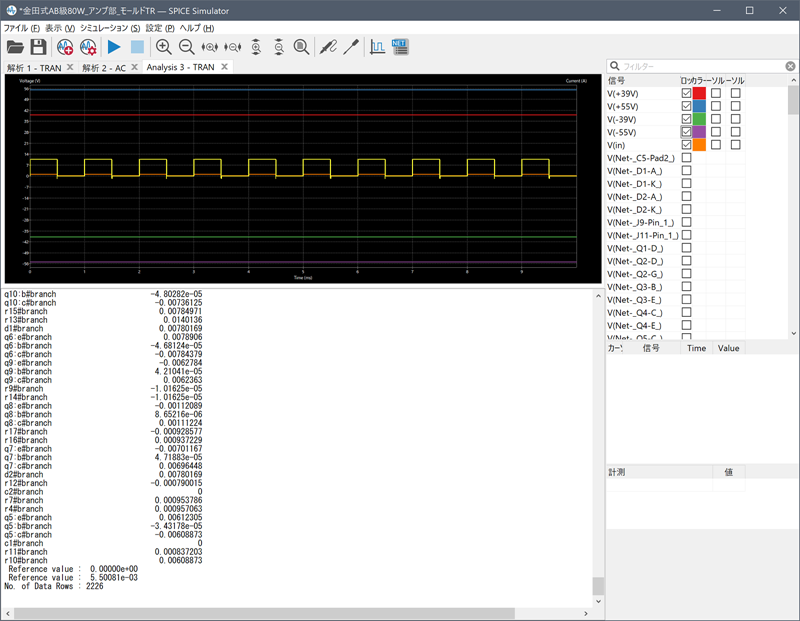

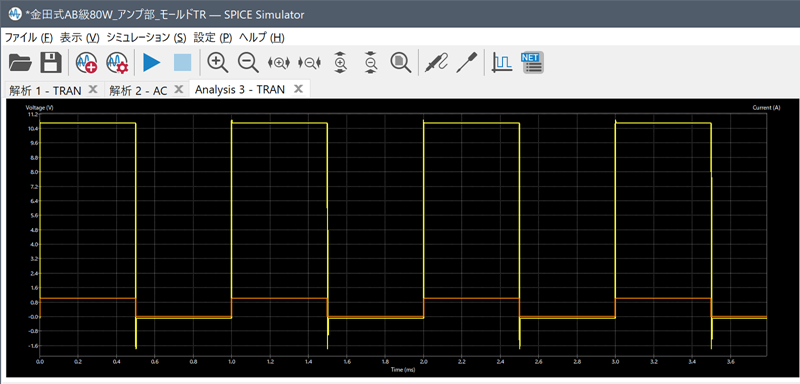

トランジェント解析:1KHzのパルス信号入力に対する出力信号を見る

入力は1KHzでON-OFFを繰り返すパルス信号だ。

ON=1V(0.5msec)、OFF=0V(0.5msec)となっている。

図 トランジェント解析:1KHzのパルス信号入力に対する出力信号を見る

下図はその拡大図で、オレンジが入力、黄色が出力信号。

図 トランジェント解析:1KHzのパルス信号入力に対する出力信号を見る(拡大)

AB級80Wパワーアンプは非反転増幅回路でNFB抵抗が1KΩと10KΩなのでゲインは計算では11倍だ。

上図を見ると入力1Vで出力約11Vなのでシミュレーション結果としては妥当な値になっている。

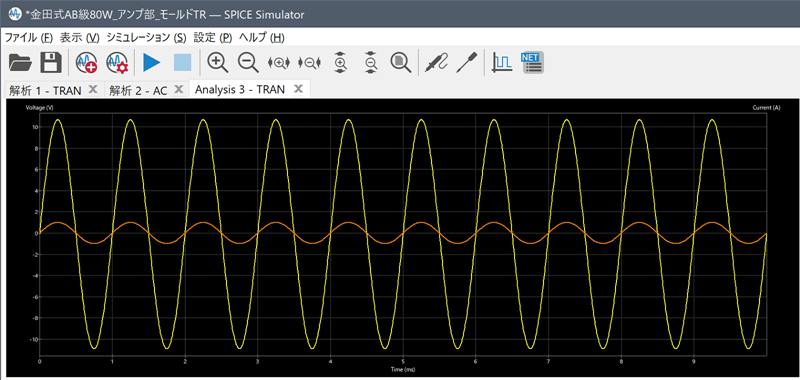

下図は1KHz、1Vp-pのサイン波を入力して出力をシミュレートしたものだ。

図 1KHz、1Vp-pのサイン波を入力して出力をシミュレートした

上図もゲイン11倍程度なのでいい感じ。

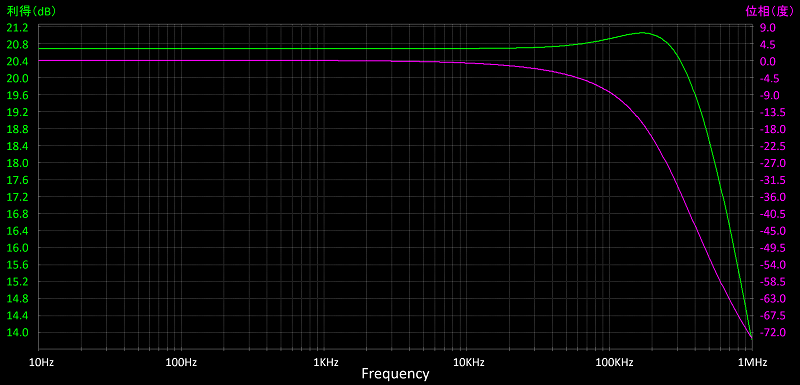

次はAC解析をやってみた。

AC解析:10Hzから1MHzまでのゲインと位相特性をシミュレート

図 AC解析:10Hzから1MHzまでのゲインと位相特性をシミュレート

上図に於いて、緑色がゲイン、赤色が位相だ。

10Hzから20KHzくらいまではゲインも位相もフラットな特性だ。

なおngspiceのAC解析では周波数の下限は0Hzには出来ないので10Hzにしているが、0.01Hzにしても上図と同じ特性を示すので、確かにDCアンプで有ることはシミュレーションでも確認する事が出来た。

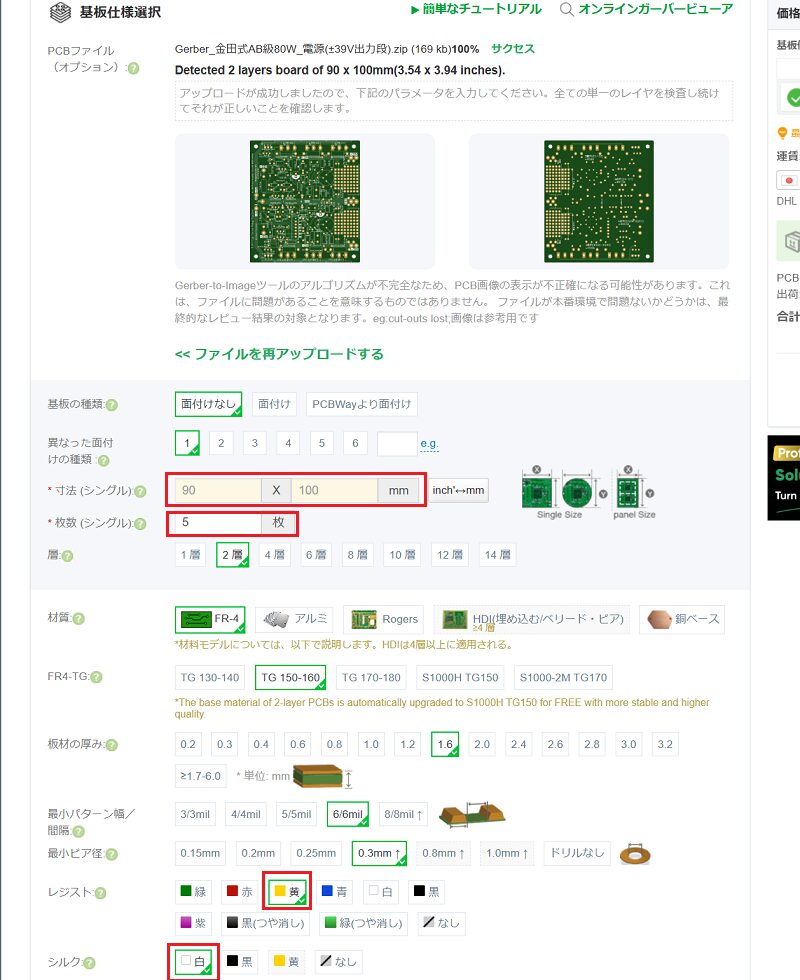

PCBWayさんにプリント基板を8種類発注する

多くのプリント基板製造メーカーさんでは、プリント基板のサイズが10cm x 10cm 以内なら10枚発注しても5ドル程度の製造費用に設定されている。

PCBWayさんの場合もそれくらいの費用で発注出来る。

今回は8種類の基板を発注するのでなるべく費用を抑えるためにどの基板も10cm x 10cm以内に収まるようにKiCad設計では苦労した。

特に、パワーアンプ基板は 10cm x 9cm の長方形にギリギリ収まったが、本当なら 15cmx9cmくらいの横長のほうが部品配置や配線作業が遥かにやり易かった。

でもまあ自称KiCadの達人のワテなので、必死の努力で 10cm x 9cm に詰め込んだのだ。

そう言う点では金田先生はサンハヤトのAT-1Sユニバーサル基板(86 x86 mm2)にパワーアンプ回路だけでなくSN7400ロジックIC採用のスピーカー保護回路までも搭載すると言う達人技を披露されているので、驚くしか無いし尊敬している。

「PCBインスタント見積もり」→「クイックオーダー基板」をクリック

ではさっそくPCBWayさんのサイトでプリント基板を発注してみよう。

事前にKiCadにおいてプリント基板製造に必要なガーバーファイルを出力しておく。ガーバーファイルの数は基板のレイヤーの数に依存するが、一般的な両面スルーホール基板なら10個前後だ。

それらのガーバーファイルを適当な名前のZIPファイルのまとめておく。

このあたりの作業手順は他の記事でも紹介しているので興味ある人は参考にして頂きたい。

ガーバーZIPファイルが準備出来たら、下図の「クイックオーダー基板」をクリックする。

図 「PCBインスタント見積もり」→「クイックオーダー基板」をクリック

下図が開くので「ガーバーファイルを追加」をクリックする。

図 「ガーバーファイルを追加」をクリックする

そうするとファイル選択画面が開くので、事前に用意しているガーバーZIPファイルを指定してアップロードすれば良い。

ここでは以下のように

という名前のガーバーZIPファイルをアップロードした例を示している。

アップロード成功すると基板の縦横寸法が自動で認識されて下図に書き込まれる。

あとは下図の必要なパラメーターを幾つか選択すれば良い。

最低限必要なのは基板の発注枚数だ。

図 基板発注に必要なパラメーターを選択する

上図において、今回は黄色レジストを選んだので黄色っぽい基板になる。基板に描く文字(シルク文字)は白色を選択した。

下図は「Remove Product No.」の設定部分だが、Remove=Noが標準だが、もしRemove=Yesなら1.5ドルの追加料金で製造番号が除去出来る。

今回は「Specify a location」を選択したので「WayWayWay」と言うテキストを基板上に配置しておけば良い。これは無料オプションなので、次回以降も活用したい。

図 PCBWayさんに基板発注する時に製造番号の印字場所を指定する方法「WayWayWay」

と言う事で、この発注作業を8種類のプリント基板に対して行って無事に発注作業が完了した。

実はその直後にAB級180W用の基板セットも4種類(アンプ、安定化電源、大電流安定化電源、保護回路)発注したので、合計12種類もの基板を発注した。

PCBWayさんの場合には、発注画面が完全日本語化されているので分かりやすい。

かつ、既に発注していて現在製造中の注文(AB級80W関連8種類)があり、それに加えて追加発注(AB級180W関連4種類)した場合には、追加発注分を先行発注と一緒にまとめて発送するかどうかを選択出来る。

発送をまとめると送料が節約出来るので、今回はまとめて発送するように依頼した。

依頼すると言ってもオペレーターの人とメールやチャットで対話する必要は無くて、全て発注画面上で日本語画面を見ながらボタン一つでそれらの指示が可能なので、とても使い易い発注システムだ。

まとめ

久し振りの大物の製作だ。

とは言ってもアンプ製作ではシャーシ加工に時間が掛かるので、今回ワテが採用した方法だと、案外簡単に完成させる事が出来ると期待している。

当記事では、金田式AB級 80W+80W DCパワーアンプと言う、1980年代の古いパワーアンプの基板設計、シャーシパネル用基板設計の過程を紹介した。

KiCadを使って専用基板を設計して基板製造メーカーさんに発注すれば、完成度の高い両面スルーホール基板を一週間程度と言う短納期で入手出来る。

電子工作趣味の人には素晴らしい時代になったもんだと思う。

今回はPCBWayさんに発注した。

シャーシのパネル加工は電子工作DIYをする人にとってはそれが楽しみと言う人もいるとは思うが、最近のワテはなるべくなら楽なやり方で完成度の高い作品を作りたい。

ネットの製作例を見るとインスタントレタリングで綺麗に文字入れしている人もいるが、ワテには真似できない。

そう言う点では、プリント基板をシャーシパネルに採用する手法は比較的低価格でありながらも、文字入れも可能なので、最近のワテは良くこの手法を採用している。

と言う訳で、プリント基板が届くまでに必要なパーツを集める予定だ。

ほぼ手持ちのパーツで対処出来ると思うが、電源用ロッカースイッチなどはRSコンポーネンツさんなどに発注する予定だ。

(続く)

コメント