DIYは楽しい。

失敗もあるが、兎に角、自分の意志で目標に向かって進むことが重要だ。

ちょっと大袈裟か。

スライドレール採用の七段引き出し式ツールボックス自作プロジェクトの第二回目の記事です。

今回はスライドレールを側板に固定する作業を紹介する。

このスライドレールは左右ペアで千円弱で購入出来るので、DIYで引出しを作りたい人にはお勧めの部材だ。

世間の皆さんがDIYする時に、当記事がスライドレールの取り付け方法の参考になれば幸いである。

前回記事はこちら⤵️

では本題に入ろう。

スライドレールをツールボックスの側板に固定する

今回使うスライドレールはスガツネ工業さんのやつだ(下写真)。

スガツネ工業さんは沢山の建築金物、家具金物、産業機器用機構部品を製造・販売している会社だ。ワテも名前はよく知っていた。

今回採用した3618型スライドレールはDIYにはお勧めだ。その理由は以下の通り。

- 左右ペアで千円弱

- 耐荷重20kgf/ペア(今回使う300mmタイプ3618-300の場合)

- 三段引きでインナーメンバーを完全に引き出せる

- レール全閉時に閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付き

- レバー操作でインナーメンバーを取り外せるので作業し易い

- 左右の区別がないので扱いやすい

スガツネ工業 LAMP 3段引 横付 スライドレール 完全スライド 3618型 3618-300 左右セット

スライドレール取り付け位置に七本の平行線を引く

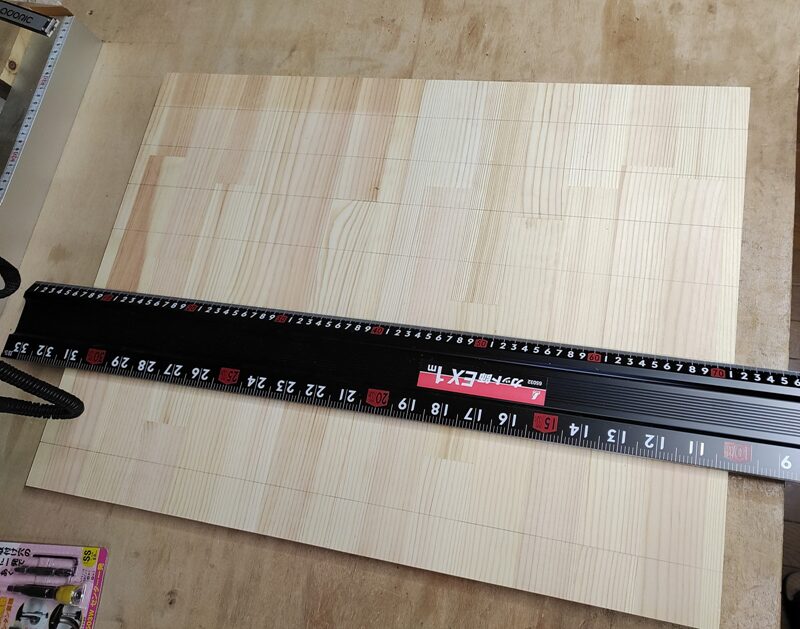

まずは下写真のように二枚の側板を横に並べて、スライドレールを固定する位置に定規で直線を引いた。

写真 二枚の側板の内側にスライドレール取り付け位置を直線でマークした

上写真のように七本の平行線を引いたが、間隔は下に行くにつれて広げている。

スライドレールを側板にネジ固定する際には、この直線の上にスライドレールの上下中央位置を合わせると分かり易い。

最上部から最下部までの七本の線の間隔は以下の通り(単位ミリ)。

50

50

55

67

77

87

引出し底板は5.5mm厚のラワンベニア板なので、例えば最下部の引出しなら87-5.5=81.5ミリの高さの物まで収納出来る設計だ。

さて、スガツネのスライドレールをネジで固定する作業に入るのだが、一つ問題がある。

それは、このスライドレールはリニアベアリングが採用されているが、そのベアリング部にグリスが塗布されているので、素手で触るとグリスが手に付いてベトつくのだ。

まあそれくらい気にならない人も多いと思うが、ワテの場合は物凄く気になる性格だ。

と言う事で、使い捨てのゴム手袋を嵌めて作業をすることにした。

ところが、ワテの場合は使い捨てゴム手袋がユルユルだと指先を使う細かい作業し辛いので、前回アマゾンで発注した時にワンサイズ小さめのやつを買ってみた。かつ、粉なしタイプを買った。

ところが実際に手に嵌めてみるとサイズが小さくて嵌めづらい。粉ありタイプ(とうもろこしのデンプン)なら脱着がスムーズに行くかも知れないが、粉なしを買ったので益々脱着し辛い。

ワテが買ったのは手袋で有名なマツヨシさんの100枚入りだが、まだ半分以上残っている。

そこで下写真のように手袋を空気で膨らませて、口元をギュッと握って膨張させることでサイズを大きくする工夫をした。

写真 使い捨てゴム手袋のサイズが小さいので空気で膨らませている様子

その結果、若干ではあるがサイズが大きくなったので若干は嵌めやすくはなったが、同時に破れやすくなってしまった。

まあいい。人生失敗や成功があるものだ。ゴム手袋のサイズが小さかったなどと言う小さなレベルの失敗でクヨクヨしていても始まらない。と言うワテは物凄く小さいことに拘る性格だw

スライドレールを直線の上にネジ固定する

さて、下写真において側板の左が正面側、右が背面側だ。

正面にはサザンレッド材(厚さ12mm)の引出し正面板が来るので、側板と面一(ツライチ)になるようにクランプを使って作業している。

写真 スライドレールを側板前面から12ミリだけ後ろに位置合わせする工夫

下写真はスターエムのセンター一発と言う便利ツールだ。

写真 スターエムのセンター一発SSを使うと作業性が良い

センター一発を使うと各種の金具にある取り付け穴の中心に正確に穴あけ加工が出来るのだ。今回は84個ものネジを固定する必要がある。

のネジ固定作業が発生するのでセンター一発は必須だ。

なお、センター一発は内蔵ドリル径の違いで4種類ある。

| 種類 | 内蔵ドリル径 |

| センター一発 SS (ワテ購入) | 2.0mm |

| センター一発 S | 2.4mm |

| センター一発 M | 2.8mm |

| センター一発 L | 3.2mm |

表 センター一発の種類の違い

スライドレールを固定するネジは手持ちに有ったステンレス・トラス・タッピングネジ3.5×12を使う事にした。

このネジはトラス頭なので普通のネジよりも頭の直径が大きく、金具の固定などには最適なネジだ。ちなみにワンサイズ上のΦ4トラスタッピングネジだと、このスガツネさんのスライドレール3618-300には頭のサイズが大き過ぎて取り付けが困難だった。

Φ3.5ネジの下穴なら2.4mmくらいでも良いと思うが、ワテの場合は普段のDIYで軸細コーススレッドΦ3.3を良く使うので、ドリル径2.0mmのセンター一発 SSを購入したのだ。

なお、金具の固定にタッピング皿ネジを使う人もいる。ワテは皿ネジは使わずにあえてトラス頭ネジを使った。

その理由は、皿ネジの場合、皿の三角コーン部が金具の穴位置にピッタリとフィットするので、もしネジ穴位置が少しでもズレているとネジを締め込んだ時に金具位置も三角コーンに引っ張り寄せられてズレてしまうから微調整が出来ないからだ。

今回はセンター一発を使うのでネジ穴位置はかなり正確にセンターに開けられるとは思うが、念のためにトラス頭ネジを使ったのだ。

一方、トラス頭ネジや鍋ネジなら金具の穴の大きさ分の遊びがあるので、取り付け位置を微妙に調整が可能だから。念には念を入れるワテである。DIY業界の超神経質とも言われている。

センター一発の使い方

センター一発の使い方は簡単で、下写真のように既存の六角ビットの先端に差し込むだけで良い。

写真 センター一発はインパクトドライバーの六角ビットの先端に差し込むだけで良い

下写真のようにセンター一発の内部にはドリルが内蔵されているのだ。その外側にある窓ありの金属筒パーツが本体に収納される構造で、バネで保持されている。まあ要するにシャープペンの芯(=ドリル)と金属筒の関係みたいなもんだ。

写真 センター一発の内部にはドリルが内蔵されている

あとは下写真のように金具の穴に垂直に立ててインパクトドライバーを回転させてドリルで穴を開ければ良い。

写真 金具の穴に垂直に立ててインパクトドライバーを回転させてドリルで穴を開ける

その結果、下写真のようにまさにセンター一発!となるのだ。

写真 センター一発で中心位置に穴あけ成功した例

上写真のように大小二つのネジ穴が開いているので、使いやすい方を使うと良い。

スライドレールの上下方向の位置合わせは上写真のようにネジ穴中心位置に鉛筆線が来るように目視で合わせるとやり易かった。

もしセンター一発を持っていない人は100均で錐を買ってきて、手作業で穴あけをしても良いだろう。手作業で錐で深穴を開けるのは手間が掛かるが、それが面倒なら千枚通しなどを差し込んで穴を開けても良いだろう。

なお、穴あけの深さはワテが使ったセンター一発 SSなら最も下まで押し込んで約10mmくらいの深さだった(実測で)。

穴あけで出た木屑はTRUSCOダスター刷毛で払う。

写真 ダスター刷毛はDIYでは必須の小物だ

DIYを成功させる秘訣の一つは、作業の途中途中で小まめに掃除をする事だ。

作業の途中で掃除をする事は精神を落ち着かせる働きもある。大谷翔平選手もグランドのゴミを拾っているし。

穴あけが終わったらセンター一発を引き抜いて、+2プラスドライバー六角ビットでΦ3.5×12ステントラスタッピングネジを捩じ込んでスライドレールを固定した(下写真)。

写真 Φ3.5×12ステントラスタッピングネジでスライドレールを固定

上写真のようにΦ3.5の大きめのトラス頭も、スガツネスライドレールには接触する事なく良い感じで固定出来た。

残り二箇所も同様にΦ3.5×12ネジで固定した(下写真)。

写真 残り二箇所も同様にΦ3.5×12ネジで固定した

上写真のようにΦ3.5トラスタッピングネジの頭は、2段目スライド金具の長穴と同じくらいの寸法だが、ギリギリ通ったので無事に固定出来た。Φ4トラスタッピングネジだとこの部分で固定が困難だ。

という訳で下写真が三箇所のネジを固定して側板に固定完了したスライドレールだ。

写真 側板にスガツネ3618-300を一本固定できた

上でも説明したが、皿ネジでは無くトラス頭ネジを使ったのでスライドレールの位置を上下左右に各最大±2ミリくらいは微調整が可能である。逆に言うと、ネジ固定が緩いと収納物の重みでスライドレールが最大で2ミリほど下に落ち込む可能性はある。

まあその場合には、それでも問題なくスライドレールは働くと思うので放置しても良い。あるいは位置ズレが気になるなら未使用のネジ穴が三個残っているのでそこに新たにネジを打っても良い。その時に考えよう。

ネジの打ち込みはインパクトドライバーを使っているが、最後の締込みは上写真のプラスドライバーを使って手作業でトルクを調整している。

もしインパクトドライバーで一気に締めてしまうと、ネジ穴が馬鹿になってユルユルになるからだ。

あとは、この作業を繰り返して下写真のように全14本のスライドレールの固定が完了した。

写真 全14本のスライドレールの側板への取り付けが完了

上写真で、ワテの場合は2丁のインパクトドライバーを使って作業した。

センター一発用にはマキタ10.8Vインパクトドライバー、両頭プラスNo.2六角軸ビットにはHiKOKI36Vインパクトドライバーだ。

このように木工作業でネジを使う場合にはドリル系ツール(つまりインパクトドライバーやドリルドライバー)は最低でも2丁、理想的には3丁あると作業性が良い。

つまり今回は使わなかったが、下穴錐や面取錐を使う事もあるので、3丁のドリル系ツールがあると便利なのだ。

そう言う貴方にお勧めなのがインパクトドライバーとドリルドライバーのコンボキットだ。

各社からコンボキットは販売されているので、それを買えば2丁のドリル系ツールが入手出来る。あとは、追加でもう一つインパクトドライバーかドリルドライバーを買えば良い。

ネット通販ではセンター一発 SSに似た安い海外製の類似品が多数販売されている。ワテのお勧めはやはりスターエムさんのセンター一発だ。ドリル(=内錐)の切れ味が凄く良いのだ。その理由はドリルがハイス鋼(黒っぽい色)で出来ているからだ。

安いドリルは銀色の合金製の物が多い。そう言うのは斬れ味がハイス鋼ほどは長持ちしない。

下写真のように作業台の上に側板や天板や底板を立ててみた。

写真 作業台の上に側板や天板や底板を立ててみた

そこに下写真のように事前に完成している引出しを一つ入れてみたが、設計通りにピッタリと収まったので一安心だ。

写真 事前に完成している引出しを一つ入れて隙間など確認

下写真のように引出し(サザンレッド材、茶色)が側板(パイン集成材)と1ミリの隙間でピッタリと収まっている。

写真 引出し(サザンレッド材、茶色)が側板(パイン集成材)と1ミリ隙間で設計通り

スライドレールを使う上での注意事項

ここまでの作業で気付いた点をメモしておこう。

まず、側板に使ったのはパイン集成材だが、この選択は必ずしも良くなかった。

と言うのは、写真の通り木目が荒いので柔らかい夏目の部分にトラス頭タッピングネジΦ3.5×12を捩じ込んでも、捩じ込み過ぎるとネジ穴が馬鹿になりネジが効かない事がある。

なので、もう少し繊維が密に詰まったラワン材とかラワン合板などがお勧めかと思う。

実は当初は側板、天板、底板もサザンレッド材で製作する事を検討した。手持ちには15x300x1820のサザンレッド板が十枚くらいある。これもホームセンターで一枚3000円くらいのやつがセール品で500円くらいで買ったやつだ。

でもツールボックスに必要な板幅320mmに足りないので、もし使うとなると継ぎ合わせる必要がある。やれば出来るが面倒なのでパイン集成材の一枚板を採用したのだ。

次の注意としては、引出し幅に対して外側の二枚の側板間隔が狭すぎると当然ながらスライドレールが取り付けられないので、その点は要注意だ。

スライドレール厚みが12.7mmなので理想的には引出し幅(500mm)に対して側板内寸は526mmに仕上がれば良い。つまり引出しの左右にスライドレール幅13を加えた13+500+13=526だ。

もし左右の隙間が13ではなく14ミリになってしまい側板内寸が528mmになったとしても、スライドレールに若干の遊びがあるので、多分どうにかスライドすると思う。

もし側板内寸がそれ以上広くなってしまった場合には、例えばスライドレールの下に何か1~2ミリくらいの部材を100均などで購入して貼り付けても良い。あるいは、金属ワッシャーをスライドレールの下に入れるなどで対策しても良いと思う。

ところが、もし引出し幅が設計より広すぎるとか、側板内寸が予想外に狭いとかなると、スライドレールを取り付ける余裕が無いので大失敗となる。

全部やり直しだ。

ツールボックスの側板と天板や底板を貼り合わせる

七段引き出し式ツールボックス製作の最大の山場で有ったスライドレールの取り付け作業が無事に半分完了したので、ほっと一安心だ。

あとは引出しをスライドレールに固定する作業が残っているが、側板内寸も設計通りに526mm幅に仕上がったので恐らく問題なく行けるだろう。

その前に、下写真のようにツールボックスの外枠を接着して組み立てる。

写真 ツールボックス外枠(18mmパイン集成材)を木工用ボンドで貼り合わせる

下写真のように側板や天板や底板を木工用ボンドで貼り合わせてクランプで固定した。

写真 側板や天板や底板を木工用ボンドで貼り合わせてクランプで固定

卓上スライド丸鋸やテーブルソーの切断面は精度良く直角が出ているので、クランプで固定すると自然に直角が出ていた。

実際、二本の差し金を使って左右の側板と底板との角度を調べたら、下写真のようにピッタリと90度が出ている。完璧や!

写真 箱組みする場合には小型の差し金があると直角の確認がやり易い

ワテの場合は差し金はシンワさんのやつを買うようにしている。

今回製作中のツールボックスは奥行きが320mmあるのだが、BESSEYの300ミリクランプでギリギリ挟み込む事が出来た(下写真)。

写真 BESSEYの300ミリクランプでギリギリ挟み込む事が出来た

だたし、BESSEY 300ミリクランプのバーの末端にある黒い樹脂製の引っ掛け用のフック部材を取り外す必要があったが。

縦方向のクランプは下写真のようにE-Valueのクイックバークランプ600ミリを二本使っている。

写真 ツールボックス外枠を木工用ボンドで貼り合わせてクランプ固定している様子

このE-Valueのクイックバークランプ600ミリは一本千円くらいと安いので試しに買ってみたやつだ。手軽にクランプ出来るので便利ではあるが、レバーを回して固定するF型やL型のクランプと比較するとクランプ力が小さい。

SK11の怪力クイックバークランプならクランプ力がかなり強いらしいので、購入検討中だ。900ミリを2本くらい欲しい。

と言う事で下写真のように無事にツールボックス外枠の貼り合わせに成功した。

写真 無事にツールボックス外枠の貼り合わせに成功した

直角も狂うことなく高精度に接合出来た。

なお、今回は単純にボンドで貼り合わせただけだが、次回類似の箱物を組む場合には蟻組みなどに挑戦したいと思っている。

トリマービットのアリ錐は持っているのでこれを使えば上手く行くはずだ。

実は今回の作業で蟻組みに挑戦しようかなあとも思ったのだが、短時間でツールボックスを完成させる事を優先して、蟻組みは不採用とした。意気地なしのワテである。

まとめ

当記事はツールボックス自作プロジェクトの第二回目記事。

14本のスライドレールを側板に固定する作業が無事に完了した。

スライドレールを使うのは二度目の経験だ。

ただし一回目に使ったスライドレールは簡易的なタイプだ。この記事で紹介している。

今回は本格的な三段引きの完全引出し可能なスライドレールを採用した。左右ペアで千円弱なので、数セット買えば一万円以下で多段式の引出しを簡単に自作出来る。

残す作業はツールボックス外枠(パイン集成材18mm)のニス塗装、引出しの取り付けだ。

今のところ、大きな失敗もなく順調に来ているので、数日以内には完成させたい。

なお、引出しは厚み12ミリのサザンレッド材なので、この記事で使用したΦ3.5×12トラス頭ステンタッピングネジだとギリギリの寸法だ。強くねじ込むと板材の反対側からネジの先が突き出る危険性もある。

理想的にはもう少し短いΦ3.5×10トラス頭ステンタッピングネジのほうが良いと思う。

先週末に訪問した近所の数件のホームセンターには12ミリ以上しか売っていなかったので、ネット通販で購入しようかなあと検討中だ。

(続く)

コメント